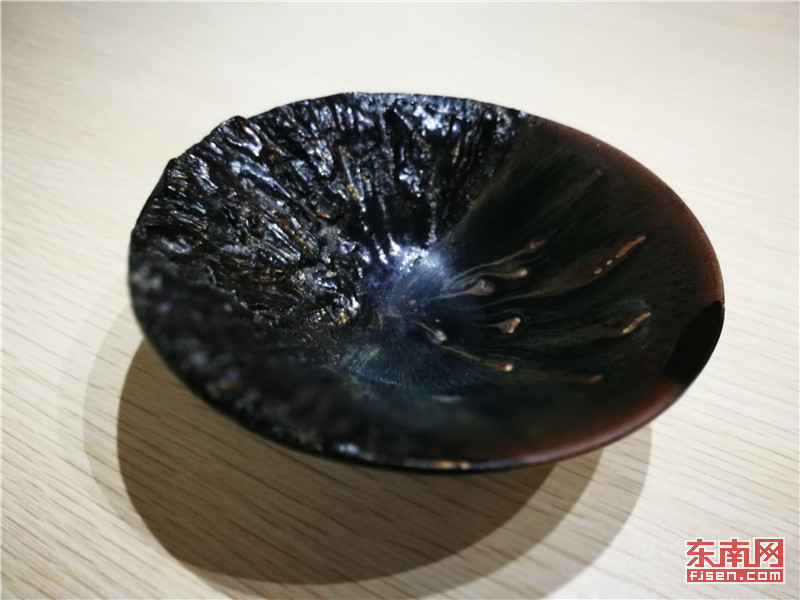

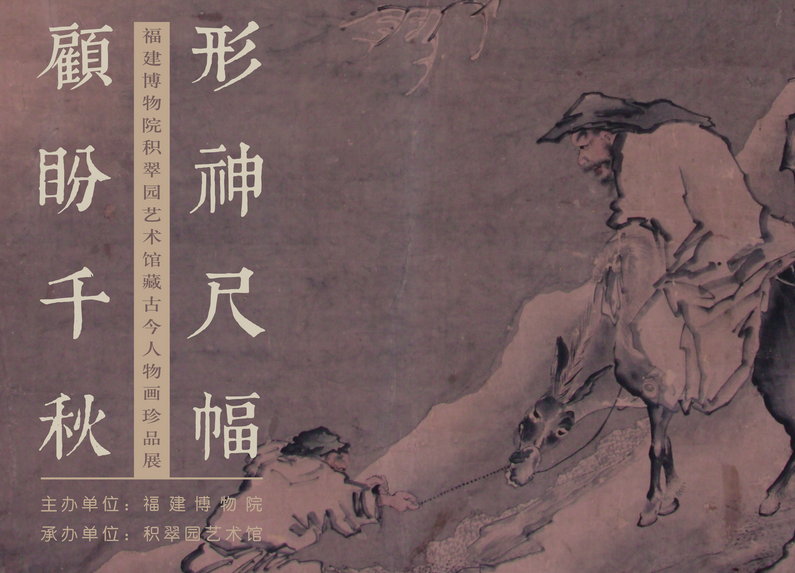

東南網12月26日訊(本網見習記者 吳靜文/圖)由福建省文化廳、福建廣電網絡集團主辦,東南網、福建博物院、福建省美術館承辦的福建文創市集12月30日將在福建博物院林則徐像廣場盛大開市。記者從主辦方獲悉,活動自啟動報名以來反響熱烈,吸引省內外眾多商家踴躍報名參展。今天我們推出的參展企業是還物工坊,企業負責人吳啟彬將帶來不少他修繕和原創的脫胎漆器。 從傳統工藝挖出創新 一個茶杯破了,通常人只能丟棄。29歲的脫胎修繕師吳啟彬創新發現,紫砂、瓷器都可以與脫胎工藝相結合,成為一個新的器皿。 “從小受母親影響對傳統工藝美術情有獨鐘。一次機緣巧合讓我跟隨福州民間漆藝師學習脫胎漆藝器物修繕,結果一發不可收。”據吳啟彬介紹,他在和師傅一起幫助客戶修繕脫胎漆藝器物后逐漸引發思考,脫胎這種工藝粘性這么強,為何不嘗試和別的材質器物一起粘合、修繕呢? 說干就干,吳啟彬帶著夢想,與有著共同愛好和志向的好友,一起開設“還物工坊”,步入新生代漆藝匠人創業之路。“經常一天花在修繕的時間長達十多個小時,‘修修補補’的日子雖不華美,既然選擇了,此生無怨無悔。”吳啟彬說,剛開始的時候,因為很少人利用脫胎工藝去修繕別的材質器皿,為了延伸創新,自己總是不斷去嘗試。目前最成功的就是將殘損的建盞與脫胎一起修復、將景德鎮陶瓷與脫胎結合,這幾天還在實驗玻璃與脫胎結合。

吳啟彬正在修繕茶壺 探索創新產品很艱辛 “探索利用脫胎漆藝修繕器皿這條路,走得很艱辛。”吳啟彬告訴記者,“剛開始創業的第一年,因為和制作脫胎用的大漆含有一種刺激物,經常導致皮膚過敏,需要強忍身體的不適堅持去進行修繕工作。” 據吳啟彬介紹,修繕一件器皿,是不論器皿本身價值,只以工藝復雜性收費,但外行人不知道這其中的復雜性。“脫胎漆藝修繕的制作過程,從一件工藝品修補缺失開始再經過填漆灰、上漆、打磨和蔭干處理等至少39道工序,這才做成半成品,漆器行話稱“地底”。最后再施以打磨、髹飾研磨,再加以紋飾,使之成為絢麗多姿的脫胎漆器工藝品往往周期達3個月之久。”吳啟彬說道。

添加原創元素后的,帶褶皺荷葉杯 希望通過文創集市呼吁原創 吳啟彬說,“現在‘還物工坊’工作室已經逐漸走上正軌。我的工作更多是在殘損工藝品再加工上,借助傳統漆藝進行原創修繕,例如修繕處添加荷葉褶皺效果、用金粉畫出銀杏葉......。” 由于自己一直都是從事傳統工藝創新工作,吳啟彬希望通過本次參加文創集市,提倡和推廣原創產品。“現在市場需要更多的原創”吳啟彬說道。 |

相關閱讀: