聚焦·文化遺產(chǎn):這幅畫,用去了他人生八分之一的時間——解讀鄭子端《三坊七巷景觀圖》

| 2022-04-15 16:32:19??來源:福建日報 責(zé)任編輯:陳靜 我來說兩句 |

分享到:

|

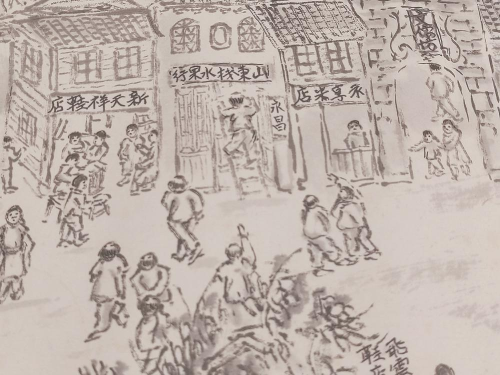

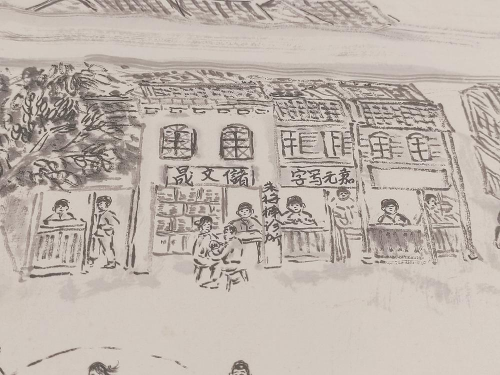

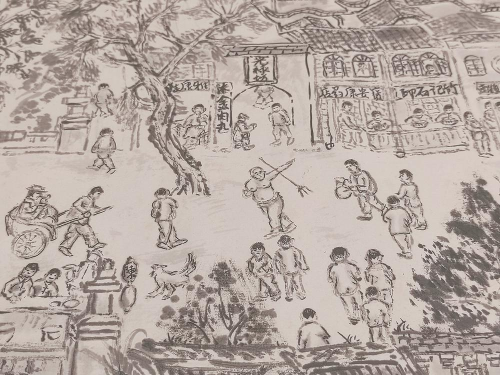

《三坊七巷景觀圖》部分

民國初年老福州楊橋頭地圖 “我家以前是在原楊橋巷38號的……我家北臨楊橋巷,家里住所當(dāng)時也是我父親鄭元昌的診所……我父親是福州鄭氏中醫(yī)藥第三代傳人,在南門兜開瑞來春參行和南街大生春藥行……鄭氏醫(yī)寓曾從南門兜遷吉庇巷,再遷楊橋巷,又置業(yè)于文儒坊三官堂、衣錦坊等4座大宅。” 在出身中醫(yī)世家、福州民俗專家鄭子端的筆下,從小就生活在三坊七巷的他,是三坊七巷的“原住民”,更是不折不扣的福州“民俗通”。 鄭子端曾表示希望讓更多的人知道三坊七巷的故事,因此,繪制一幅能集中展現(xiàn)三坊七巷歷史面貌的畫作成為他的執(zhí)念。 煙柳畫橋,風(fēng)簾翠幕,參差十萬人家。此畫繪成后名為《三坊七巷景觀圖》,被譽為福州版的《清明上河圖》,長約6米,高約半米,記錄了三坊七巷從上個世紀30年代至今的風(fēng)俗人情和當(dāng)?shù)厝藗兊纳顮顟B(tài),跨越了近百年的歷程,涵括了不同時期的500多個人物、近50家老鋪。 已逾古稀之年的鄭子端說,從收集材料到畫就花費了10余年的時間。 投身其中,鄭子端樂此不疲。 消失的舊街巷 畫卷從省府路開始著墨,上半部分為“三坊”,下半部分為“七巷”。值得一提的是,畫卷保留了曾經(jīng)的舊街巷名。 在畫卷中,楊橋路還叫作楊橋巷。 關(guān)于楊橋路的來由,鄭子端在《老福州楊橋巷憶舊》中曾寫道:“清末民國初時,楊橋巷仍被稱為‘登俊坊’。據(jù)1919年《福州城臺地圖》中注,‘總督后(省府路)’到南后街‘水流灣口’這段路名叫‘楊橋頭’,因虎節(jié)河沿跨有一座石板橋名楊橋而得名。原來的楊橋巷很窄,巷寬只有3米。1936年楊橋巷才開始拓寬成路。直到1955年1月臺灣當(dāng)局派飛機轟炸福州后,福州市人民政府又擴建了楊橋路。新建的楊橋西路從雙拋橋(乃因南北縱橫有合潮橋、發(fā)苗橋二橋而得名)旁邊穿過,發(fā)苗橋被拆除,合潮橋才裸露在楊橋路旁一直到今天。” 吉庇巷是三坊七巷中最南端的巷子,在宋朝時還叫魁輔坊,又叫魁輔里。據(jù)鄭子端回憶,他曾有幸收集到一張外國神教士留下的吉庇巷舊照,那時的坊門上面還是“魁輔里”三字。所以在畫卷中“魁輔里”的名字也得以保留。 福州曾經(jīng)有個燈謎,謎面為“水流灣邊郎官巷”,即郎官巷對面曾是大水流灣。大水流灣的巷口也曾立有牌坊,上面刻著“會潮里”三字,下面刻著“水流灣”三字。鄭子端說,舊時的會潮里是專門賣家具的地方,以前人家結(jié)婚時都要到這兒買家具。但由于后來三坊七巷重新改造,大水流灣被拆掉,其坊門也被拆掉了。再沿著大水流灣下來就是小水流灣,當(dāng)時的小水流灣對面就是現(xiàn)在的塔巷。 鄭子端根據(jù)可考究的舊照以及相關(guān)史實重新畫作,將已經(jīng)消失的地名一一重現(xiàn)。不僅如此,三坊七巷修復(fù)改造前的老牌坊面貌,他也都保留著,諸如塔巷巷口牌坊上頗為特色的寶塔、衣錦坊坊名旁的兩扇紅色窗門等。 獨具特色的民俗 福州是一座擁有2000多年歷史的名城,其民俗文化形式內(nèi)容豐富多樣。通過畫作的形式,鄭子端將福州當(dāng)?shù)夭簧賯鹘y(tǒng)習(xí)俗呈現(xiàn)了出來,眾人舞龍燈、親家舅送燈、出嫁女兒送拗九粥等,都被記錄在畫卷之中。 每逢元宵節(jié)慶,福州就會有舞龍燈的傳統(tǒng)活動。舞龍燈,俗稱龍燈舞,自唐朝始在福州地區(qū)就已流傳。表演舞龍燈時,一人舞龍珠,另九人各持龍燈一節(jié),“九節(jié)一珠”有“十全十美”之意。畫卷中的持龍燈者姿態(tài)各異,龍燈舞得活靈活現(xiàn),十分傳神。 福州坊間還有“送燈”的民俗,其中最為人津津樂道的“親家舅送燈”,即姑娘出嫁第一年,由她的弟弟送達,他們把花燈掛在甘蔗的兩頭,第一年送“觀音送子燈”,第二年送“孩兒坐盆燈”,第三年送“狀元騎馬燈”,因福州話里“燈”與“丁”諧音,取添丁之意。 畫中可見一女子手挎食籃,做欲往某處去狀,實際上她是在趕往娘家的路上,要為父母奉上拗九粥。這也是福州特有的民間傳統(tǒng)節(jié)日——拗九節(jié),當(dāng)?shù)赜兴娃志胖嗟牧?xí)俗,即已出嫁的女子,要在正月廿九之前將拗九粥奉給父母以示不忘父母養(yǎng)育之恩,以盡孝順父母之心。 形式多樣的叫賣聲 清末舉人王國瑞有詩云“正陽門外琉璃廠,衣錦坊前南后街”,將南后街與琉璃廠相媲美,其熱鬧程度可見一斑。 畫中的南后街上鋪面林立、商賈云集、熙來攘往,而形式多樣的叫賣聲也給鄭子端留下了深刻的印象。 據(jù)鄭子端所說,這幅畫大概畫有500多個市井名人。其中最具特色的當(dāng)屬“福州四怪”:看眼睛的“顛婆”、賣虎標(biāo)萬金油的“馬仔”、生意失敗改行的算命先生和賣面包的小販。 舊時稱呼雖為“顛婆”,但此“顛”非彼“癲”,并非指精神上有瘋癲之癥,而是指走起路來東一顛西一倒。看眼睛的“顛婆”原住吉庇巷狀元府旁,人不高,常身著一襲紅色,手拿雨傘,身掛看診的牌子,走街串巷為人看眼病,用繡花針來“針灸”。其技術(shù)高超,為人稱道,但“酒香也怕巷子深”,免不了有些獨特的叫賣方式。 因她身著紅色,頗為艷麗,所以當(dāng)看眼睛“顛婆”走在路上時,玩耍的孩童們便會高聲齊呼“看眼睛‘顛婆’!看眼睛‘顛婆’”!她見狀隨即用雨傘敲擊地板發(fā)出聲響,街坊鄰居們聽到如此動靜就知道看眼睛“顛婆”來了。 曾有一個賣“虎標(biāo)萬金油”的華僑叫作胡文虎,“馬仔”受他雇傭幫忙販賣萬金油。“馬仔”身上著一“虎”字,手拿洋鐵皮所制喇叭叫賣,聲稱“虎標(biāo)萬金油”包治百病。 鄭子端說,此處也有一則逸事,說的是“馬仔”此人喜開玩笑,他常和小孩兒說:“我什么東西都不怕,但你若是叫我‘姐夫’我就會和你急。”天真的孩童們“姐夫”“姐夫”地大喊,“馬仔”就見狀裝出很急的樣子,“被占便宜”的姐姐們便會急眼,不少小孩因此受到責(zé)罵。 鄭子端說,現(xiàn)在很多叫賣聲都消失了,但在畫作中,他仍保留著。比如盲人在前頭由兒子牽著走,拿著銅制鐵器敲擊出“鏘鏘”的聲音,這是表示盲人按摩的生意開張了;再如賣莆田軟糕的會發(fā)出“哦”的聲音,如今現(xiàn)代的三坊七巷商鋪仍在售賣這種糕點,形如今天的黃米糕;還有“popipopi”的聲音,那是福州有名的“撲撲面”,由小販肩挑一副擔(dān)子進行販賣。鄭子端說,有人因年輕時極喜食此面,曾寫信到管委會要求恢復(fù)“撲撲面”,如此可知其美味。 歲月如一指流沙,曾經(jīng)的叫賣聲隨沙而逝,但是在鄭子端的畫筆下,人物惟妙惟肖,即便是靜止的畫面,同樣能讓曾經(jīng)的喧囂躍然紙上,還原出坊巷中的市井味和煙火氣。 厚重的人文情懷和千年的歷史積淀,成就了一段專屬于三坊七巷的記憶。 在鄭子端的筆下,這幅畫卷或許不足以描摹出三坊七巷恢宏悠久的千年風(fēng)雨,但《三坊七巷景觀圖》的留存,為后人提供了更多真實而鮮活的記憶載體和歷史素材。 |

相關(guān)閱讀: