四項(xiàng)考古新成果實(shí)證西藏地區(qū)民族交往交流交融的歷史

| 2022-01-20 17:02:55??來源:國(guó)家文物局 責(zé)任編輯:陳靜 我來說兩句 |

分享到:

|

1月13日,國(guó)家文物局“考古中國(guó)”重大項(xiàng)目重要進(jìn)展工作會(huì)聚焦西藏自治區(qū)重要考古發(fā)現(xiàn)和研究進(jìn)展,通報(bào)了切熱遺址、瑪不錯(cuò)遺址、格布賽魯遺址、當(dāng)雄墓地等4項(xiàng)重要考古成果。4項(xiàng)重要考古成果進(jìn)一步揭示了青藏高原史前文化發(fā)展的復(fù)雜進(jìn)程,實(shí)證了西藏地區(qū)民族交往交流交融的歷史。

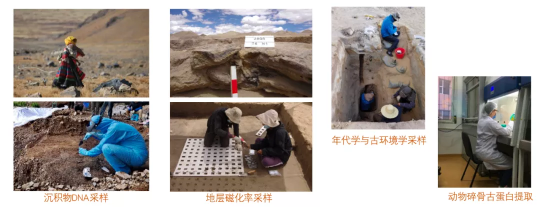

切熱遺址:填補(bǔ)了青藏高原腹地距今8000年至10000年史前考古文化的空白 切熱遺址位于西藏自治區(qū)阿里地區(qū)噶爾縣,是一處全新世早期舊石器時(shí)代曠野遺址。2020年,經(jīng)國(guó)家文物局批準(zhǔn),西藏自治區(qū)文物保護(hù)研究所與中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所聯(lián)合對(duì)遺址進(jìn)行考古發(fā)掘。

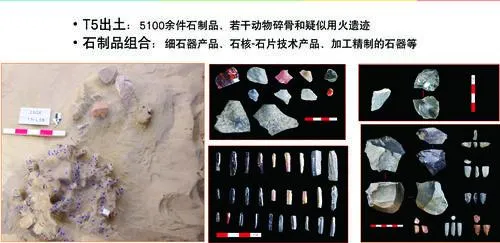

中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所副研究員張曉凌介紹,切熱遺址考古發(fā)現(xiàn)連續(xù)的地層堆積,出土遺物5000余件,包括大量的石制品、少量動(dòng)物骨骼和燒石,還發(fā)現(xiàn)火塘、灰坑等遺跡現(xiàn)象。其中一處石制品密集分布區(qū),出土遺物超過2000件,推測(cè)是古人制作石器并原地埋藏的遺跡。 “此外,切熱遺址還發(fā)現(xiàn)了石片工業(yè)、細(xì)石葉工業(yè)兩種石器技術(shù)類型,推測(cè)為兩個(gè)不同時(shí)期人類活動(dòng)的遺存,顯示古人類在此地至少經(jīng)歷了兩次反復(fù)的占領(lǐng)過程,這種石器組合變化有助于深入了解環(huán)境變化與石器技術(shù)革新對(duì)古人類適應(yīng)高原過程的影響、驅(qū)動(dòng)以及文化響應(yīng)方式。”張曉凌說。 相關(guān)專家認(rèn)為,切熱遺址是西藏西部首批系統(tǒng)發(fā)掘的史前曠野遺址,是青藏高原腹地少見的、具有明確地層堆積的史前早期人類活動(dòng)遺址,填補(bǔ)了青藏高原腹地距今8000年至10000年史前考古學(xué)文化的空白。 瑪不錯(cuò)遺址:代表一種新的考古學(xué)文化類型 瑪不錯(cuò)遺址位于西藏自治區(qū)日喀則市康馬縣,是一處距今約4000年的史前聚落遺址。2020年至2021年,經(jīng)國(guó)家文物局批準(zhǔn),中國(guó)科學(xué)院青藏高原研究所、北京大學(xué)、西藏自治區(qū)文物保護(hù)研究所聯(lián)合對(duì)該遺址開展考古工作。

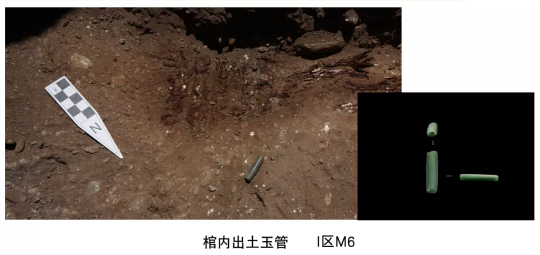

瑪不錯(cuò)遺址出土的扁珠飾 “瑪不錯(cuò)遺址考古發(fā)掘墓葬10座,以及火塘、灰坑等人類生活遺跡,出土石器、陶器、骨器、蚌飾品、滑石珠、玉管珠等遺物。”西藏自治區(qū)文物保護(hù)研究所研究員夏格旺堆介紹,“墓葬形制有石棺墓、豎穴土坑墓,葬式主要有俯身抬頭直肢葬、二次撿骨葬、疑似的‘亂葬’三種類型,根據(jù)形制大致可以分為三期。陶器裝飾紋樣以刻劃紋為主,還有戳點(diǎn)紋、壓印紋、抹劃紋等,技術(shù)風(fēng)格與橫斷山區(qū)同期遺存類似。” “瑪不錯(cuò)遺址代表了一種新的考古學(xué)文化類型,對(duì)建立西藏史前考古學(xué)文化的序列、探索人類適應(yīng)高寒缺氧的極端環(huán)境過程及策略等問題具有重大意義。”相關(guān)專家表示。 格布賽魯遺址:對(duì)研究象泉河流域人群的交流與遷徙、區(qū)域文化的形成與發(fā)展具有重要價(jià)值 格布賽魯遺址位于西藏自治區(qū)阿里地區(qū)札達(dá)縣,是一處距今3600年至2100年的遺址。2017年至2020年,經(jīng)國(guó)家文物局批準(zhǔn),西藏自治區(qū)文物保護(hù)研究所聯(lián)合陜西省考古研究院、西北大學(xué)對(duì)遺址開展持續(xù)考古工作。

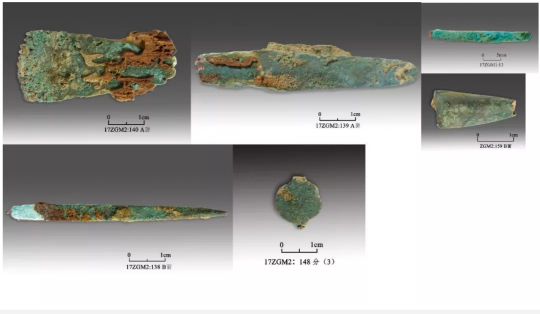

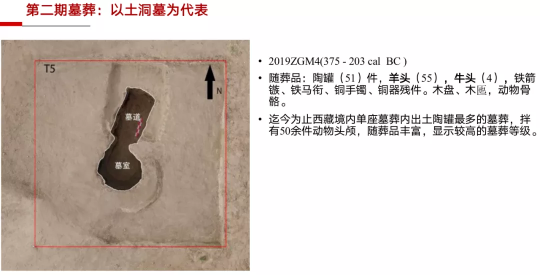

格布賽魯遺址出土遺物 夏格旺堆介紹,格布賽魯遺址考古發(fā)掘墓葬20座、石構(gòu)遺跡4處、石墻1處。墓葬分為早晚兩期,第一期距今3600年至3000年,以石室墓為主,葬式主要為仰身直肢葬,隨葬小型圜底彩繪陶罐、珠飾、銅飾、石器等。第二期距今2700年至2100年,以洞室墓為主,類型豐富,葬式包括側(cè)身曲肢葬、撿骨二次葬,隨葬出土陶器以夾砂紅褐圜底器為主,器形較大,多裝飾粗繩紋和刻劃紋、戳印紋等。

“格布賽魯墓地規(guī)模大、遺存類型多樣、年代跨度長(zhǎng)、文化內(nèi)涵豐富,第一期遺存反映出畜牧、狩獵經(jīng)濟(jì)特征的文化,第二期遺存具有明顯的本地考古學(xué)文化特征,該類型遺存廣泛見于象泉河中游地區(qū)。”相關(guān)專家認(rèn)為,格布賽魯遺址的發(fā)現(xiàn)對(duì)研究象泉河流域人群的交流與遷徙、區(qū)域文化的形成與發(fā)展具有重要價(jià)值。 當(dāng)雄墓地:出土遺物揭示與中原文化的密切聯(lián)系,實(shí)證各民族的交往交流交融 當(dāng)雄墓地位于拉薩市當(dāng)雄縣,是一處吐蕃時(shí)期的墓地。2020年至2021年,經(jīng)國(guó)家文物局批準(zhǔn),西藏自治區(qū)文物保護(hù)研究所聯(lián)合浙江省文物考古研究所對(duì)墓地進(jìn)行考古發(fā)掘。

“當(dāng)雄墓地共發(fā)現(xiàn)封土墓52座,已發(fā)掘14座。大型墓葬包括豎穴土坑石室墓和圓形穹隆頂石室墓兩大類,小型墓葬包括石室墓和土坑墓,墓室外圍有石塊和片石壘砌而成的塋墻,葬式主要為揀骨二次葬,動(dòng)物殉牲較為普遍,主要有狗、馬、牛、羊等。”西藏自治區(qū)文物保護(hù)研究所館員扎西次仁介紹,“當(dāng)雄墓地出土了金銀器、狗頭金、青金石、瑪瑙、銅器、紡織物等各類器物300余件(套)。碳十四測(cè)年顯示,墓葬年代為公元7至9世紀(jì)。”

“此次發(fā)掘是近年來首次對(duì)西藏境內(nèi)吐蕃時(shí)期大型封土墓進(jìn)行的正式考古發(fā)掘工作,進(jìn)一步揭示了吐蕃文化的喪葬習(xí)俗與制度。”相關(guān)專家表示,同時(shí),墓葬出土石質(zhì)黑白圍棋子、漆器殘片、紡織物等遺物,表現(xiàn)出與中原文化的密切聯(lián)系,是各民族交往交流交融的重要實(shí)證。 |

相關(guān)閱讀:

- 習(xí)近平:扎實(shí)做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的系統(tǒng)性保護(hù) 推動(dòng)中華文化更好走向世界

- 推動(dòng)博物館高質(zhì)量發(fā)展 服務(wù)文化強(qiáng)國(guó)建設(shè)——國(guó)家文物局博物館與社會(huì)文物司有關(guān)負(fù)責(zé)人就修訂《博物館運(yùn)行評(píng)估辦法》等文件答記者問

- 2萬余件(頁)731部隊(duì)暴行新罪證首次展出

- “數(shù)字敦煌·開放素材庫”上線 6500余份檔案開放下載

- 福建省首屆“福”文化論壇舉行

- 中國(guó)博物館協(xié)會(huì)科研課題資助計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)工作啟動(dòng)

- 《紅色烙印——革命文物的故事》第一季展播(38)