跨越800年 續寫北京崇禮的“雙城”故事

| 2022-01-05 18:29:19??來源:國家文物局 責任編輯:陳靜 我來說兩句 |

分享到:

|

深冬的河北崇禮太子城遺址,陽光明媚而又清冷澄澈。 剛剛建成的太子城考古遺址公園西院落展廳里,一場為世界各地運動健兒而精心準備的“冰雪·雙城·盛會——從1202到2022”主題展覽于2021年12月31日正式開展。

展廳

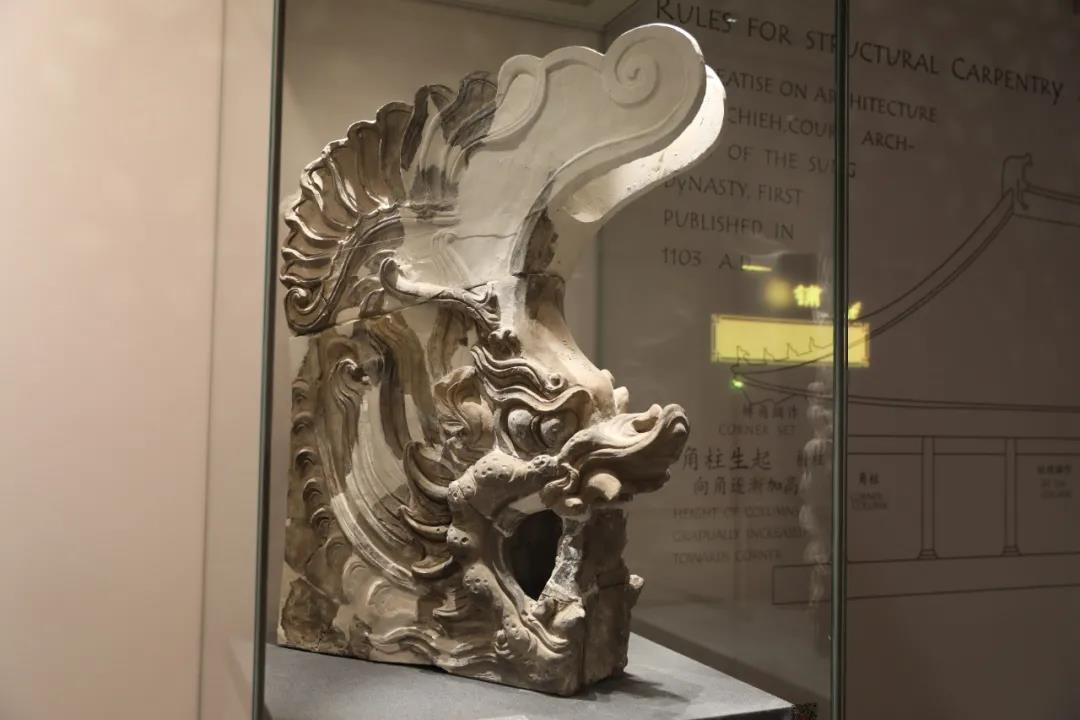

“天字三尺”款鴟吻 高大的“天字三尺”款鴟吻威嚴地矗立在展廳的玻璃展柜里。 這件太子城遺址出土的鴟吻由上、下兩部分組成,下部呈龍首形,張大口,吻部上揚,上、下頜方正,頜間有一豎板,額頭正中刻“天字三尺”四字,是目前發現的唯一一件可以修復完整的鴟吻。其中,“天”應該是位置編號,因為遺址中還發現了標有“地”字的建筑構件。“三尺”是指鴟吻的尺寸,這個尺寸與《營造法式》中記載的規范尺寸吻合,是確定太子城遺址營造尺的重要依據之一。

白釉“尚食局”款印花碗 白釉“尚食局”款印花碗在展廳的一角,并不起眼。尚食局是自北朝以來多數王朝宮廷內專掌“供御膳饈品嘗之事”的機構,金代延續了北宋“六尚局”的設置。帶“尚食局”款的瓷器目前只在定窯白瓷上有過發現,太子城遺址出土的22件“尚食局”款瓷器,是在定窯窯址以外考古發掘出土該類產品最多的一次,進一步佐證了太子城遺址的皇家性質。除了“尚食局”款的白瓷,太子城遺址還出土了一些“官”字款白瓷和青瓷,為確定金代皇家瓷器使用類型提供重要的研究資料。

銅坐龍 展廳中央的四件銅坐龍,栩栩如生,風格相似,造型略有不同。同屬于金代的四件銅坐龍分別出土于太子城遺址、北京白紙坊、北京房山金陵遺址以及黑龍江阿城金上京遺址。 金代銅坐龍的出土較我國其他歷史時期相對較多。“金代皇帝多傾慕中原文化,作為中華文化象征的龍也多出現在此時的器物中。龍,是華夏先民創造的一種獨特的動物形象,在古代先民心中象征著吉祥威嚴之意。而銅坐龍的身上凝聚了中華民族幾千年龍文化的精華,見證了中華文化多民族、多地域、多文明的融合和發展。”相關專家表示。 800多年前,金王朝遷都至燕京(今北京)后,在崇禮太子城營建 “泰和宮”,作為皇家游牧射獵時的行宮。太子城南拱京師,北控朔漠,與燕京山水相連、人文相通、血脈相融,在歷史上共同書寫了“雙城”故事。如今,金代行宮與都城的密切聯系歷經800余年,仍在延續。 2015年7月31日,隨著國際奧委會主席巴赫的一聲“Beijing”,標志著中國歷史上的第一次冬季奧林匹克運動會落戶北京與張家口。太子城遺址,因地處張家口奧運村的核心區而成為人們關注的焦點。 為配合2022年北京冬奧會的基礎建設,2017年5月以來,河北省組織聯合考古隊,對太子城遺址開展考古發掘,發現了城墻、護城河、甕城、建筑基址等重要遺跡,出土遺物以各類泥質灰陶磚瓦、鴟吻、頻伽、鳳鳥、脊獸等建筑構件為主。太子城遺址從歷史的冰雪中蘇醒,一座800年前的“失落之城”再次綻放在張家口奧運村內。

金絲冠附鳥紋玉飾件 “太子城遺址是第一座經考古發掘的金代行宮遺址,是僅次于金代都城的重要城址,是近年來發掘面積最大的金代高等級城址。城址雙重城垣選址理念,主體建筑呈軸線分布、前朝后寢的布局方式對金代捺缽制度、行宮的選址與營造研究有重要意義。”相關專家介紹。 2019年,太子城遺址入選“2018年度全國十大考古新發現”,并被國務院核定公布為第八批全國重點文物保護單位。 基于太子城遺址的重要發現和地位,在各級政府與文物部門的共同努力下,最終北京冬奧組委與河北省政府對原規劃進行調整,太子城遺址被完整地保存下來并建成了如今的太子城考古遺址公園。“此舉被國際奧委會主席巴赫高度贊賞。”國家文物局相關負責人告訴記者。 記者看到,太子城遺址的東側和南側,坐落著剛剛落成的2022年冬奧會奧運村和冰雪小鎮。承載厚重歷史文化的太子城遺址與現代奧運場館的有機結合,再次向世界展示了真實而包容的中國。 1202年,泰和宮于此處落成,中國人在這里納涼游獵,眺望世界;800年過去,2022年冬奧會的火焰將在此點燃。正如金章宗在泰和宮欣賞到第一朵綻放的牡丹時所吟誦的那樣:“洛陽谷雨紅千葉,嶺外朱明玉一枝。地力發生雖有異,天公造物本無私。”如今的太子城遺址,正如那朵綻放的牡丹,盛開在世人面前。 |

相關閱讀: