亞洲文化遺產保護行動 | 中國與孟加拉國:從僧侶求法到民心相通

| 2021-10-27 16:15:18??來源: 責任編輯:陳靜 我來說兩句 |

分享到:

|

中國與孟加拉國:從僧侶求法到民心相通 從歷史上的宗教交流到官方互動,再到新世紀的經貿合作,中孟兩國的交往從民間到高層綿延2000多年,經歷過親密、疏遠,將在“一帶一路”和“金色孟加拉夢想”的融合中結出新的碩果。 (一)中孟兩國交往歷史 孟加拉國地處恒河與布拉馬普拉河交會的三角洲地帶,瀕臨大海。西漢時期,作為中印海上貿易航線必經之地,孟加拉地區就已形成天然良港,到8世紀才開始衰落。 恒河三角洲地區靠近印度,漢唐時期向印度西行求法而途經孟加拉地區的中國僧人成為兩國之間最早交往的見證者,如東晉僧人法顯(335-422年)、唐代僧人玄奘(602-664年)等。 兩國的宗教交流一直延續到北宋時期,遼代和西夏也有僧徒到訪的記載。南宋之后,孟加拉歷任統治者不再推崇佛教,兩國的宗教交流才逐漸停滯。宋元時期,中國官方推崇海外貿易,在最重要的幾部有關海外地理的著作中,孟加拉地區也從未缺席。 明朝,中國的對外貿易整體呈現收縮的狀態,永樂時期的鄭和下西洋事件(1405年-1433年)是一個例外,時稱“榜葛剌”的孟加拉形成了與中國明王朝之間進行官方交流的最頻繁記錄。永樂時期,出版了用漢語注音其他語言的詞典——《華夷譯語》,涉及13種語言,其中就包括《榜葛剌譯語》。 鄭和下西洋結束之后(1433年),中孟兩國的官方交往驟停,只剩零星的民間交往存在。另一方面,西方殖民者自17世紀初開始入侵南亞次大陸地區,使得雙方的官方往來完全中斷。 (二)曲折中開啟新的合作篇章 1947年印巴分治,孟加拉地區被分為東、西兩部分,西部歸屬印度,東部歸屬巴基斯坦。1971年3月,歸屬于巴基斯坦的部分宣布獨立,1972年1月孟加拉人民共和國正式成立。 1975年10月4日,孟中兩國發表公報,正式建立外交關系。孟中友誼的歷史從此翻開新的一頁,兩國的友好關系進入迅速發展階段。兩國的政治關系、經貿關系、軍事關系和文化關系不斷加強和深化。在整個20世紀80年代,兩國高層領導的互訪始終不斷;20世紀90年代以來,世界和孟中兩國都發生了深刻的變化。在經濟全球化的進程中,孟加拉國恢復了議會民主制度,中國的改革開放向縱深發展并開始實行市場經濟。在這樣的背景下,孟中友好關系繼續發展,并呈現出務實的傾向。 進入21世紀,孟中友好關系出現了一些新的氣象。孟加拉國是首個響應“一帶一路”倡議的南亞國家。2016年10月,習近平主席成功訪問孟加拉國,雙方一致同意將中孟關系提升為戰略合作伙伴關系,簽署了“一帶一路”合作文件,中孟經貿合作邁上新臺階。2019年7月,哈西娜總理正式訪華,雙方共同發布了《中孟聯合聲明》。 孟加拉國現已成為中國重要的承包工程市場,中國連續多年保持孟加拉國第一大貿易伙伴,2019年中國對孟加拉國投資增量排名第一。雙方的經貿合作成為雙邊關系健康發展的穩定器,“一帶一路”和“金色孟加拉夢想”日漸融合,正在締結出日益豐碩的成果。 (三)合作項目:中孟聯合發掘毗訶羅普爾佛教遺址 毗訶羅普爾佛教遺址位于孟加拉國中東部,發現于2010年,由孟加拉國地方文化組織阿格拉廈·毗訶羅普爾基金會主持毗訶羅普爾遺址系列考古發掘。該基金會通過孟加拉國外交部,于2013年底向中國駐孟拉國大使館提出合作請求,希望得到資金和技術方面的援助。

納提什瓦遺址鳥瞰 在中國駐孟加拉國大使館的安排下,2014年12月至2019年1月,湖南省文物考古研究所的團隊6次赴孟,和孟加拉國歐提亞·歐耐斯恩考古研究中心組成聯合考古隊,對毗訶羅普爾古城的納提什瓦遺址進行了4次大規模的考古發掘,發掘面積達6000多平方米,基本完成了遺址的全部發掘。 毗訶羅普爾古城目前包括東、西兩處遺址,分別為拉庫羅普爾遺址和納提什瓦遺址。中孟聯合發掘的納提什瓦遺址,是一處佛教寺院遺址,也是毗訶羅普爾古城內發掘規模最大、保存最好的遺址,年代可分為兩個時期。第一期遺址是一組龐大的塔院和僧院的綜合體,年代約在公元780至950年;第二期遺址主要為“十字形”中心神殿及八邊形佛塔等附屬建筑,是孟加拉國金剛乘建筑的典型范例,年代約在公元950至1223年。

納提什瓦遺址發掘現場

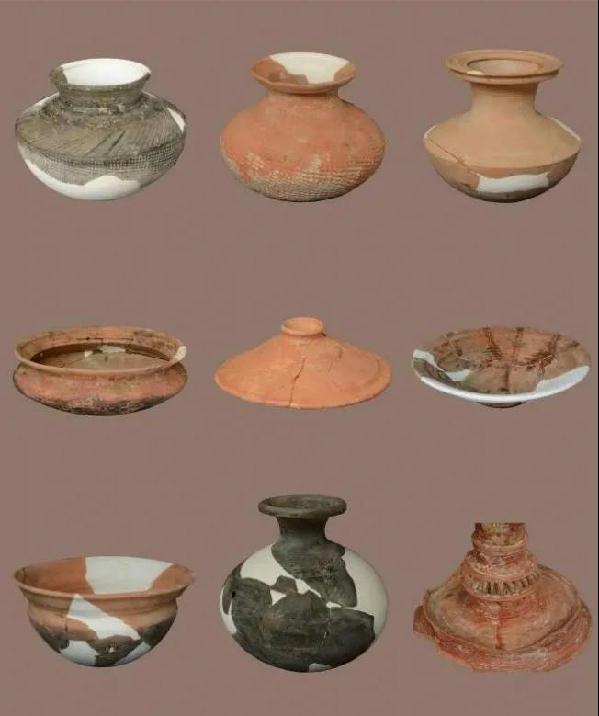

納提什瓦遺址出土陶器

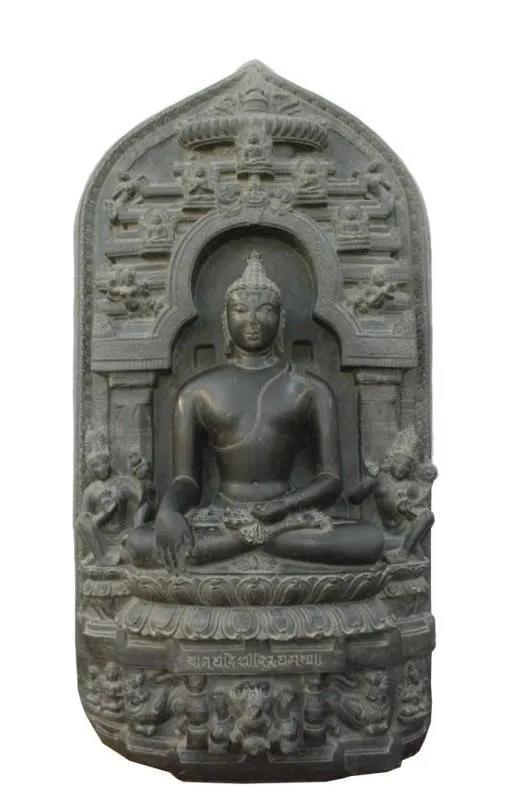

古城出土的佛造像(約公元11世紀) 毗訶羅普爾佛教遺址的發現,證實了這座都城的存在。遺址中所獲取的信息,不僅對建立孟加拉國的歷史編年具有重要意義,還為藏傳佛教后弘期找到了源頭。 (外 宣) |

相關閱讀: