中國特色、中國風(fēng)格、中國氣派——這個(gè)百年歷史的大IP,比想象中更精彩

| 2021-10-22 10:03:20??來源:新華社 責(zé)任編輯:陳靜 我來說兩句 |

分享到:

|

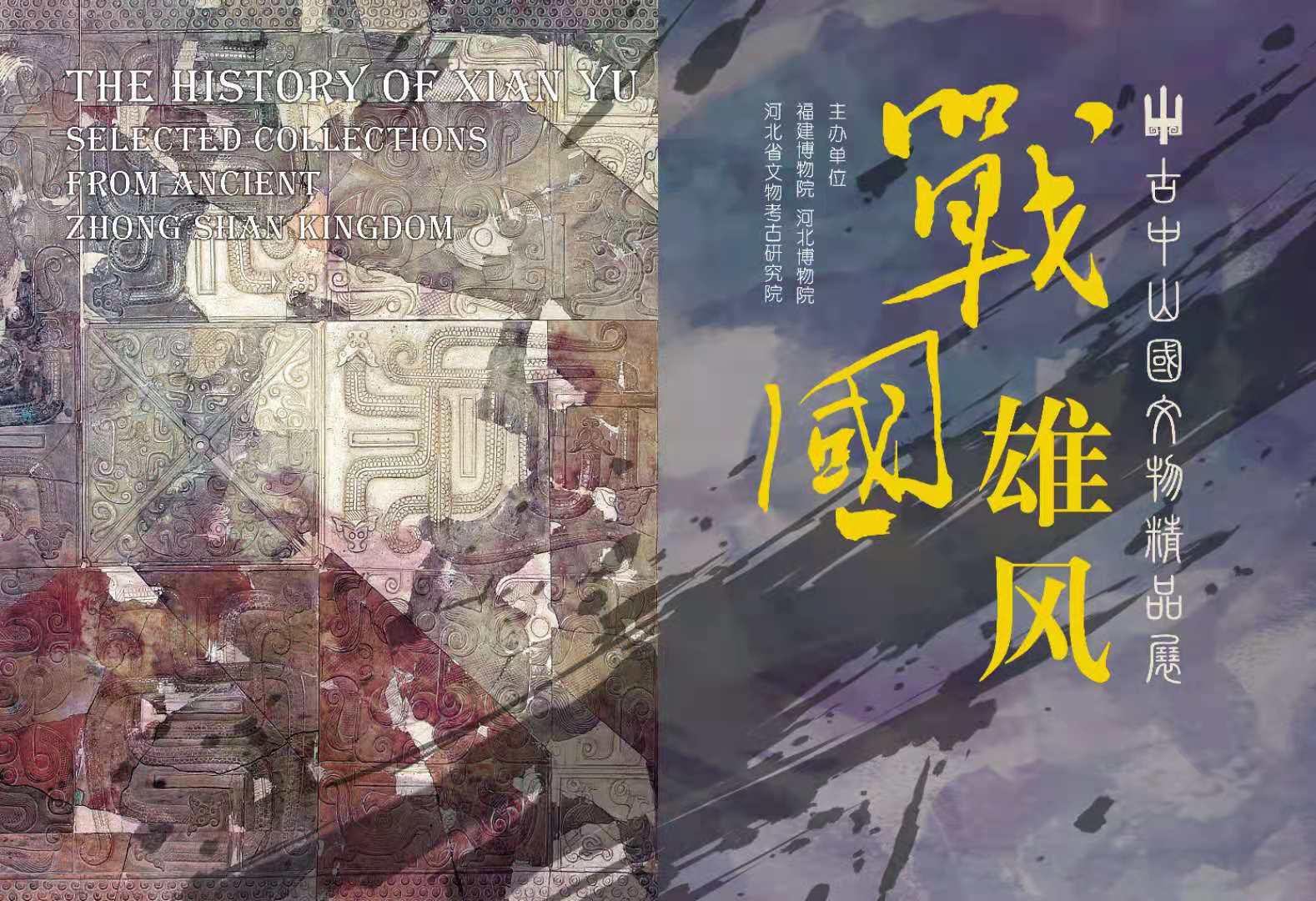

“100年來,幾代考古人篳路藍(lán)縷、不懈努力,取得一系列重大考古發(fā)現(xiàn),展現(xiàn)了中華文明起源、發(fā)展脈絡(luò)、燦爛成就和對世界文明的重大貢獻(xiàn),為更好認(rèn)識源遠(yuǎn)流長、博大精深的中華文明發(fā)揮了重要作用。” 10月17日,在仰韶文化發(fā)現(xiàn)和中國現(xiàn)代考古學(xué)誕生100周年之際,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平發(fā)來賀信,代表黨中央向全國考古工作者致以熱烈的祝賀和誠摯的問候。 考古,站在了聚光燈下。 從“考古盲盒”大受歡迎到“學(xué)霸”鐘芳蓉高分報(bào)考考古專業(yè)再到全民關(guān)注三星堆遺址發(fā)掘……事實(shí)上,這門曾經(jīng)略顯高冷的學(xué)科,近年來已逐漸成為文創(chuàng)、影視的IP,并頻頻成為社會話題。 走過百年,中國現(xiàn)代考古學(xué)譜寫的華章,或許比想象中更精彩;未來百年,向著中華民族偉大復(fù)興闊步前行,這門學(xué)科對我們、對家國的意義,其實(shí)比想象中更重要。

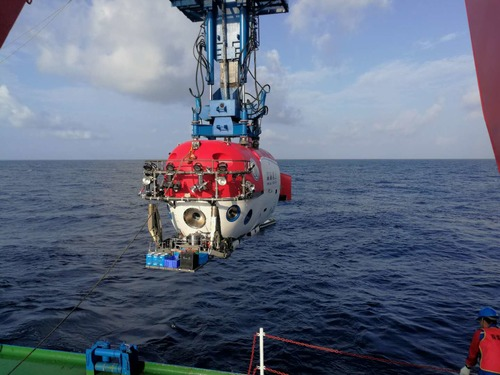

2018年4月,我國水下考古工作者搭乘載人深潛器“深海勇士號”,對西沙群島北礁區(qū)域進(jìn)行考古調(diào)查。(新華社記者 施雨岑 攝) 國力的上升、科技的發(fā)展,拉近的不僅是我們與浩瀚星辰的距離,更有今人與古人相隔的時(shí)光。相比于前輩們的篳路藍(lán)縷,而今的考古人有了更為強(qiáng)大的支撐,也收獲著更加精彩的發(fā)現(xiàn)—— 你能否想象,透過青藏高原上的一捧淤泥,我們能一窺數(shù)萬年乃至數(shù)十萬年前古人類的生命信息? 你能否想象,借助載人深潛器,考古工作者已在南海波濤中下潛至深達(dá)千余米的地方,搜尋著文明印記?

浙江寧波余姚井頭山遺址出土的海洋軟體動物貝殼。距今8300年至7800年的井頭山遺址出土的遺物充分證明,在如此遙遠(yuǎn)的歲月里,已經(jīng)有了一群向海而生的人。(新華社發(fā)) 你能否想象,早在七八千年前的中華大地東部沿海地區(qū),先民們已開始適應(yīng)海洋、開拓海洋,書寫著絢麗的海洋文化? 你能否想象,遠(yuǎn)在新疆的克亞克庫都克烽燧遺址中,殘破的文書依舊講述著千年前驚心動魄的愛情傳說? …… 據(jù)統(tǒng)計(jì),黨的十八大以來,我國批準(zhǔn)實(shí)施7000多項(xiàng)考古發(fā)掘項(xiàng)目。二里頭、石峁、良渚等遺址考古取得重要成果,新疆、西藏等地邊疆考古取得重要進(jìn)展。水下考古穩(wěn)步推進(jìn),組織實(shí)施南海、東海、黃渤海及內(nèi)水重點(diǎn)區(qū)域水下文化遺產(chǎn)調(diào)查,“南海Ⅰ號”沉船考古發(fā)掘文物超過18萬件套,“致遠(yuǎn)艦”“經(jīng)遠(yuǎn)艦”“定遠(yuǎn)艦”等水下考古陸續(xù)開展……

2021年9月,四川省文物考古研究院向社會公布了三星堆遺址2021年5月以來的最新發(fā)掘成果,考古學(xué)家們又新發(fā)現(xiàn)了500多件文物,其中包括完整金面具、青銅“神壇”、神樹紋玉琮等“國寶”。(新華社記者 王曦 攝) 說了這么多,你依然會有些疑惑:與國計(jì)民生看似毫無關(guān)系,我們?yōu)楹我绱酥匾曇粋€(gè)“解碼”過去的工作? 是為了那些金光燦燦的金器嗎?是為了那些巧奪天工的玉飾嗎?是為了那些價(jià)值連城的書畫嗎?不,考古的意義當(dāng)然不止這些。100年來,考古工作者“上窮碧落下黃泉,動手動腳找東西”,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是為了證明我們“祖上曾經(jīng)闊過”這么簡單。 參天之木,必有其根;懷山之水,必有其源。從“滿天星斗”到“月明星稀”,中華大地上的文明長河從未斷流。“我是誰?”“我從哪里來?”每一個(gè)民族出自本能對自身血脈與根基的追問、每一種文明對發(fā)展歷程與經(jīng)驗(yàn)的求索,正是考古人胼手胝足、櫛風(fēng)沐雨追尋的目標(biāo)。

觀眾在良渚博物院觀看出土的玉璧。2019年7月,良渚古城遺址獲準(zhǔn)列入《世界遺產(chǎn)名錄》。(新華社記者 翁忻旸 攝) 今天,我們因何自信?考古人的工作揭示答案。 戰(zhàn)火、瘟疫、洪水……千百年來,種種磨難從未打垮中華民族。我們的先人,祖祖輩輩在這片熱土上生生不息、繁衍壯大。他們把火熱的生產(chǎn)生活實(shí)踐鐫刻成歷史、積淀成文明。遍布于中華大地的歷史文化遺產(chǎn),便是民族延綿不絕、蓬勃發(fā)展的見證。考古人的雙手拂去歲月的塵埃,揭示這些中華兒女文化自信的基石所在。 未來,我們?yōu)楹涡枰脊牛恳驗(yàn)榕宄皬哪睦飦怼保拍芮宄暗侥睦锶ァ薄?/p> “當(dāng)今中國正經(jīng)歷廣泛而深刻的社會變革,也正進(jìn)行著堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會主義的偉大實(shí)踐創(chuàng)新。我們的實(shí)踐創(chuàng)新必須建立在歷史發(fā)展規(guī)律之上,必須行進(jìn)在歷史正確方向之上。”習(xí)近平總書記的話語擲地有聲。 以史為鑒,方能開創(chuàng)未來。從歷史的縱深考量文物事業(yè),從文明的視角觀照考古工作,我們不難發(fā)現(xiàn),作為展示和構(gòu)建中華民族歷史、中華文明瑰寶的重要工作,考古揭示的種種發(fā)現(xiàn),見證民族走過的道路、積蓄的智慧。 我們需要考古。悠長的歷史、燦爛的文明,為我們闊步前行貢獻(xiàn)著源源不絕的力量——這是歷史的啟示,是時(shí)代的要求,亦是未來的召喚。 出品人:趙承 監(jiān)制:胡清海 統(tǒng)籌:吳晶、林暉 記者:施雨岑 新華社國內(nèi)部出品 |

相關(guān)閱讀:

- 習(xí)近平:扎實(shí)做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的系統(tǒng)性保護(hù) 推動中華文化更好走向世界

- 推動博物館高質(zhì)量發(fā)展 服務(wù)文化強(qiáng)國建設(shè)——國家文物局博物館與社會文物司有關(guān)負(fù)責(zé)人就修訂《博物館運(yùn)行評估辦法》等文件答記者問

- 2萬余件(頁)731部隊(duì)暴行新罪證首次展出

- “數(shù)字敦煌·開放素材庫”上線 6500余份檔案開放下載

- 福建省首屆“福”文化論壇舉行

- 中國博物館協(xié)會科研課題資助計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)工作啟動

- 《紅色烙印——革命文物的故事》第一季展播(38)