首開先河!以全國性考古發(fā)現(xiàn)探源中華文明多元一體

| 2021-09-30 18:04:56??來源:文匯報 責任編輯:陳靜 我來說兩句 |

分享到:

|

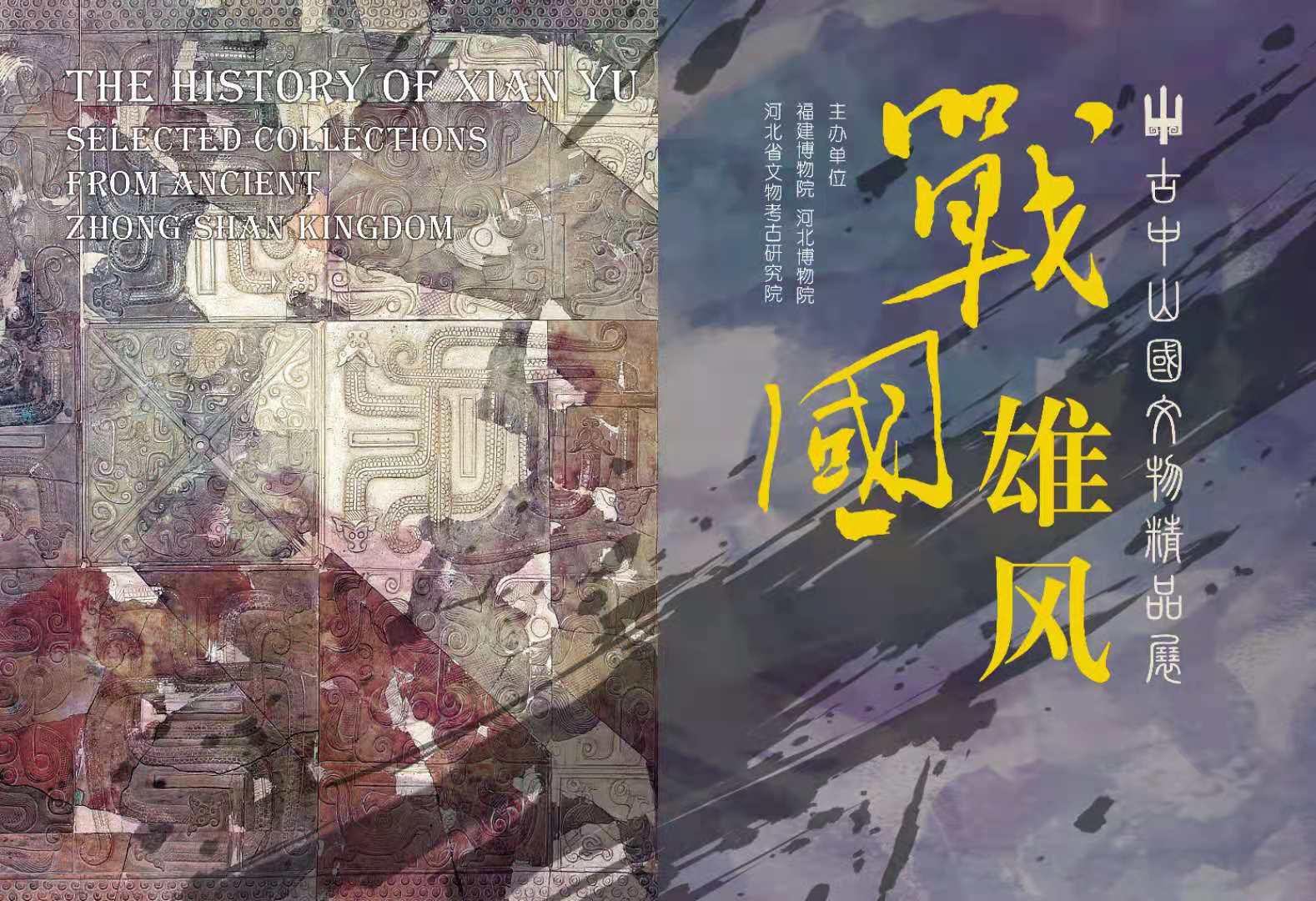

在四大文明古國中,中國是唯一一個文明未曾中斷的國度。中華文明能夠延續(xù)發(fā)展至今的內(nèi)在脈絡(luò)是什么?這個文明古國如此強的韌性和生命力從何時開始?多元一體的中華民族是如何形成的? 上海出品的大型考古題材紀錄片《何以中國》眼下正在國內(nèi)各大考古遺址和博物館取景,將首開先河以全國性的考古發(fā)現(xiàn)來講述精彩紛呈的中國和中華文明創(chuàng)生的故事。 這是一部立足于考古實證、歷史演進、文明溯源的紀錄片,由中國考古學泰斗嚴文明擔任學術(shù)總顧問,《大上海》主創(chuàng)之一干超擔任總導演,將借助重大研究成果和最新發(fā)現(xiàn),深入挖掘考古遺址和文物遺存背后蘊含的中國哲學思想、人文精神、價值理念、道德規(guī)范等,從歷史的長鏡頭探尋中華文明形成、發(fā)展、壯大的客觀規(guī)律和內(nèi)生動力。 《何以中國》共8集,采取全新的“倒敘”歷史形式,從秦漢帝國這個多元一體的統(tǒng)一“中國”開始,往回追溯其可以被稱作“最初的中國”的雛形,厘清歷史進程中每一次重要的承繼。本報特邀該紀錄片兩位學術(shù)顧問——中國社會科學院考古研究所研究員李新偉、北京大學考古文博學院副教授秦嶺展開對談,獨家解密創(chuàng)作始末。 200多個考古遺址和博物館實地取景,幾乎覆蓋全國所有的省市自治區(qū) 文匯報:《何以中國》以實地考古探源中華文明,僅拍攝點位就有200多個,幾乎覆蓋了全國所有的省市自治區(qū),為何要花大力氣制作這樣一部大型考古題材紀錄片?其現(xiàn)實意義是什么? 李新偉:拍這部片子就是要用最新的考古資料,結(jié)合文獻記載,回答“何以中國”這個問題,講述多元一體的統(tǒng)一國家——中國是怎么形成的。中國是很獨特的國家,有學者稱作是“扮裝成國家的文明”,很有道理,因為我們的國家和西方學者倡導的所謂“民族國家”不同,是一個多民族匯聚為“中華民族”,在核心文化的引領(lǐng)下,進入歷史時期,也在強大的中央政府推動下,共同創(chuàng)造、延續(xù)和發(fā)展中華文明的文明體。這樣的國家和文明的復合體,或“文明型國家”,是如何形成的?還存在不少爭論。 一方面,古史記載中,傳說時代的黃帝時期,這樣的國家已經(jīng)形成了。另一方面,一些學者試圖在歷史研究中解構(gòu)“中國”的概念,認為我們的中國不過是近代才形成的“想象的共同體”。 要回答這個重要的問題,需要依靠考古學研究。豐富的考古發(fā)現(xiàn)與文獻結(jié)合,已經(jīng)可以描繪出一幅讓我們震撼、也會讓我們自豪的中華文明起源和“中國”形成的壯闊畫卷。我們這個紀錄片,就是想展示最新的研究成果,告訴大家,我們中國不是近代才有的“想象的共同體”,中華文明在五千多年前就已經(jīng)形成,而現(xiàn)在的中國的雛形,可以被稱作“最初的中國”的文化共同體,在那時也已經(jīng)出現(xiàn)。“最初的中國”內(nèi)各區(qū)域間的多元互動,促進了各地區(qū)一體化的進程,孕育了將這個文化共同體構(gòu)建為一個政體的理想,經(jīng)過夏商周三代的不斷實踐,在秦漢時期,理想終于成為現(xiàn)實。 這是一條非常獨特的文明型國家的形成和發(fā)展道路,世界其他地區(qū)的文明也嘗試過,但都轉(zhuǎn)瞬即逝。只有中國取得了多元一體的文明型國家構(gòu)建的成功,從這個角度說,我們中華文明是世界上唯一綿延五千多年的文明。 習近平總書記在多個場合深刻指出,要鑄牢中華民族共同體意識。《何以中國》這樣的紀錄片,就是要講清楚我們經(jīng)歷了怎樣的文明和國家形成的獨特道路,如何在這個過程中形成了中華民族共同體,具有很強的現(xiàn)實意義。我們的文明和國家的形成,有遼闊的地理背景,有各地區(qū)的參與,所以拍攝自然要涉及各個地區(qū)的大量遺址。 秦嶺:為何要拍攝那么多地點素材,為何要花大力氣,最簡單直接的理由,就是“值得”。考古百年的豐碩成果值得我們?nèi)ビ涗洠腥A民族早期歷史的豐富性和多樣性值得我們?nèi)コ尸F(xiàn),更重要的是對“何以中國”這個命題的思考,值得我們通過這樣的形式去表達。 實話說,目前拍攝計劃中所涉及的這些地點和內(nèi)容,已經(jīng)是項目組反復討論“割愛”的結(jié)果。從時間尺度上,我們將從萬年前的定居社會、農(nóng)業(yè)起源出發(fā),講到五千年前的早期文明、國家起源,最終進入兩千年前中國歷史上第一次多民族統(tǒng)一的秦漢帝國。在空間尺度上,我們要記錄中國“千里江山”不同區(qū)域特有的文化傳統(tǒng)和物質(zhì)文化成就,并呈現(xiàn)區(qū)域文化之間最精彩的交流與融合。從縱深尺度,我們希望通過鏡頭體現(xiàn)出遠古歷史的“現(xiàn)場感”,在考古發(fā)掘?qū)嵨镔Y料和科學研究的支撐下,古代社會是真實存在的,它的方方面面都能清晰地呈現(xiàn)在我們面前。要實現(xiàn)上述拍攝構(gòu)想,從時空框架的規(guī)模和內(nèi)容的豐富性上看,有200多個拍攝點就可以理解了吧,這是《何以中國》該花的力氣。習近平總書記在去年9月28日主持中央政治局集體學習時強調(diào),經(jīng)過幾代考古人接續(xù)奮斗,我國考古工作取得了重大成就,延伸了歷史軸線,增強了歷史信度,豐富了歷史內(nèi)涵,活化了歷史場景。我們希望通過這個項目具體體現(xiàn)這些內(nèi)容。 談現(xiàn)實意義,恐怕得從考古學自己的歷史講起。今年是中國考古百年,我想特別強調(diào)的是這百年歷程本身就是中華民族近現(xiàn)代史發(fā)展復興的一個縮影。考古學在中國的實踐通常從1921年安特生發(fā)掘仰韶村算起。而第一代中國考古學家們既有英美留學的知識背景,又有重建中國上古史的民族情懷,他們的歷史使命是用這個外來的新興學科去反駁打破“中國文明西來說”,批判地繼承中國的史學傳統(tǒng),建立“科學的中國上古史”。 新中國成立后,以1952年在北京大學創(chuàng)辦考古專業(yè)并同時開辦全國考古工作人員訓練班為節(jié)點,中國考古學同我們的國家一樣,進入自力更生、百廢待興的階段,以蘇秉琦先生為代表的數(shù)代考古學家在全國各地從田野出發(fā),自己摸索,用陶片構(gòu)建了一部完整的中國考古學文化譜系,同時馬王堆漢墓、秦始皇兵馬俑等一個個亮眼的考古新發(fā)現(xiàn)也讓整個世界看到了中國燦爛悠久的歷史和文明。 隨著改革開放,中國考古學再一次融入世界的考古學,從上世紀八九十年代對西方考古學新方法技術(shù)的引入、與西方學術(shù)思潮和理論的碰撞;到新世紀以來逐步形成有中國特色的理論方法、建立起多學科的科學研究體系、用實證提出中國乃至東亞的文化起源發(fā)展模式,中國考古學的目標和使命也隨之發(fā)展變化。 縱觀考古百年,這個學科的成長節(jié)奏同國家民族的命運與發(fā)展息息相關(guān)。考古學是研究人類文明百萬年歷史的一個學科,本身獨有的長時段全球化視角,反過來也會經(jīng)常促使考古工作者省思自己所處的時代和角色。如何理解和回應(yīng)“世界處于百年未有之大變局”,對考古學而言,就體現(xiàn)在我們這個學科和所有從業(yè)者的“使命感”上。具體講,就是考古學作為一個學科不斷窮盡探索人類未知的學術(shù)職守,保護人類共同文化遺產(chǎn)的歷史使命,構(gòu)建中華民族歷史的社會責任。而《何以中國》項目的實施,既要展現(xiàn)中國考古百年的豐碩成果,體現(xiàn)中華文明的獨特性,更要在科學和事實的基礎(chǔ)上,構(gòu)建我們國家和民族的集體記憶。 蘇秉琦先生曾說過,“考古學的根本任務(wù)在于要對中國文化、文明的起源與發(fā)展,中華民族的形成與發(fā)展,統(tǒng)一的多民族國家的形成與發(fā)展作出正確回答”。他在晚年也一再強調(diào)“考古是人民的事業(yè)”。希望《何以中國》可以成為我們交給人民的一個答卷,也成為考古學將來要承擔更多社會責任的一個起點。 以不同區(qū)域新石器文明的交流互動,表現(xiàn)“多元”和“一體”的共生關(guān)系 文匯報:不久前舉行的中央民族工作會議指出,一部中國史,就是一部各民族交融匯聚成多元一體中華民族的歷史。就這一主題,《何以中國》將如何作出闡釋? 秦嶺:中國早期文明的發(fā)展,始終是“多元一體”的,這已經(jīng)成為學界的共識。在《何以中國》系列的史前部分,我們會通過不同區(qū)域新石器文明的形成發(fā)展與交流互動來充分表現(xiàn)“多元”和“一體”的共生關(guān)系。 要從民族交融匯聚的角度講述這段歷史,我可以“劇透”一下《何以中國》關(guān)于兩周時期的一些拍攝構(gòu)想。除了用考古資料來呈現(xiàn)周王朝“家國天下”的歷史觀和治理方略,兩周時代的另一條主線無疑是華夏和四夷的互動與融合。“諸侯用夷禮則夷之,夷而進于中國則中國之”——西戎北狄民族文化同中原華夏民族文化的關(guān)系就是很好的例證。 比如甘肅省張家川馬家塬戰(zhàn)國墓地,就體現(xiàn)了“秦”與“戎”的碰撞與融合。馬家塬墓地出土了驚人的黃金飾品和“豪車”,“炫富”的背后實際上表現(xiàn)出這個戎人墓地中多元的文化因素和傳統(tǒng)。對黃金價值的推崇和用金飾的葬俗是非華夏的,可以理解為是戎狄本身的文化傳統(tǒng),但同時,在這些戎人墓中,并沒有隨葬短劍、權(quán)杖頭等屬于北方族群的身份標志物,反而出土了鐵戈、鐵矛這樣的中原式兵器,表明在戰(zhàn)國時期,秦對西戎已經(jīng)具有較強的控制力和影響力。有意思的是,與同時期中原諸國相比,秦人更尚金器,這顯然同與西北戎人長期共處有關(guān),所以這種文化影響力又是雙向的。北京大學跟甘肅省文物考古研究所合作,曾以“秦與戎”為題做過一個專門的展覽,有興趣的讀者可以參考這個展覽的同名圖錄。《何以中國》紀錄片將會用更為震撼的視覺效果呈現(xiàn)這支戎人文化的精彩。 中國歷史文獻中關(guān)于“狄”的記載很多,而同北狄部族有關(guān)的考古發(fā)現(xiàn)也同樣豐富。比如大家熟悉的中山王“兆域圖”,是世界上最早的建筑設(shè)計圖,比古羅馬同類圖的發(fā)現(xiàn)早五六百年,是東周禮制建筑規(guī)范的見證。而這個中山國,就是“白狄”人在春秋晚期至戰(zhàn)國早期自西往東遷入太行山東麓建立的。近年來在河北行唐故郡墓地又有關(guān)于白狄的重要發(fā)現(xiàn),《何以中國》會帶領(lǐng)觀眾去領(lǐng)略這一墓地和陪葬車馬坑的宏大規(guī)模,這個發(fā)現(xiàn)超出我們以往對先秦制度的想象,彌補了相關(guān)文獻的不足,是研究北狄族群文化特征和遷徙過程的重要實證。 更徹底的民族融合體現(xiàn)在進入中原腹地的戎狄聚落中。去年獲選全國十大考古發(fā)現(xiàn)的河南伊川徐陽墓地,就與“秦、晉遷陸渾之戎于伊川”的歷史記載相吻合。陸渾戎內(nèi)遷伊洛后,既在葬俗中沿襲保留了本民族特有的一些習俗,比如要用馬牛羊的頭和蹄子隨葬,稱為“頭蹄葬”;同時使用了中原禮制中的編鐘、編磬等青銅禮器;而車馬坑陪葬本身就是中原文化等級制度的體現(xiàn),徐陽墓地用了“駕四”的葬制,僅次于“天子駕六”的等級,充分體現(xiàn)出在民族遷徙融合中華夏文明的先進性和包容性。 李新偉:中國的形成是各地區(qū)多元互動、一體化不斷加強的過程。這是《何以中國》要表現(xiàn)的重要主題。在講述搖籃時期的中國時,我們強調(diào)多元的地理背景下,各地區(qū)的多元發(fā)展:長江流域發(fā)展出稻作農(nóng)業(yè),長江下游還形成面向海洋的史前文化;黃河和遼河流域則發(fā)展出粟作農(nóng)業(yè)。在講述“最初的中國”這一文化共同體形成時,我們既描述各地區(qū)多元發(fā)展,或制作精美玉器宣示神權(quán)、或營建大型公共建筑宣示世俗權(quán)力;也描述各地區(qū)密切互動,尤其是構(gòu)建了“社會上層遠距離”交流網(wǎng),共享文化精粹,推動了文化共同體的形成。 在“殷商王朝”一集中,我們會講述商文明的核心引領(lǐng)作用,也會講述三星堆這樣的區(qū)域文明的創(chuàng)新和對中華文明發(fā)展的貢獻。 觀者進入“現(xiàn)場”,用考古實例“改寫”史書樣貌 文匯報:2021年是中國考古學誕生100周年,從“證經(jīng)補史”到“考古寫史”,百年現(xiàn)代考古改寫了不少原有的認知,《何以中國》中是否有相關(guān)呈現(xiàn)? 李新偉:《何以中國》的一個突出特色就是“考古寫史”。五千多年前的紅山文化建造了儀式圣地牛河梁遺址群,良渚文化建造了大型都邑、大型水利工程,社會發(fā)展階段達到早期國家水平,這些在以黃河流域為中心的古史記載中都未涉及,是考古資料為我們展示出更加多元、也更加波瀾壯闊的文明形成歷程。 商代歷史最完備的記載《史記·殷本紀》,只有3000多字。而考古資料展示了商代的都邑規(guī)模、宮室和宗廟建筑格局、信仰體系、祭祀儀式、青銅工藝發(fā)展、與各地區(qū)關(guān)系、與歐亞草原地帶交流等等。甲骨文的釋讀糾正了《殷本紀》記載的商王世系的錯誤,提供了商代社會、經(jīng)濟、政治、軍事和信仰等各方面的嶄新資料。 秦嶺:考古學的作用更像是開啟關(guān)于人類過去的另一幅歷史畫卷,它同歷史文獻是相互輝映的,同時這幅畫卷也更加豐富和立體。 考古發(fā)掘出土的很多文字資料,本身就是“史書”的一部分,比如大家熟悉的睡虎地秦簡,對秦律的補充能幫助我們更了解秦國的制度。再比如近年來很有名的海昏侯墓,墓內(nèi)出土的竹簡木牘中就有《論語》,它提供了一個新的版本。 而在《何以中國》中,更直接的例子恐怕是像良渚、曾國等這些不見于正史的重要發(fā)現(xiàn)。比如良渚古國,就是完全靠幾代考古學者發(fā)掘揭示的距今5000年的早期城市文明。良渚文化的發(fā)現(xiàn)與研究,一方面有助于我們理解《越絕書》中出現(xiàn)“以玉為兵”記載的歷史地理背景;另一方面也改寫了人類文明史對“文明”的定義。 又比如兩周時期的“曾國”。雖說曾侯乙墓和曾侯乙編鐘是廣為人知的重要發(fā)現(xiàn),但“曾”其實是完全不見于文獻記載的姬姓諸侯國。曾國從西周早期到戰(zhàn)國中期的700年歷史,是完全依靠考古發(fā)掘建立起來的。一代代曾侯的“世系表”目前已經(jīng)基本完備,僅余西周晚期缺環(huán)。而曾國這個地方小國,從“左右文武”到“左右楚王”,真實體現(xiàn)出西周王室勢力衰亡到楚國日益強大的這段歷史。有意思的是入選2019年十大考古發(fā)現(xiàn)的隨州棗樹林曾國墓地中,還有一件記有“帥禹之堵”銘文的羋加編鐘,這為春秋戰(zhàn)國時期始見“禹夏”記載的各地出土青銅器提供了又一重要例證。 類似的例子在這部紀錄片中還有很多,我可以很有信心地說,《何以中國》會用考古實例的方式“改寫”一般觀眾所理解的“上下五千年”。 文匯報:《何以中國》講述的歷史距今十分遙遠,如何讓現(xiàn)代人沉浸其中并與當下的生活建立聯(lián)系,該紀錄片將作出哪些全新嘗試? 秦嶺:實話說,這是參與《何以中國》項目后我感悟最深的一個話題。通過跟干超導演團隊的深入交流,才真的意識到我們考古人視為理所應(yīng)當?shù)摹俺WR”,原來跟這個現(xiàn)實社會是如此脫節(jié)。雖說現(xiàn)在有各種媒體大力宣傳,進博物館的人也越來越多,但大部分人看到的還是“文物”,是“寶貝”,而不是考古學研究中我們所看到的人與社會。 早在北大考古專業(yè)建立之初,“由物及人”“透物見人”就已經(jīng)是前輩先生們同當時學生激烈討論的話題。然而現(xiàn)在看來,這仍然只是考古學者真誠的目標和夢想。雖然我們自認為看到了,但在表達和傳遞信息的過程中,卻沒有能讓更多的人看到。 所以我對《何以中國》也是抱有很大的期望。我們在創(chuàng)作過程中就呈現(xiàn)方式的討論最多,也最“卡殼”,唯一達成一致的就是希望這次的作品不是科普片、宣傳片,而是能呈現(xiàn)給觀眾關(guān)于早期中國的“真實”與“動人”。 我個人理解,目前創(chuàng)作團隊和制作團隊的創(chuàng)新與挑戰(zhàn)主要是兩方面,一個是敘事,一個是鏡頭語言。怎么講好故事,怎么令觀者進入“現(xiàn)場”,相信在不斷的磨合中會碰撞出最好的結(jié)果。 這次合作的干超導演團隊,本身有上海電視臺紀實頻道的班底和傳統(tǒng)。在交流中,他們經(jīng)常會感嘆考古工作的不易。其實,我也能由衷體會到紀錄片這個行業(yè)的堅持。對于我個人而言,這次合作也是難得的學習機會。知識的產(chǎn)生和信息的傳遞表達,本身并不完全是前后步驟,更不能相互割裂。作為基礎(chǔ)學科的研究者,我們常常口出豪言說是在為人類積累知識,而知識能不能有效傳遞,能不能真的“古為今用”,需要得到傳播學、教育學等很多學科的支撐。我很有信心這次的紀錄片團隊會呈現(xiàn)出一個好的作品, 《何以中國》會讓觀眾驚喜和滿意的。 李新偉:在“百年未有之大變局”中,我們的文明和國家走過了怎樣的道路、孕育了什么樣的基因,能為我們應(yīng)對變局提供什么樣的文化自信和智慧,是當代中國人最關(guān)心的問題。《何以中國》讓觀眾沉浸其中的第一個嘗試,是緊扣這些大家最關(guān)心的問題展開宏大敘事,讓觀眾感受我們的文明和國家創(chuàng)生歷程之壯麗。第二個嘗試,是以精心選材和精致拍攝,展示孕育我們文明的山川之美,文明形成和早期發(fā)展時期的遺跡和遺物之美,揭示這些遺跡、遺物蘊含的科技、信仰和政治智慧。第三個嘗試,是設(shè)計了生動的故事場景,傳達我們的文明和國家形成歷程中的個人情感和家國情懷,引起觀眾共鳴。 |

相關(guān)閱讀: