與革命文物面對面|去看看魯迅最好的書法作品

| 2021-09-13 17:25:00??來源:新民晚報 責任編輯:陳靜 我來說兩句 |

分享到:

|

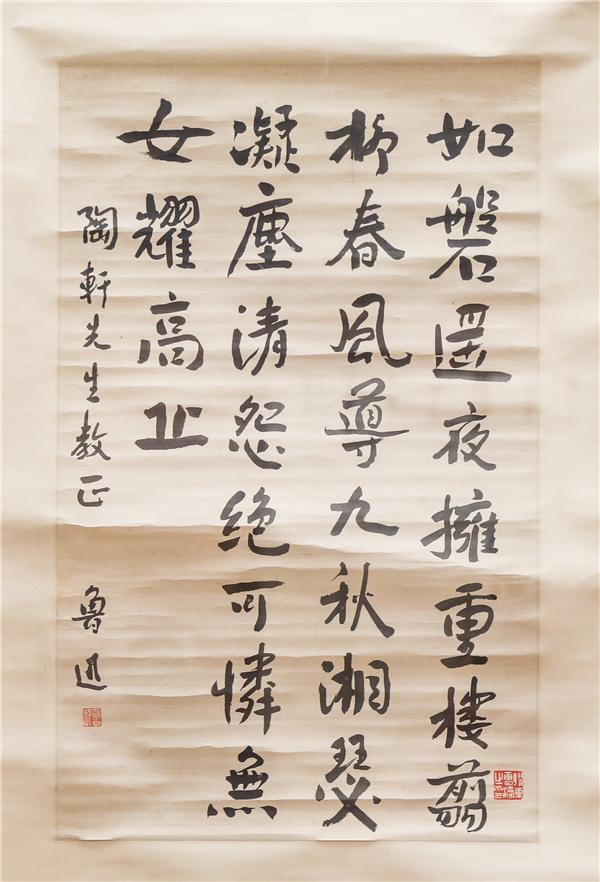

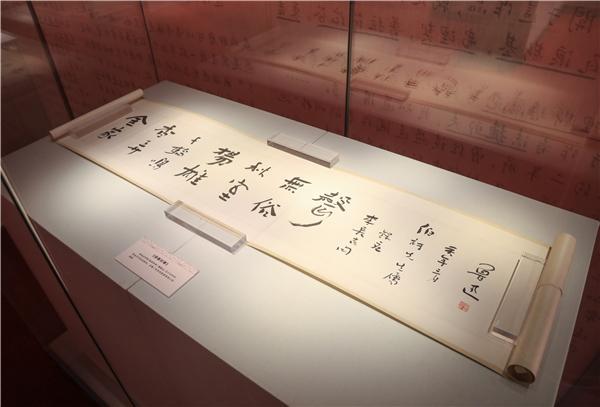

這是一幅被著名書法家沈尹默稱為“魯迅最好的書法作品”的詩軸,它通篇結構嚴謹、筆法質樸而渾厚,落款“陶軒先生教正魯迅”,鈐“魯迅”白文方印;另右下角鈐一印,為“膠東曹漫之印”的白文收藏印。

(《悼丁君》,此為贈陶軒詩軸) 作為一位戰(zhàn)斗文人,魯迅以犀利的文筆揭露黑暗,他的書法也與其文章同質,筆墨堅韌,一往無前,這正如《悼丁君》,雖是文人筆墨,但不缺豪邁,風骨堅韌。

(上海魯迅紀念館副館長樂融在介紹《悼丁君》背后的故事) 今年是魯迅先生誕辰140周年,在上海魯迅紀念館“前哨——魯迅居上海時期手稿展”中,《悼丁君》與丁玲作品《母親》一同展示,默默訴說著那段令人無法忘卻的往事。 一部入獄后出版的小說 這段往事就從一部入獄后出版的小說講起,上海魯迅紀念館副館長樂融的講述,把我們帶回到了那個白色恐怖的年代。 1933年5月14日中午1時左右,一群國民黨特務在叛徒馬紹武的帶領下,闖進上海昆山花園路7號丁玲的住處,綁架了丁玲與來訪的潘梓年,接著來訪的應修人也中了敵人埋伏,搏斗中墜樓犧牲,這就是著名的“丁潘綁架案”。魯迅與其他朋友一樣,積極投入營救活動。丁玲被捕后的第三天,魯迅即托鄭伯奇帶口信給良友圖書公司編輯趙家璧,魯迅先生建議把丁玲的那部未完成長篇小說立刻付排,書出得越快越好。出版時要在各大報上大登廣告,大力宣傳,這也是對國民黨反動派的一種斗爭方式,給國民黨當局以壓力,體現魯迅非常豐富的斗爭經驗和有針對性的斗爭策略。對于魯迅的建議,趙家璧沒有絲毫猶豫,馬上準備出版工作,特意把原稿重讀一遍進行校對,親自在書末寫了四百字的《編者言》作為交待此書的來龍去脈及未能完稿的特殊原因。趙家璧于5月20日將書稿發(fā)排,6月27日出書,此書從編輯到發(fā)行,前后只用了一個月零十天,出版速度之快,在中國出版史上罕見。在6月25日的《時事新報》和6月27日的《申報》上,還刊登印有丁玲照片的《母親》一書出版的大幅廣告,并特別注明6月28日早晨,在良友圖書公司北四川路門市部先發(fā)售作者親筆簽名本一百冊,售價不變。

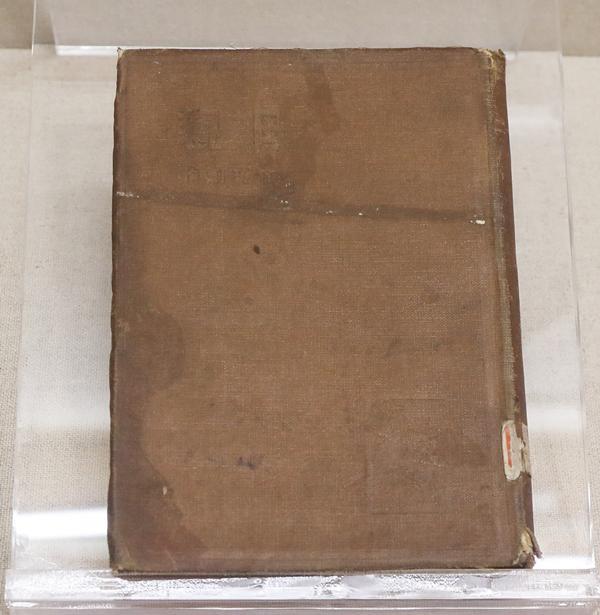

(《母親》 丁玲) 市民們剛知道丁玲被綁架失蹤的消息,所以對丁玲著作的出版并出售作者簽名本,自然產生了很大興趣。這天上午9時,書店鐵門一拉開,讀者蜂擁而入,簽名本被一搶而光,這也帶動了非簽名本的銷售。 盡管《母親》是未完稿小說,但出版后,立刻成為《良友文學叢書》中很暢銷的書,第一版印四千冊,一個月銷光,10月和12月又各再版兩千冊,創(chuàng)業(yè)界奇跡,年底結算作者的版稅,為數還非常可觀,魯迅想辦法確認寄送地址后,托趙家璧等人寄給了在湖南常德的丁玲母親,解決了她生活上的燃眉之急。 一首悲憤中寫就的詩歌 自丁玲被捕,有關她的消息常見于報刊雜志,真真假假,難以辨明。由于流傳丁玲已遇害,北京有關各界還為她召開了追悼會。6月27日,趙家璧將《母親》送到魯迅家,也許魯迅見到這本丁玲的簽名書后,再次觸景生情,在收到趙家璧送來的《母親》后第二天的日記里寫下了懷念丁玲的詩:“如磐遙夜擁重樓,剪柳春風導九秋,湘瑟凝塵清怨絕,可憐無女耀高丘。”這首詩后來曾被魯迅多次題送,其中有一幅,便是郁達夫受杭州好友周陶軒之托專程從杭州趕到上海請魯迅題字時所書。

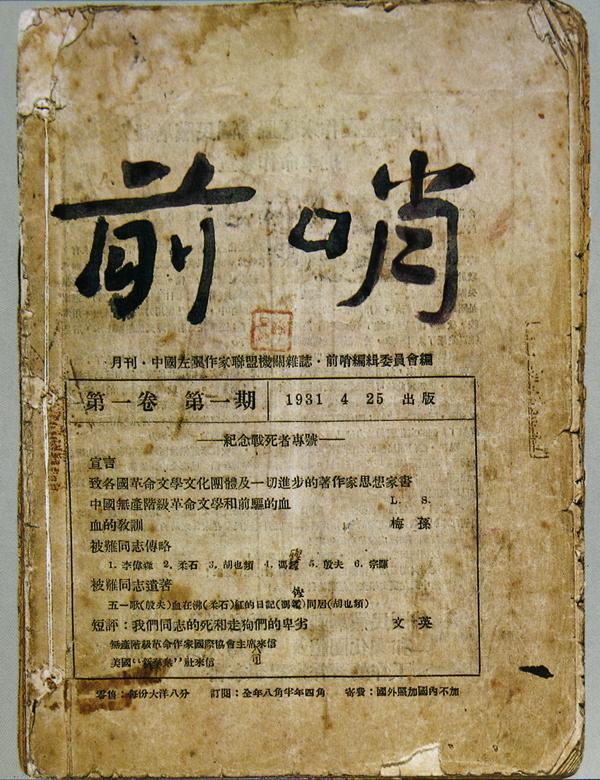

(“前哨”兩字由魯迅題寫后再到刻字店刻成圖章,一本一本印在刊頭的空白處) “郁達夫生性不拘小節(jié),他卻十分敬重魯迅,魯迅也欣賞這位才華橫溢的青年。杭州人周陶軒藏有一些咸豐、同治年間皇宮內出產的貢墨,但他卻不識翰墨。周與黃萍蓀是表兄弟,周家經濟狀況比較寬裕,喜歡結交文人,郁達夫就是其中一位。平時周、黃和郁達夫都生性嗜酒,郁常去周家飲酒。有一次,三人在飲酒時郁達夫向周索要貢墨。周提出一個條件,要郁達夫向魯迅索字相交換,并當場交郁宣紙兩張。那時黃萍蓀也借機提出請郁向魯迅求字。于是,便有了這幅《悼丁君》詩軸。”樂融說。

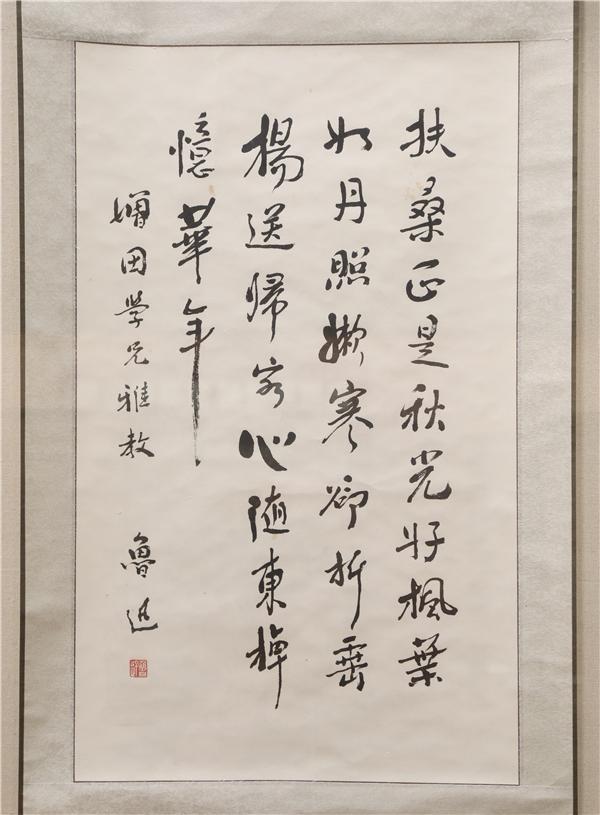

(《悼楊銓》 復制品 1933年6月18日楊銓被國民政府特務組織暗殺于上海,6月20日在萬國殯儀館大殮,魯迅毅然前往。送殯歸來,魯迅便寫下此詩) 1933年9月21日,魯迅致函友人曹聚仁,要在他編的《濤聲》雜志上發(fā)表《悼丁君》。魯迅書寫舊體詩,大都用來贈送友人,而主動交報刊要求發(fā)表的,唯獨這一首。9月30日,《悼丁君》發(fā)表于《濤聲》周刊第2卷第38期。發(fā)表的詩稿上作了三處改動:“遙夜”改“夜氣”,“擁”改“壓”,“湘”改“瑤”。 兩代作家心靈的共振 1936年,丁玲和黨組織取得聯系,在黨組織的營救下,得以離開南京。同年7月,她被綁架后第一次秘密到達上海,通過張?zhí)煲淼冉愚D組織關系時,要求拜見魯迅,但魯迅正在病中,需要安靜和休息,馮雪峰便勸她不要去。9月18日,丁玲最后擺脫樊籬,取道上海往西安去陜北時,魯迅已病危,因而更不可能前去探望。10月20日,當丁玲離開西安前夕,傳來了魯迅溘然長逝的噩耗,悲痛難已,以魯迅《悼丁君》詩中的最后三字“耀高丘”為署名給許廣平發(fā)去了一首唁函: “無限的難過洶涌在我的心頭。我兩次到上海,均萬分想同他見一次,但因為環(huán)境的不許可,只能令我懸想他的病軀和他扶病力作的不屈精神!現在傳來的噩耗……這哀慟是屬于我們大眾的。我們只有拼命努力來紀念世界上這一顆隕落了的巨星,是中國最光榮的一顆巨星!” 這是對魯迅的敬獻與哀悼,更是丁玲一生的遺恨。 “從魯迅的《悼丁君》到丁玲的‘耀高丘’唁函,從一個側面表現魯迅對丁玲的欣賞和惋惜以及丁玲對魯迅的崇敬,魯迅一生對年輕作家所作的悼念七絕詩并主動要求發(fā)表的恐怕僅此一首,這是兩代偉大作家心靈的共振、心聲的呼應。”樂融感慨道。 一代藏家畢生的心愿 上海魯迅紀念館的珍藏中,有多幅魯迅的詩稿。

(前哨——魯迅居上海時期手稿展) “魯迅一生中有七十幾幅詩稿寫下相贈給諸位朋友,有錄入唐詩宋詞的,也有自己創(chuàng)作的有感而發(fā),呈現多種風格的書法形態(tài)。我理解這是由于他從小就養(yǎng)成抄書習慣,后來又師從章太炎,并抄過許多古碑。在長期大量的抄寫和學習中吸收前人各種書體的意蘊,既有沉穩(wěn)、緊致、規(guī)整的一面,又有飄逸、從容、圓潤的灑脫,形成自己獨特的書法形態(tài),受到許多人的喜愛。這件《悼丁君》高65厘米,寬40厘米,在曹漫之家中曾得到許多書畫家的贊賞,著名書法家沈尹默認為,這幅字比‘運交華蓋欲何求’一詩寫得更好。‘揮灑自如,不拘塵俗之氣’屬于上乘之作。”樂融介紹。

(魯迅錄李賀《綠章封事》贈徐訏,寫于1935年)

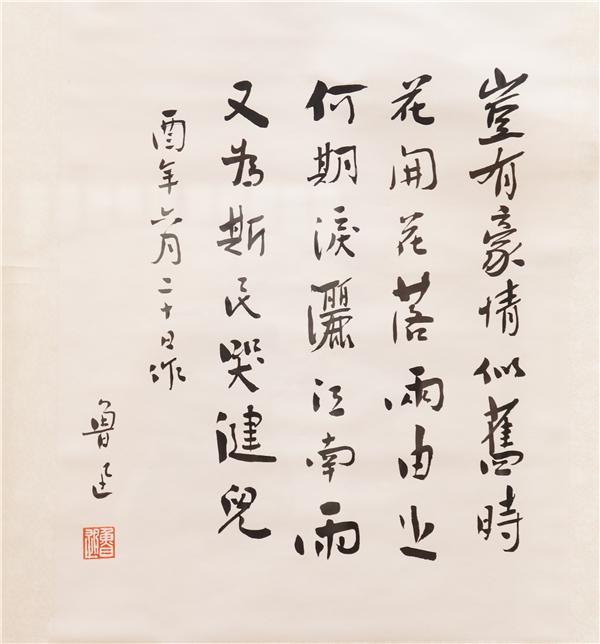

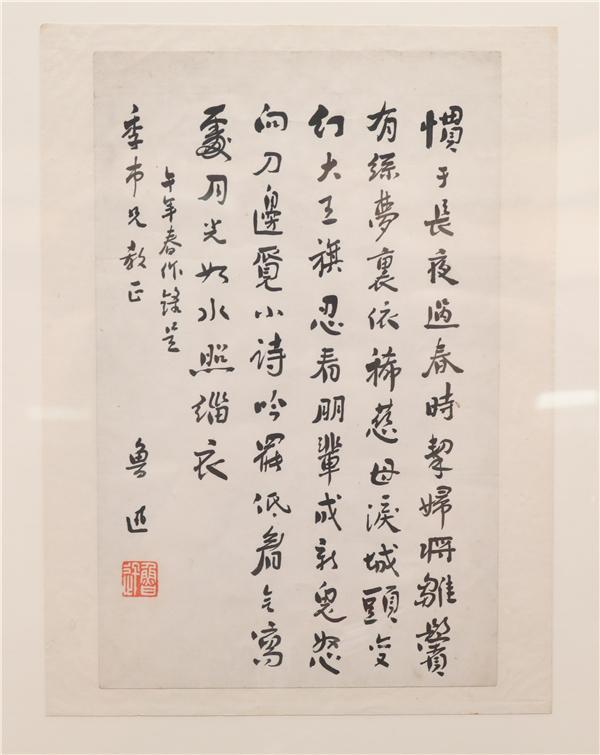

(《無題》1931年2月7日柔石等5位左翼作家被秘密殺害,魯迅得知這個噩耗后于悲憤中寫下這首詩) 魯迅的這首《悼丁君》,有寫在《魯迅日記》中的一篇(隨日記)一起被北京魯迅博物館收藏的,其他還有刊登在曹聚仁編輯的《濤聲》和聶甘弩編輯的《熱風》上的手跡(系同一件),以及贈陶軒的手跡,當時后兩件,卻不知所終。上世紀70年代末,上海魯迅紀念館從原上海市文化局副局長方行同志處獲悉,《悼丁君》上有“贈陶軒”的那件,被曾任山東人民抗日救國軍第三軍政治部主任、膠東北海區(qū)保安司令員、膠東區(qū)支前司令員的曹漫之同志收藏,于是開啟了上海魯迅紀念館幾代人征集工作的接力賽。 樂融回憶,曹漫之先生曾很高興地講述過其收藏魯迅《悼丁君》墨跡的具體經過。魯迅《悼丁君》詩稿原先由杭州書畫社即西泠印社收購進來,沒有裝裱過。1962年曹漫之在杭州養(yǎng)病,帶去了明朝徐文長的一幅字。這幅字有一丈二尺高,我國僅這一份。字寫得很大,錄了四句唐詩。徐文長的這幅字,是曹漫之用八張古代國畫換來的。曹漫之曾回憶:“當時,要給毛主席布置房間,因為毛主席喜歡徐文長的字,相關負責人就商量向我交換。我看后挑了一幅魯迅《悼丁君》詩,其他字畫都不喜歡。但對方感到只挑一張,分量太輕,我說不要了。后來我把魯迅這首詩裱了起來。”

(《送增田涉君歸國》(復制品) 魯迅于1931年12月2日書贈日本學者增田涉) 曹漫之同志年輕時就崇拜、熱愛魯迅,自己曾說是在魯迅直接影響下走上革命道路的,與同鄉(xiāng)好友谷牧同志一起組織魯迅讀書會,抗日時期在膠東創(chuàng)辦過多所魯迅中學與魯迅小學,抗戰(zhàn)勝利后他所領導的中共地下貿易行——和豐行,還資助許廣平出版《魯迅書簡》。 曹漫之去世后,上海魯迅紀念館差點因《悼丁君》被人送入拍賣行而失之交臂。魯迅書法一旦進入拍賣市場,就成了商品流通,很難再回到大眾的眼中。2011年5月,這件珍貴的魯迅詩稿由曹漫之夫人蔡志勇捐贈給上海魯迅紀念館。 (8月24日至11月24日,“前哨——魯迅居上海時期手稿展”在上海魯迅紀念館對外展出。) 《悼丁君》 1933年丁玲被捕,魯迅在聽聞丁玲被國民黨殺害的傳言后,在日記里寫下:“如磐遙夜擁重樓,剪柳春風導九秋,湘瑟凝塵清怨絕,可憐無女耀高丘。”

(《悼楊銓》 復制品 1933年6月18日楊銓被國民政府特務組織暗殺于上海,6月20日在萬國殯儀館大殮,魯迅毅然前往。送殯歸來,魯迅便寫下此詩) 詩作曾被魯迅多次題送,這幅被著名書法家沈尹默稱為“魯迅最好的書法作品”詩軸《悼丁君》,是郁達夫受杭州好友周陶軒之托請魯迅題字時所書。 |

相關閱讀: