福建省加強文物保護和活化利用取得明顯成效

| 2020-08-10 17:55:20??來源:福建省文化和旅游廳 責任編輯:陳靜 我來說兩句 |

分享到:

|

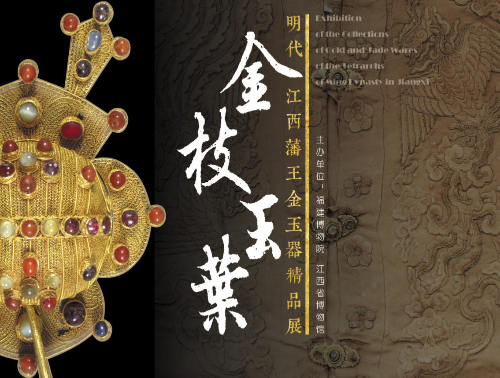

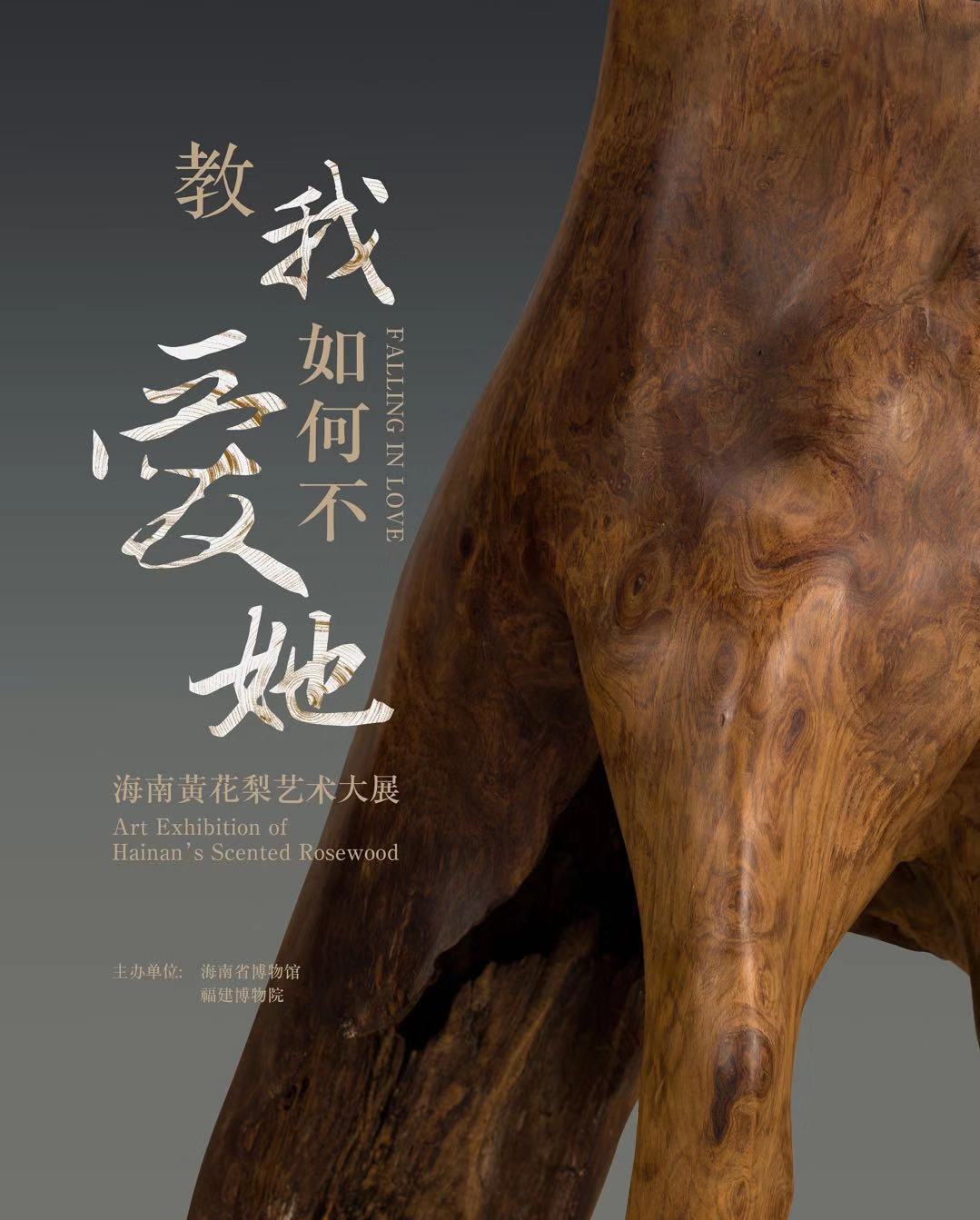

近年來,福建全省文物系統認真貫徹落實福建省委省政府關于文物工作的決策部署,主動作為,積極工作,穩步推進各項工作取得明顯成效。 文物保護基礎工作不斷夯實。新增全國重點文物保護單位33處(其中擴展1處),完成了第六至第七批全國重點文物保護單位檔案建立、第四至第七批全國重點文物保護單位保護范圍劃定,全部國保、省保建設控制地帶劃定,省政府核定公布了第九批省級文物保護單位252處。完成了福建省第一次全國可移動文物普查工作,開展了革命文物、涉臺文物、“海絲”文物、“萬里茶道”文物等專題調查,以及平潭、漳州、泉州海域等系列考古學專題調查,新發現重要水下文化遺產5處,確認沉船和遺物點近50處。完善文物保護政策條例,修改《福建省文物保護管理條例》,頒布施行《福建省歷史文化名城名鎮名村和傳統村落保護條例》《福建省人民政府關于進一步加強文物工作的實施意見》《福建省文物維修保護和文物征集專項資金管理辦法》《福建省世界文化遺產保護專項資金管理辦法》《福建省關于加強文物保護利用改革的實施方案》等15件全省性的政策、文件,為文物事業提供制度保障。 世界文化遺產工作不斷出彩。積極申報世界文化遺產并取得突出成績。“泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心”確定為我國2020年申報世界文化遺產唯一項目;海上絲綢之路、閩浙木拱廊橋、萬里茶道、三坊七巷等項目申遺前期工作有序開展,萬里茶道成功列入《中國世界文化遺產預備名單》;全面實施武夷山、福建土樓等世界文化遺產保護工程,編制印發《福建土樓修繕和保養維護技術導則》;持續推進世界文化遺產法制保障,先后出臺《廈門經濟特區鼓浪嶼世界文化遺產保護條例》《福建省“古泉州(刺桐)史跡遺址”文化遺產保護管理辦法》等法規規章。 重點文物保護工程不斷推進。實施革命文物保護工程,古田會議舊址群等重要革命舊址得到保護。出臺《福建省革命文物保護利用工程實施方案》,全省45個縣區(不重復)納入中央《革命文物保護利用片區分縣名單(第一批)》原中央蘇區片區、海陸豐片區、閩浙贛片區分縣名單。實施傳統村落保護工程。編制了《福建省歷史文化名鎮名村保護與整治導則》《福建省歷史文化名鎮名村保護與發展規劃(2014—2030)》。全面實施國保省報集中成片傳統村落整體保護利用項目,啟動實施了8個國保集中成片傳統村落、15個省保集中成片傳統村落文物保護和環境整治,10個傳統村落文物展示利用項目。實施考古和大遺址保護工程。萬壽巖遺址、城村漢城遺址、德化窯、南山遺址列入國家文物局“十三五大遺址保護規劃”,永春苦寨坑窯址考古入選2016年度全國十大考古新發現,明溪南山遺址考古獲得中國社會科學院六大考古發現。萬壽巖國家考古遺址公園入選第三批國家考古遺址公園名單。確定曇石山考古遺址公園等8個公園為首批省級考古遺址公園,奇和洞考古遺址公園等兩個公園為立項公園。 博物館建設水平不斷提高。加強公共服務能力建設。新增國有博物館7家,非國有博物館17家。新增國家一級博物館1家,國家二級博物館5家,國家三級博物館7家。近五年累計舉辦各種展覽活動4000多場,參觀人數達1.3億多。出臺了《福建省文化廳關于進一步促進福建省非國有博物館發展的實施意見》《福建省非國有博物館以獎代補資金管理暫行辦法》。安排非國有博物館補助經費300萬元,并列入省級財政年度部門預算。在第九屆“牽手歷史——中國博物館十佳志愿者之星”推介活動中,福建博物院“文物在我身邊——福建文博進校園進社區“雙百”活動”獲得優秀志愿服務項目;“八閩軍旗紅——福建省紀念建軍90周年暨喜迎十九大革命文物聯展”榮獲國家文物局公布推介的“紀念建軍90周年、抗戰爆發80周年”全國十大主題展覽;“華僑旗幟 民族光輝——百國百僑百物展”榮獲第16屆全國博物館十大陳列展覽精品獎;“革命先驅遺書展”和“閩西革命文物背后的故事精品展”分別獲得國家文物局2019年度“核心價值觀主題展覽”重點推介項目。 物安全工作不斷強化。出臺《福建省人民政府辦公廳關于進一步加強文物安全工作的若干措施》,下發《福建省文物古建筑消防安全管理規定》《文物建筑單位消防安全“四個能力”建設指南(試行)》《福建省文物局關于文物督察約談辦法》等文件。實施40余處全國重點文物保護單位“三防”工程建設。啟動建設覆蓋省級以上文物保護單位文物安全監管平臺和世界文化遺產地的監測系統。每年開展文物安全消防專項檢查工作,共實施了安防工程129個項目(其中國保單位62個,省保單位56個,博物館及其他11個)。加大對文物犯罪的打擊和懲治力度,2016-2019年破獲文物案件9起;文物行政執法34起;福州鼓樓區文物行政執法案例入選國家文物局“2017年文物行政執法指導性案例”,泉州惠安縣文物行政執法案例入選國家文物局“2019年文物行政執法指導性案例”。 文物活化利用不斷深化。持續開展“文博進校園進社區進基層”等“三進”服務活動,開展各類文物展覽、社會教育活動,較好地發揮文物社會教育作用。積極開展對外交流合作。福建博物院“絲路帆遠——中國海上絲綢之路文物精品圖片展”、泉州海交館“碧海絲路 東方之舟”等海絲主題展覽赴海絲國家、美國聯合國總部等地展出;中國閩臺緣博物館“指掌春秋——閩臺木偶藝術展”、中國船政文化博物館“深層脈動——船政文化對臺灣近現代文化的影響”“沈葆楨專題展”,客家族譜博物館“客家族譜緣”等展覽赴臺交流展出;加強館際合作交流,打造故宮鼓浪嶼外國文物館,在故宮舉辦嚴復主題展。舉辦“海峽兩岸大學生文創藝術設計大賽”,加強兩岸文創工作交流。利用藏品所蘊含的傳統文化底蘊,開發文創產品,滿足民眾多層次多方位的文化需求。充分利用紅色文化資源,組織拍攝閩西紅色文化系列微視頻并成為中華文物全媒體傳播精品(新媒體)入圍項目。 社會力量參與文物保護力量不斷加強。“十三五”期間,印發《福建省鼓勵社會力量參與文物保護利用實施意見》《福建省文物建筑認養管理規定》,建立健全全社會參與文物保護利用的新機制,逐步形成“政府主導、社會參與、成果共享”的文物保護利用新格局。開展“社會力量參與文物保護利用”“加強城鄉建設中文物保護”“加強文物保護利用和文化遺產保護傳承”等課題調研,積極鼓勵社會力量參與文物保護利用。開展“中國文物安全志愿者行動”福建省試點活動,成立了8支文物安全志愿服務隊伍。廈門市思明區首創“文物守護認領”模式,組建文物保護志愿服務總隊,推出“文物保護+”活動。三明永安“互聯網+文物安全志愿服務”APP,創新社會力量參與文物保護模式。 |

相關閱讀: