聽說絲路是用音樂鋪成的,那些年遠道而來的樂器,現在……

| 2020-08-05 10:10:00??來源:福建博物院微信號 責任編輯:陳靜 我來說兩句 |

分享到:

|

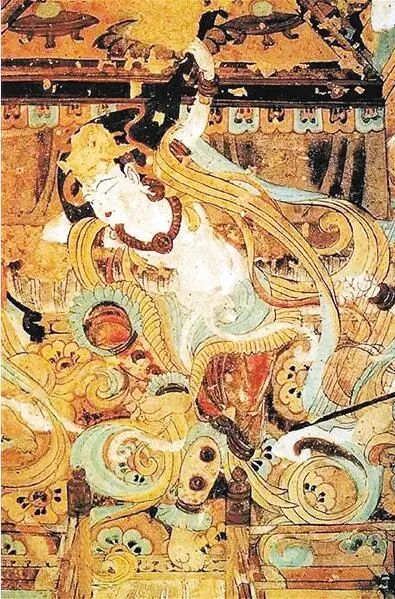

在數千年的絲綢之路歷史中,作為貫穿始終的交流媒介,藝術扮演了重要角色。各地的音樂、繪畫、舞蹈等藝術形式在絲綢之路上,以特殊的言說方式,表達人類命運共同體意識和民心相通的理念。 也許,一個琵琶的旅途比你想象的更加遙遠,一支舞蹈的動作比你感受的更加復雜,一幅畫中的色彩比你看到的更加絢麗。讓我們一起尋找這些藝術背后的歷史故事吧。

(敦煌壁畫上的反彈琵琶) 在中原與西域長期的文化交流過程中,不少外族樂器通過絲綢之路流入內地,如篳篥、箜篌、羯鼓、五弦、腰鼓、琵琶等,其中琵琶、羯鼓 在唐代音樂中占有重要地位。

(敦煌壁畫上的樂隊演奏) 01篳篥

公元383年,前秦將領呂光出征西域,帶回一個龜茲樂隊,“篳篥[bì lì]”這件樂器就此傳入中原。篳篥的音色或高亢清脆,或哀婉悲涼,質感鮮明,在法曲等演奏中常為領奏器樂,深受人們喜愛。 到了唐代,篳篥十分盛行,成為唐代宮廷十部樂中的主要樂器。當時還有許多著名的篳篥演奏家,如安萬善、李龜年等。杜甫的著名詩篇《江南逢李龜年》中,就寫道: “岐王宅里尋常見,崔九堂前幾度聞。正是江南好風景,落花時節又逢君。” 篳篥沿著絲路來到了福建,成為了福建莆仙戲的主力吹奏樂曲。莆仙戲是我國最古老的劇種之一,源于唐,成于宋,盛于明清,被譽為宋元南戲的“活化石”。明朝莆田文人姚旅在《露書》卷八《風篇》中記載了莆仙戲使用的特殊樂器笛管:“以葭蘆為之。莆中謂之蘆笛。然亦莆中多此,豈余所見未廣耶?”這個笛管就是傳自古代的樂器篳篥。

(莆仙戲表演) 02琵琶

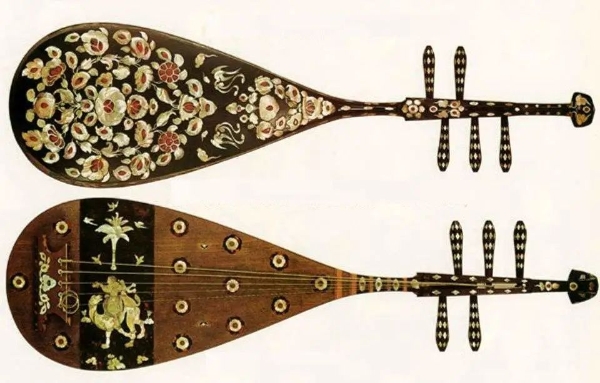

琵琶作為我國傳統樂器,在魏晉時期已非常流行,至今依然被人們所熟知與喜愛。東漢劉熙在《釋名》中對其有簡明的介紹:“枇杷本出于胡中,馬上所鼓也。推手前曰枇,引手卻曰杷,象其鼓時,因以為名也。” 唐代之前,人們普遍認為琵琶是由西域傳入內地的少數民族樂器,西域琵琶傳入時采用撥子彈奏,為四弦四柱,后來經過漢族音樂家的改良,其柱數加多,音域變寬,采用手彈的方式,音樂表現力更為豐富,成為唐代歌舞伎表演中最重要的樂器,多用于表達悲壯的情感。琵琶自身的發展變化過程說明了中原、西域兩種音樂文化相結合的歷史事實。

(現藏于日本奈良正倉院中的螺鈿紫檀五弦琵琶) 03羯鼓

羯鼓是唐代使用頗為頻繁的一種西域打擊樂器,它伴隨著中原與西域的文化交流,通過絲綢之路傳入內地,在西域音樂和隋唐燕樂中占有重要地位。 唐代南卓《羯鼓錄》中記載羯鼓的形制“如漆桶,下以小牙床承之,擊用兩杖”因此也被稱為“兩杖鼓”。羯鼓的音色“焦殺鳴烈,尤宜急曲促破,作戰杖連碎之聲;又宜高樓曉影,明月清風,破空透遠,特異眾樂。” 由于羯鼓與眾不同的音色特點,受到唐玄宗李隆基的偏愛。唐玄宗不僅親自擊奏羯鼓與樂隊共同演奏,還創作了不少用羯鼓獨奏的作品,《雨淋鈴》就是其中的代表之作,崔道融在《羯鼓詩》中言道:“華清宮里打撩聲,供奉絲簧束手聽。寂寞鑾輿斜谷里,是誰翻得《雨淋鈴》。”可見羯鼓以其富于穿透力的音調和較高的演奏技巧,受到唐代人的廣泛青睞。

(電影畫面唐玄宗演奏羯鼓) 04嗩吶

嗩吶是中國各族人民使用頗廣的樂器之一。它在公元3世紀,由波斯、阿拉伯一帶傳入中國。西晉時期,新疆拜城克孜爾石窟第38窟中的伎樂壁畫已有吹奏嗩吶形象,它曾譯作“鎖吶”“銷吶”“蘇爾奈”“鎖奈”“唆哪”等名。 在金、元時期,嗩吶傳到中國中原地區。明代的古籍中始有嗩吶的記載,武將戚繼光曾把嗩吶用于軍樂之中,在他《紀效新書·武備志》中說:“凡掌號笛,即是吹嗩吶。”明代后期,嗩吶已在戲曲音樂中占有重要地位,用以伴奏唱腔、吹奏過場曲牌。而在以戲曲音樂為基礎的民間器樂中,嗩吶也成為離不開的樂器。到了清代,嗩吶稱為“蘇爾奈”,被編進宮廷的《回部樂》中。

(電影《百鳥朝鳳》劇照) 05橫笛

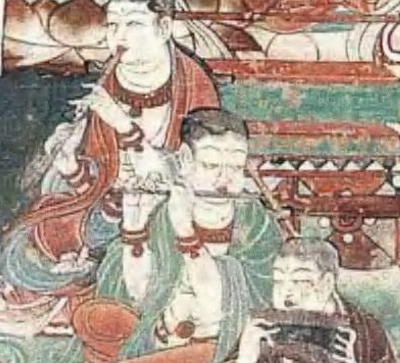

(榆林窟壁畫中的橫笛吹奏伎樂) 笛子在漢代前多指豎吹笛,秦漢以來,笛已成為豎吹的簫和橫吹的笛的共同名稱,并延續了很長時期。漢武帝時,張騫通西域后傳入。橫笛,亦稱“橫吹”。它在漢代的鼓吹樂中占有相當重要的地位。 隋唐時期鼓吹樂的“大橫吹部”和“小橫吹部”均用橫吹笛。在供人欣賞、娛樂的隋唐“燕樂”樂種中,橫吹笛廣泛活躍于樂隊里,在敦煌隋代壁畫和唐伎樂人圖上,也能看到橫吹笛的演奏。

(電影劇照 唐代吹橫笛的女子) 在過去漫長的歲月里,我國人民通過絲綢之路,和許多國家的人民在音樂文化領域里建立了密切的關系,互相取長補短,從而豐富了各自的音樂內容,提高了各自的音樂藝術。看完了本期推文 你是否有了拍攝視頻的靈感?福建博物院于6月至9月期間與福建省廣播影視集團合作開展“尋找絲路印記”微視頻拍攝大賽視頻達人們 快來參賽!一件作品,了解歷史的瞬間一個瞬間,留下歷史的印記 無論您是vlog記錄愛好者還是視頻制作達人只要您熱愛歷史只要您了解福建絲路文化歡迎您與我們一起尋找絲路印記我們在這里等一段美好的故事~

以“尋找絲路印記”為主題,可以由城市遺跡,如古橋、寺廟、建筑、港口的變遷等進行發掘,也可以從日常生活,如身邊的人、事、物、美食、情感等不同角度入手,或是從福建博物院的展覽、藏品中選取相關元素,拍攝制作微視頻作品參賽,展示絲綢之路的文化內涵、歷史風貌以及對我們生活的影響。

以單位或個人形式參賽,一份作品只能報送一種參賽形式。單位參賽作品最短為30秒,最長不超過5分鐘。個人參賽作品最短為15秒,最長不超過3分鐘。

1980X1280高清視頻,Mp4、mpeg、mov格式均可。

2020年6月—9月

參賽視頻發送至3397231570@qq.com。需注明作者姓名、聯系方式及參賽形式。

福建博物院、福建省廣播影視集團將為優秀組織和個人作品提供證書、文創紀念品。 優秀作品將在福建省廣播影視集團海博TV、福建博物院展播。

本次視頻征集活動將在2020年10月評出各獎項,并通過福建博物院、福建省廣播影視集團的微信公眾號、微博等平臺對外公布。

1.本期活動征集的作品將在福建博物院、福建省廣播影視集團的各媒體平臺發布、播放,并標注投稿作者姓名(網名)。 2.參與活動即視為確認主辦方擁有本活動的最終解釋權及投稿作品的信息網絡傳播權。 歡迎大家來投稿!

|

相關閱讀:

征集內容“尋找絲路印記”微視頻

征集內容“尋找絲路印記”微視頻