網上展覽│絲路帆遠——“海上絲綢之路”文物精品七省聯展

| 2020-02-26 17:53:40??來源:福建博物院 責任編輯:陳靜 我來說兩句 |

分享到:

|

中華民族偉大的航海足跡,淵源悠久。早在新石器時代,東南沿海的先民們就使用簡單的航海工具,以堅韌的意志和開闊的胸襟不斷探索未知領域,開辟著最早的海上航路。漢武帝拓展八方之交流,在徐聞、合浦等地發舶遠洋、通使互貿,也使中國作為東方大國的魅力更彰顯于世界舞臺。歷經兩晉隋唐的發展,至宋元時期海外貿易達到鼎盛,廣州、泉州、明州等國際性大港見證著當時帆檣鱗集的盛景。明初,鄭和下西洋創造了帆船時代航海的空前壯舉。此后,隨著風起云涌的時代變遷,東西方文明不斷交流與碰撞,中華民族開創的古代海上絲綢之路漸入尾聲,新的全球化貿易體系開始形成并預示著新的機遇與挑戰。 海上絲綢之路是古代東西方通過海路,以商貿為依托,承載文化、藝術交流的和平之路。它以其深遠的意義、廣博的內涵,對世界文明的進程產生了巨大推動和影響。近年來水下考古不斷拓展,則為我們還原了海上絲路的千年風貌。本次展覽薈萃沿海七省重要海絲遺存,不但折射出中國歷代的流光風韻,再現波瀾壯闊、橫跨萬里的航海圖景,也在今天全球化視野下,進一步探索了古代東西方貿易和文化交流的深刻意義。 第一單元 艱涉鯨波 探索遠洋(遠古-秦漢三國時期) 海上絲綢之路源于我國廣大沿海地區歷經數千年面向海洋的不斷探索,古老先民們逐步認識泅渡和航海的規律,為早期航路的開辟和延伸打下了基礎。秦漢之際,中央政府越來越重視海洋疆土的管理。漢武帝通使“鑿空”西域、又發舶于南海,初步形成通過陸上及海上絲綢之路與國際交流的宏偉構架。

“廣陵王璽”金印 東漢(25-220年) 邊長2.3厘米,厚0.9厘米,通高2.1厘米,重123克。 南京博物院收藏 金質,正方形,上置龜鈕,邊長2.3、厚0.9、通高2.1厘米,重123克,陰刻篆文“廣陵王璽”四字,為東漢光武帝劉秀第九子廣陵王劉荊的佩印。1784年日本福岡志賀島發現一枚方形金印,上綴蛇鈕,陰刻篆文“漢委奴國王”。兩者在尺寸、重量、花紋、雕法和字體上均如出一轍,且前后只相差一年。該璽的發現也成為中日兩國交往的最早實物證據之一。

西漢(前206-8年) 通高15、口徑9、腹徑11.8、足徑6.8厘米 1980年齊王墓五號陪葬坑出土 淄博市博物館收藏 頂飾一環鈕,周圍透雕盤龍兩條,首尾銜接,龍身蜷曲盤繞。子母口,腹部微凸一周帶紋,飾一對鋪首銜環。底部刻“左重

弦紋玻璃杯 西漢(前206—8年) 高5、口徑7.3厘米。 1987年合浦文昌塔70號墓出土。 廣西壯族自治區博物館收藏

甌窯青瓷堆塑谷倉罐 三國(220-280年) 通高42.3厘米。 浙江省博物館收藏 罐頂堆塑五聯小罐,底與大罐相通。肩部四面堆塑雜耍、吹奏、騎馬、跪拜等姿態的胡人;間塑有鳥、雞、狗、彈涂魚等動物。釉色青黃,露胎處呈紅褐色。 第二單元——港埠漸隆 海路綿延(兩晉-唐、五代時期) 經過兩晉南北朝時期的發展,至唐、五代,通往日本、朝鮮的北方航線及通往西亞、南亞、東非等地的西行航線均獲得了更大發展,其表現為依托海岸線前行的曲折航線減少,更加便捷的直航增多。廣州、明州(今寧波)、揚州、交州(今屬越南)等諸多國際性大港交相輝映的盛況開始形成,海上絲綢之路的重要性日益與陸上絲綢之路并駕齊驅。

波斯孔雀綠釉陶瓶 五代(907-960年) 高74.5、口徑15、腹徑42、底徑17厘米。 福州五代閩國劉華墓出土 福建博物院收藏 斂口,豐肩,長腹漸收,平底而沿外突。頸肩間附四個環耳。肩腹部堆塑四道粗繩狀紋。陶胎質較疏松,呈橙紅色。通體施藍綠釉,釉色晶瑩。該器為波斯類型陶瓶,由海上絲綢之路傳入。

蟬冠菩薩造像 東魏(534-550年) 通高120.5厘米 1976年3月山東博興縣龍華寺遺址出土 山東博物館收藏

長沙窯青釉褐彩貼花執壺 唐(618-907年) 高21.5,口徑9,腹徑14.5,底徑15.7厘米。 1980年6月溫州市龍灣區狀元鎮狀一村唐墓出土. 溫州博物館收藏 該壺腹部采用模印貼花裝飾。流下飾仿木結構翹檐方形寶塔。兩系下各飾一戴冠跳舞胡人。貼花及置柄處均施大塊褐彩斑。胎堅硬,呈灰白色。通體施青黃色釉,釉面開細碎紋片。

銅鎏金閩王延翰獅子爐 五代(907-960年) 通高40.1、口徑21、獅高11.3厘米。 福建博物院收藏 爐為蹲獅鈕,平唇外折,邊沿呈五葵瓣狀,環刻楷書“弟子鹽鐵出使巡官,主福建院事,檢校尚書禮部郎中,賜紫金魚袋,王延翰奉為大王及國大人,鑄造獅子香爐壹口,捨入保福院,永充供養,天祐四年九月四日題”。直腹平底,下承五獸足,通體鎏金。 第三單元——碧海云帆 貨通萬國(宋元時期) 海上絲綢之路至宋元時期步入鼎盛。隨著全國經濟重心的南移、航海技術的突飛猛進及世界各地文明的發展進步,更多航線被開辟出來。大規模的國際性商貿活動,使得海外商品的數量與種類均空前豐富。

剔漆三層盒 南宋(1127-1279年) 通高13.9,最寬直徑10.5;蓋高2.8,首層外壁高3.7,中層外壁高3.8,底層外壁高3.6 福州北郊茶園山宋墓出土 福州市博物館收藏

北宋越窯青瓷執壺 上虞市前湖村羅魚山出土 上虞博物館收藏

元基督教擋垛石 元(1271-1368年) 長74,寬30,厚10.5 泉州海外交通史博物館收藏 輝綠巖質地,碑左右兩側各有一間柱,碑面浮雕兩天使,頭上各戴一頂三尖冠,耳穿垂環,衣袖寬大,雙手捧一圣物,圣物上有蓮花十字架。

建窯黑釉黃兔毫盞 宋(960-1279年) 高6、口徑12.2、足徑4厘米 福建博物院收藏 第四單元——大洋通衢 絲路涅磐(明清時期) 明代初年,鄭和下西洋的壯舉見證著中國古代航海的巔峰。十五世紀開始,以葡萄牙、西班牙等國家為主發起的“大航海時代”,使歐洲的航海及造船技術逐漸趕上并超過了東方,萬里大洋從此暢若通衢。明清之際,東西方的文化交流和貿易往來展現出新的趨勢,中國發揮重要作用的古代海上絲綢之路在輝煌之后,漸漸沒入全球化的貿易體系,歷經漫長的重待復興之路。

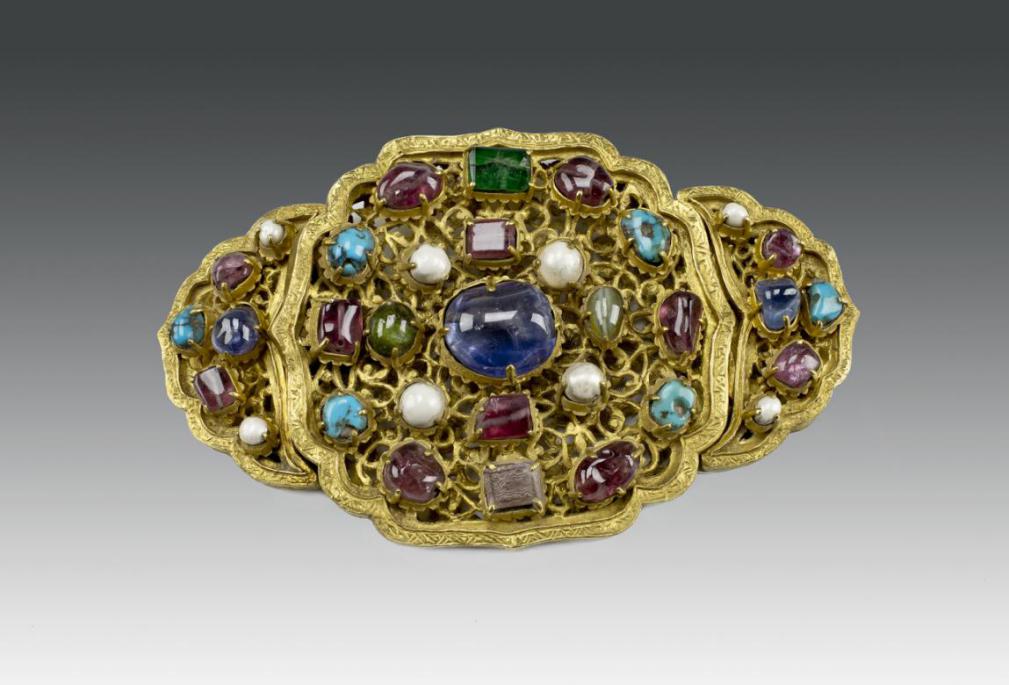

鑲寶石金帶飾 明(1368-1644年) 嵌寶石33顆、帶飾通長16.7厘米;重395克 1970年山東省鄒城市明魯荒王墓出土 山東博物館收藏 嵌寶石33顆、重395克,呈如意云頭狀,為上下夾層式,主件兩層為鏤空串枝花卉,兩側活件上層為鏤空串枝花卉,下層為金板。明魯荒王為朱元璋第十子,年少就藩于山東兗州。

德化窯堆貼梅花雙耳三足爐 明(1368-1644年) 高8.8、口徑8.4厘米 福建博物院收藏

廣彩開光人物故事圖大碗 清嘉慶(1796-1820年) 高16、口徑42、底徑22厘米 廣東省博物館收藏 碗內外口沿、腹部多開光人物故事圖裝飾,色彩華美富麗,紋飾繁密。此類大碗被稱作“punch bowl”,譯為“賓治或潘趣碗”,用來盛裝一種由酒、果汁、汽水或蘇打水調和而成并加有香料的“潘趣酒”。

青花花卉紋大將軍蓋罐 清康熙(1662-1722年) 通高62..5,高48,口徑22..2,腹圍119.3,足徑28..2 平潭“碗礁一號”沉船出水 福州市博物館收藏 展廳照片

本次《絲路帆遠》聯展是在中國博協“絲綢之路”沿線博物館專業委員會的倡議下立項,歷經2年多努力,由福建博物院牽頭組織、策劃和實施的原創大展,于2013年10月開幕。該展覽匯集福建、山東、江蘇、浙江、廣東、廣西、海南、江西、上海等45家專業博物館的精品文物300余件(套),其中一級文物約50余件。展覽榮膺2013年度全國十大精品陳列最高獎項,并在此后巡展于國內十余家博物館。與此同時,同主題的《絲路帆遠》文物圖片展也在包括聯合國總部及亞、歐、美等數十國展出,成為一個廣受好評而永不落幕的展覽。 |

相關閱讀:

三兩”、底座外緣部刻“今二斤十二兩”。

三兩”、底座外緣部刻“今二斤十二兩”。