?網(wǎng)上展覽│傳承之道——經(jīng)部類古籍善本展

| 2020-02-21 17:16:19??來源:福建博物院 責(zé)任編輯:陳靜 我來說兩句 |

分享到:

|

主辦單位:福建博物院 深圳博物館 承辦單位:積翠園藝術(shù)館 北京華協(xié)文化公司

前 言 文字,是中華文明薪火相傳的精神印記;紙張,是古老中國(guó)享譽(yù)世界的物質(zhì)創(chuàng)造。而歷代書籍,則是兩者的完美結(jié)合。它們是我們的歷史,也是我們的文明綿延數(shù)千年而繼續(xù)蓬勃向上的不滅見證。 歲月更迭,世事滄桑,能夠保存至今的古籍避過了多少戰(zhàn)火動(dòng)亂、天災(zāi)人禍,流傳殊為不易,它們所代表的價(jià)值更是難以估量。通過對(duì)古籍的研究,歷史變得更加鮮活而永垂后世。伴隨著國(guó)家經(jīng)歷民族復(fù)興的偉大歷程,讓文物“活起來”并走入人們的視野,是時(shí)代賦予我們的使命。 福建博物院和深圳博物館攜手將珍藏的古籍善本,按照經(jīng)、史、子、集四大部類分期展示,以彰顯古籍的類別區(qū)分和脈絡(luò)延續(xù)。本期呈現(xiàn)的為經(jīng)部類,以影響最大、傳播最廣的儒家著作為主。通過展示滄海一粟的珍貴古籍,追溯我們優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的淵源,以期增強(qiáng)民族自信,實(shí)現(xiàn)十九大提出的宏偉藍(lán)圖。

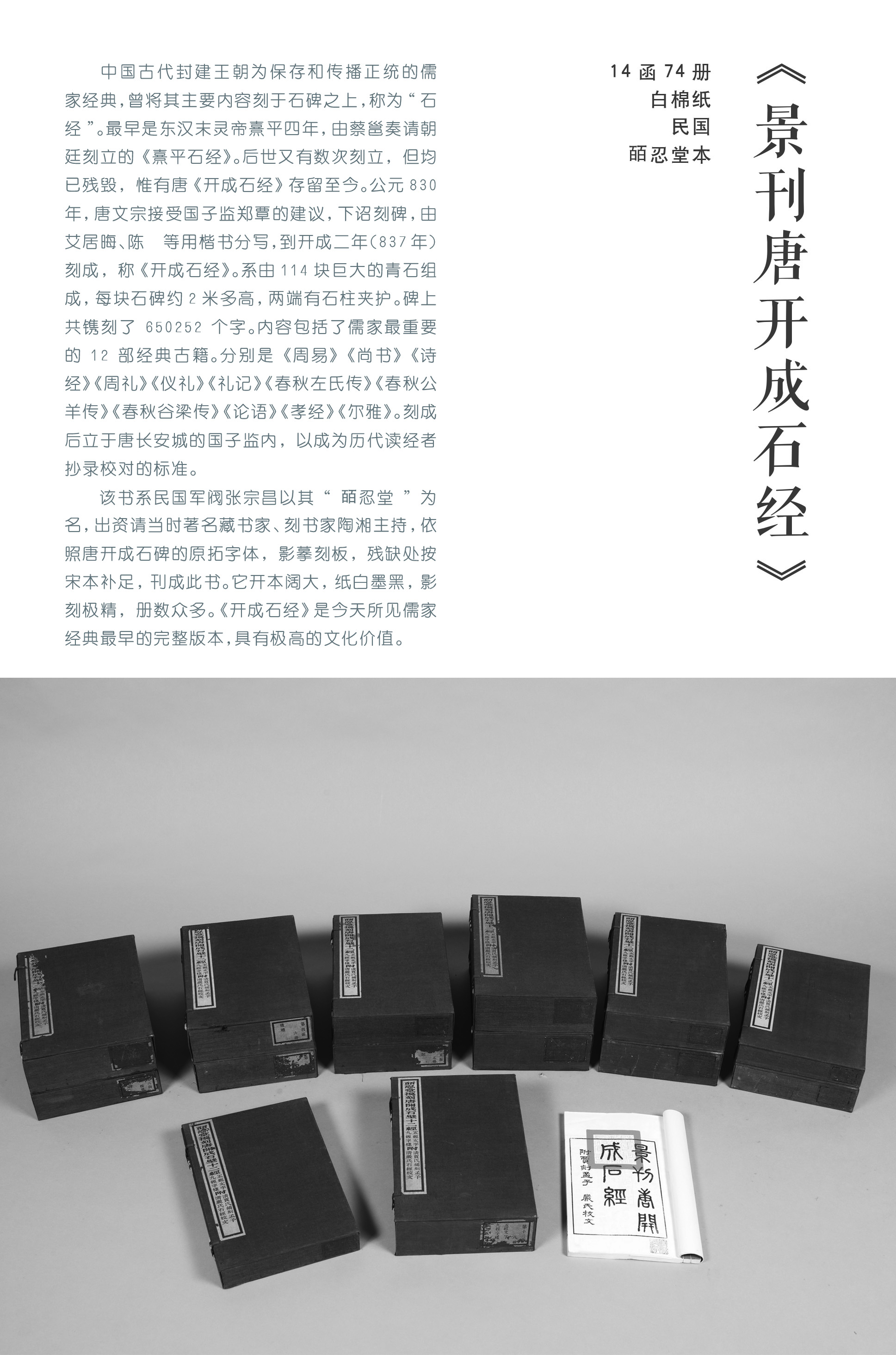

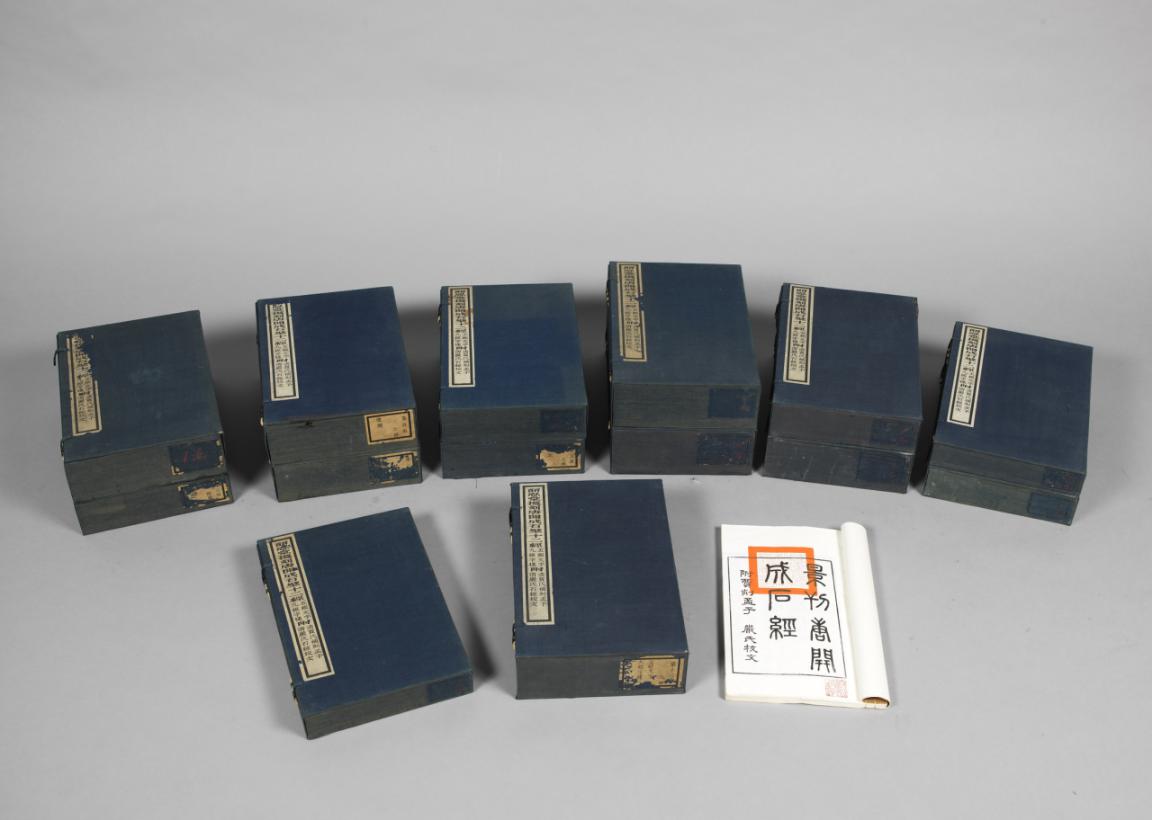

《景刊唐開成石經(jīng)》 縱34厘米,橫23厘米 14函74冊(cè) 白棉紙 民國(guó) 皕忍堂本 中國(guó)古代封建王朝為保存和傳播正統(tǒng)的儒家經(jīng)典,曾將其主要內(nèi)容刻于石碑之上,稱為“石經(jīng)”。最早是東漢末靈帝熹平四年,由蔡邕奏請(qǐng)朝廷刻立的《熹平石經(jīng)》。后世又有數(shù)次刻立,但均已殘毀,惟有唐《開成石經(jīng)》存留至今。公元830年,唐文宗接受國(guó)子監(jiān)鄭覃的建議,下詔刻碑,由艾居晦、陳玠等用楷書分寫,到開成二年(837年)刻成,稱《開成石經(jīng)》。系由114塊巨大的青石組成,每塊石碑約2米多高,兩端有石柱夾護(hù)。碑上共鐫刻了650252個(gè)字。內(nèi)容包括了儒家最重要的12部經(jīng)典古籍。分別是《周易》《尚書》《詩經(jīng)》《周禮》《儀禮》《禮記》《春秋左氏傳》《春秋公羊傳》《春秋谷梁傳》《論語》《孝經(jīng)》《爾雅》。刻成后立于唐長(zhǎng)安城的國(guó)子監(jiān)內(nèi),以成為歷代讀經(jīng)者抄錄校對(duì)的標(biāo)準(zhǔn)。 該書系民國(guó)軍閥張宗昌以其“皕忍堂”為名,出資請(qǐng)當(dāng)時(shí)著名藏書家、刻書家陶湘主持,依照唐開成石碑的原拓字體,影摹刻板,殘缺處按宋本補(bǔ)足,刊成此書。它開本闊大,紙白墨黑,影刻極精,冊(cè)數(shù)眾多。《開成石經(jīng)》是今天所見儒家經(jīng)典最早的完整版本,具有極高的文化價(jià)值。

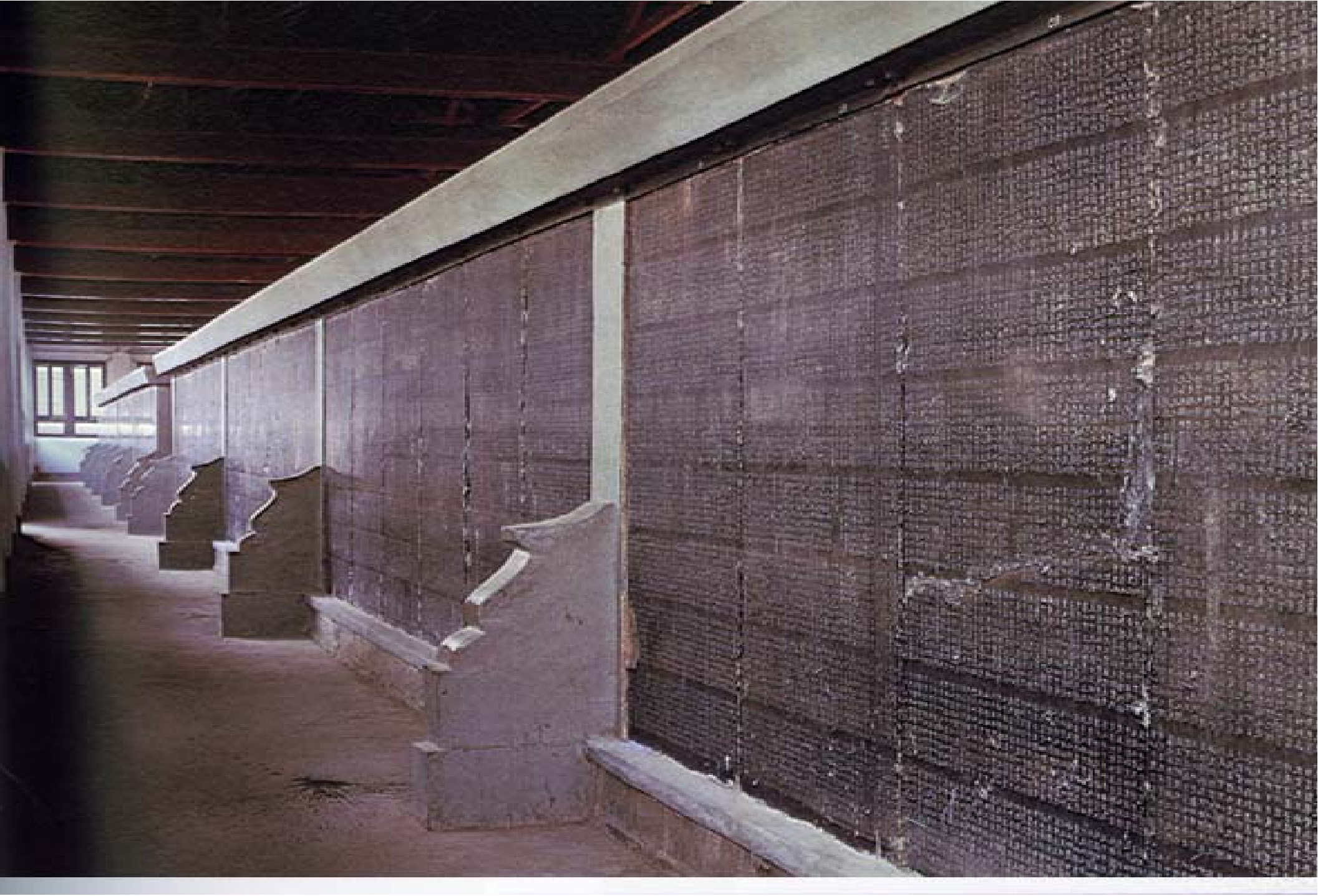

現(xiàn)存于西安碑林博物館的唐《開成石經(jīng)》

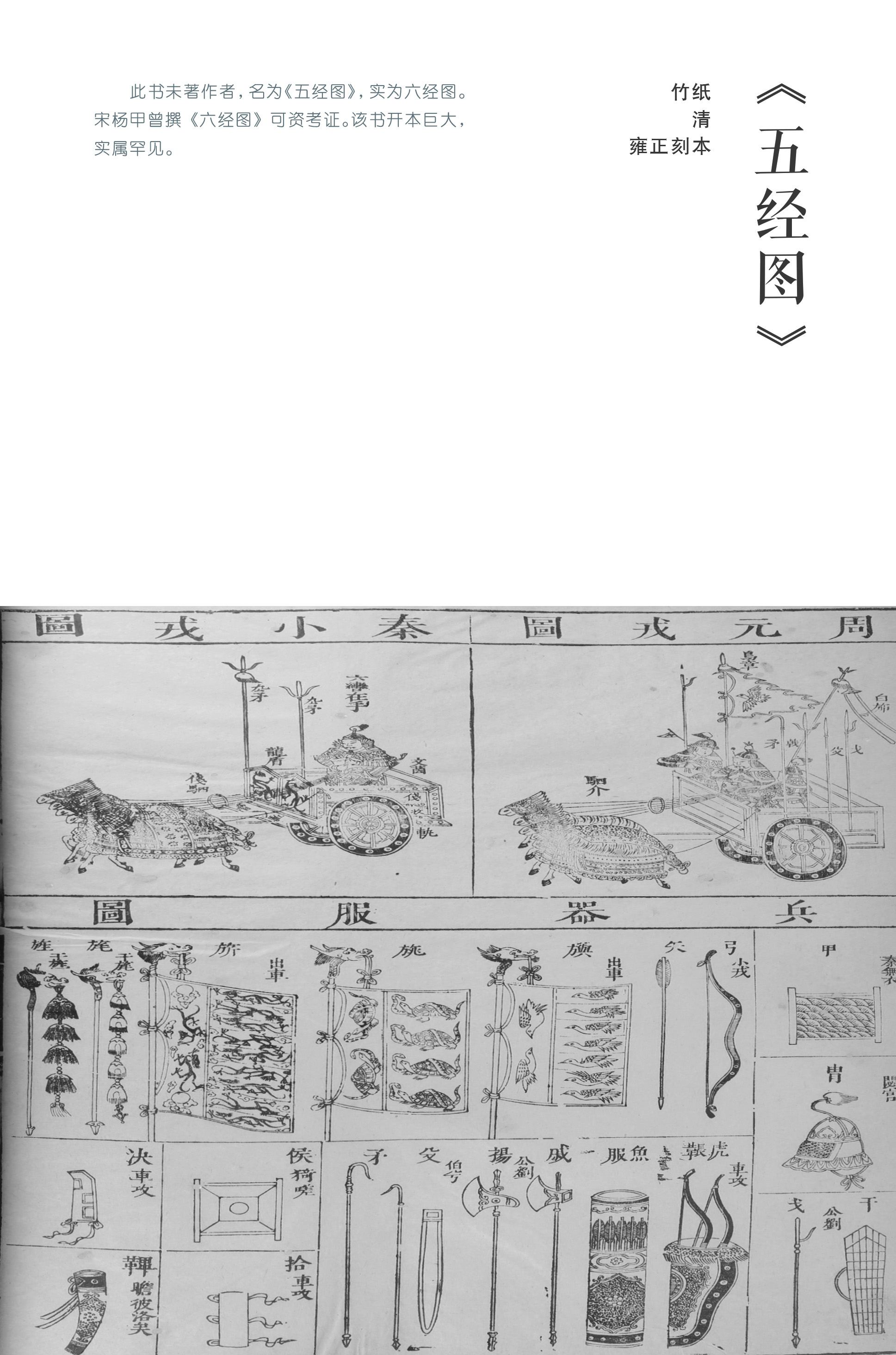

《五經(jīng)圖》 縱60厘米,橫40厘米 竹紙 清 雍正刻本 此書未著作者,名為《五經(jīng)圖》,實(shí)為六經(jīng)圖。宋楊甲曾撰《六經(jīng)圖》可資考證。該書開本巨大,實(shí)屬罕見。

《十三經(jīng)注疏》 縱28.5厘米,橫19.5厘米 16函115冊(cè) 太史連紙 清乾隆 清廷內(nèi)府本 漢代獨(dú)尊儒術(shù)后,歷代學(xué)者都對(duì)儒家經(jīng)典進(jìn)行注釋,闡發(fā)個(gè)人見解,貫通其義理,以利于后人更好理解與應(yīng)用,形成“注”“疏”等。南宋紹興年間浙東茶鹽司黃唐首次將十三部經(jīng)文原文與注、疏合刊于一處,是十三經(jīng)注疏的最早版本。清乾隆四年武英殿校刊刻印的版本,校刻皆精,冊(cè)數(shù)眾多,涵蓋歷代注疏,是當(dāng)時(shí)士人學(xué)子的必讀書。 易類 舊傳伏羲做八卦,文王作辭,《易》成書的萌芽期可能早在殷周之際。書分為經(jīng)、傳兩部分,經(jīng)作占卜之用,傳是解釋經(jīng)的文辭。通過八卦的形式,推測(cè)自然和社會(huì)的變化,認(rèn)為陰陽兩種勢(shì)力的相互作用是產(chǎn)生萬物的根源,提出“剛?cè)嵯嗤疲冊(cè)谄渲小钡雀挥袠闼剞q證法的觀點(diǎn)。

清 姚文翰《歷代帝王像 伏羲氏真像》

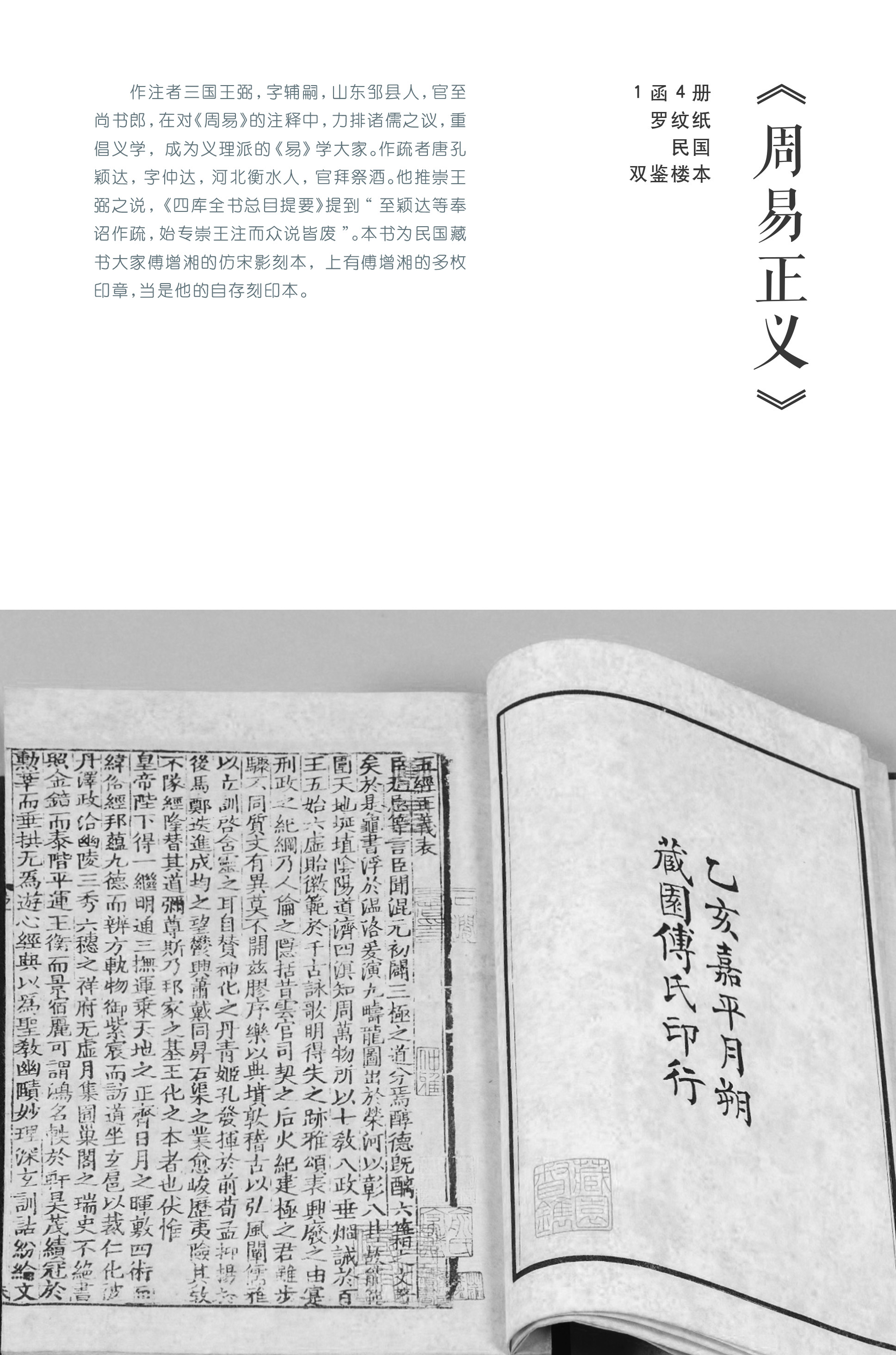

《周易正義》 縱28.5厘米,橫20.5厘米 1函4冊(cè) 羅紋紙 民國(guó) 雙鑒樓本 作注者三國(guó)王弼,字輔嗣,山東鄒縣人,官至尚書郎,在對(duì)《周易》的注釋中,力排諸儒之議,重倡義學(xué),成為義理派的《易》學(xué)大家。作疏者唐孔穎達(dá),字仲達(dá),河北衡水人,官拜祭酒。他推崇王弼之說,《四庫全書總目提要》提到“至穎達(dá)等奉詔作疏,始專崇王注而眾說皆廢”。本書為民國(guó)藏書大家傅增湘的仿宋影刻本,上有傅增湘的多枚印章,當(dāng)是他的自存刻印本。

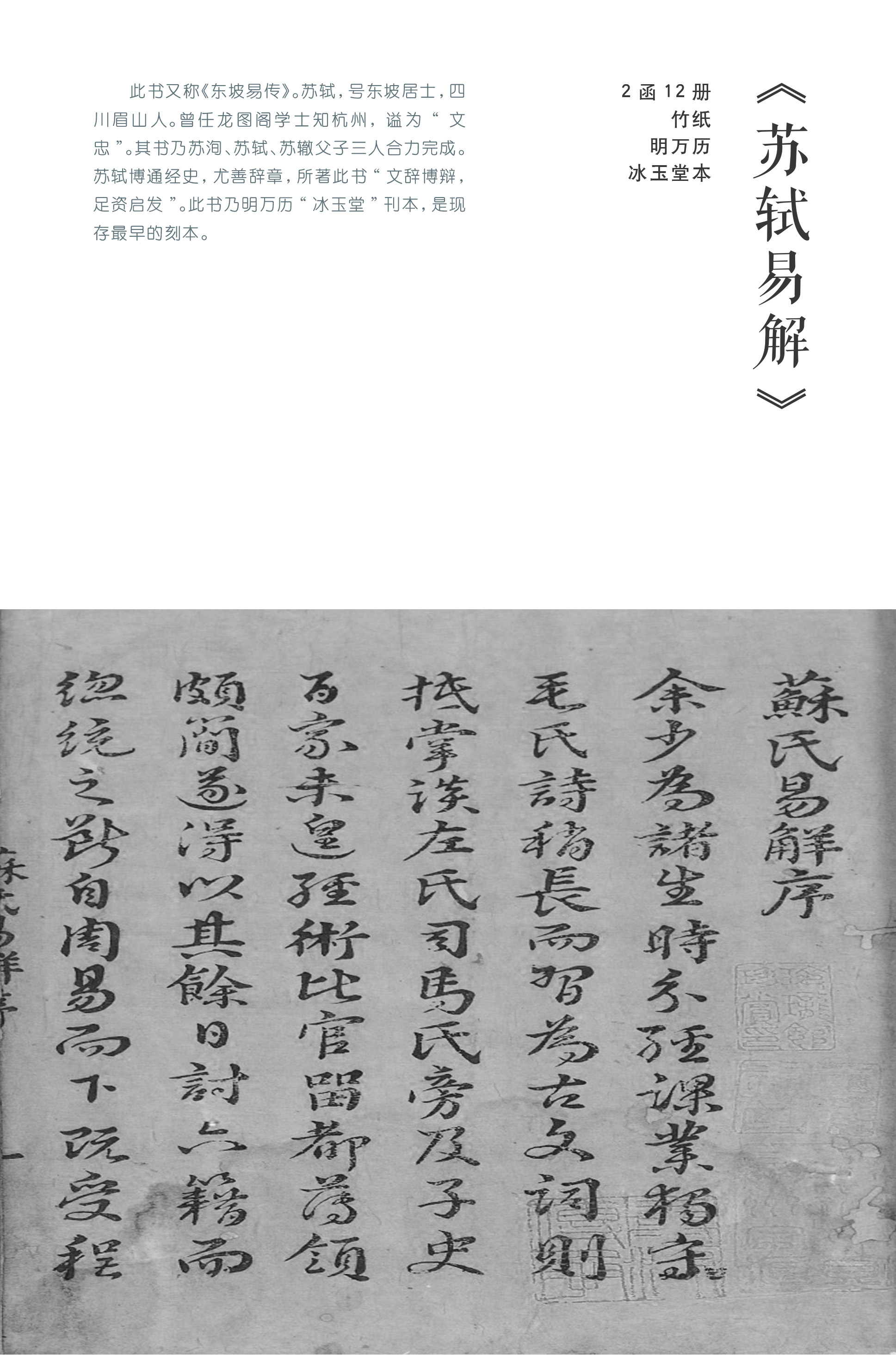

《蘇軾易解》 縱27厘米,橫17.5厘米 2函12冊(cè) 竹紙 明萬歷 冰玉堂本 此書又稱《東坡易傳》。蘇軾,號(hào)東坡居士,四川眉山人。曾任龍圖閣學(xué)士知杭州,謚為“文忠”。其書乃蘇洵、蘇軾、蘇轍父子三人合力完成。蘇軾博通經(jīng)史,尤善辭章,所著此書“文辭博辯,足資啟發(fā)”。此書乃明萬歷“冰玉堂”刊本,是現(xiàn)存最早的刻本。

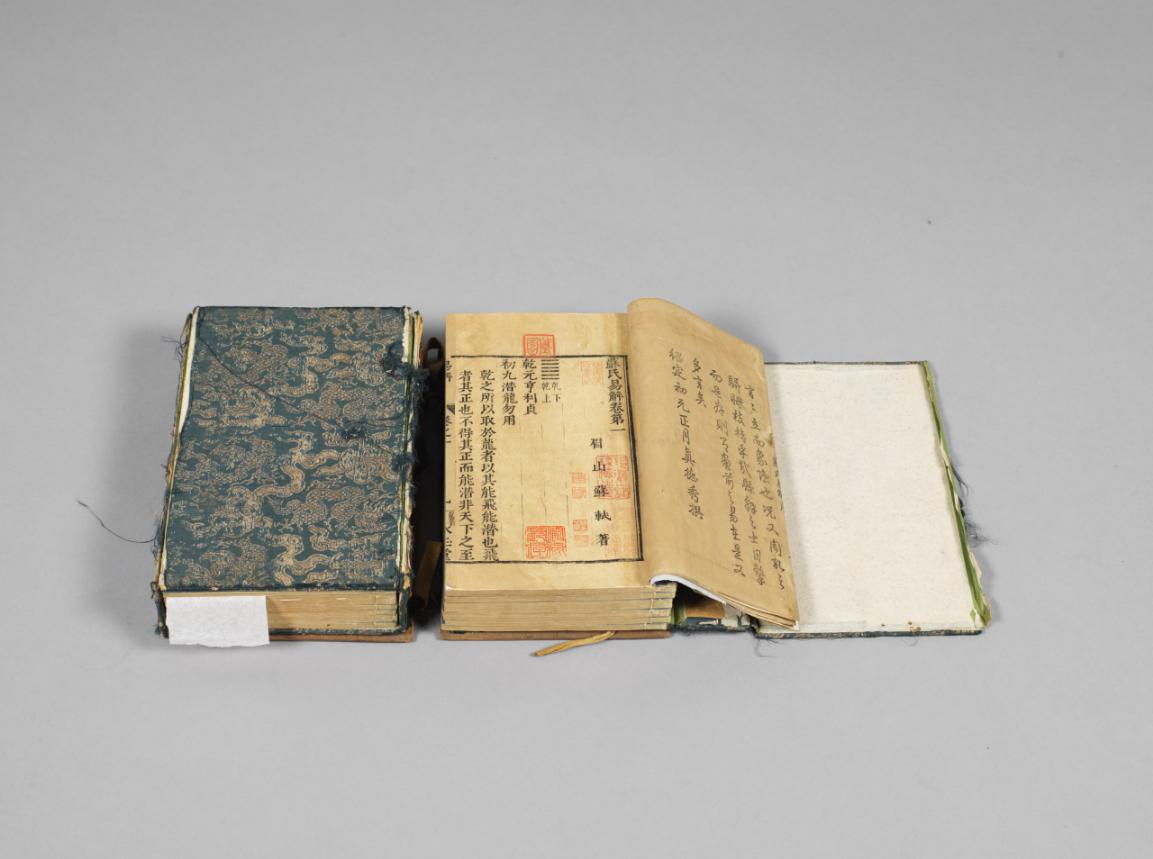

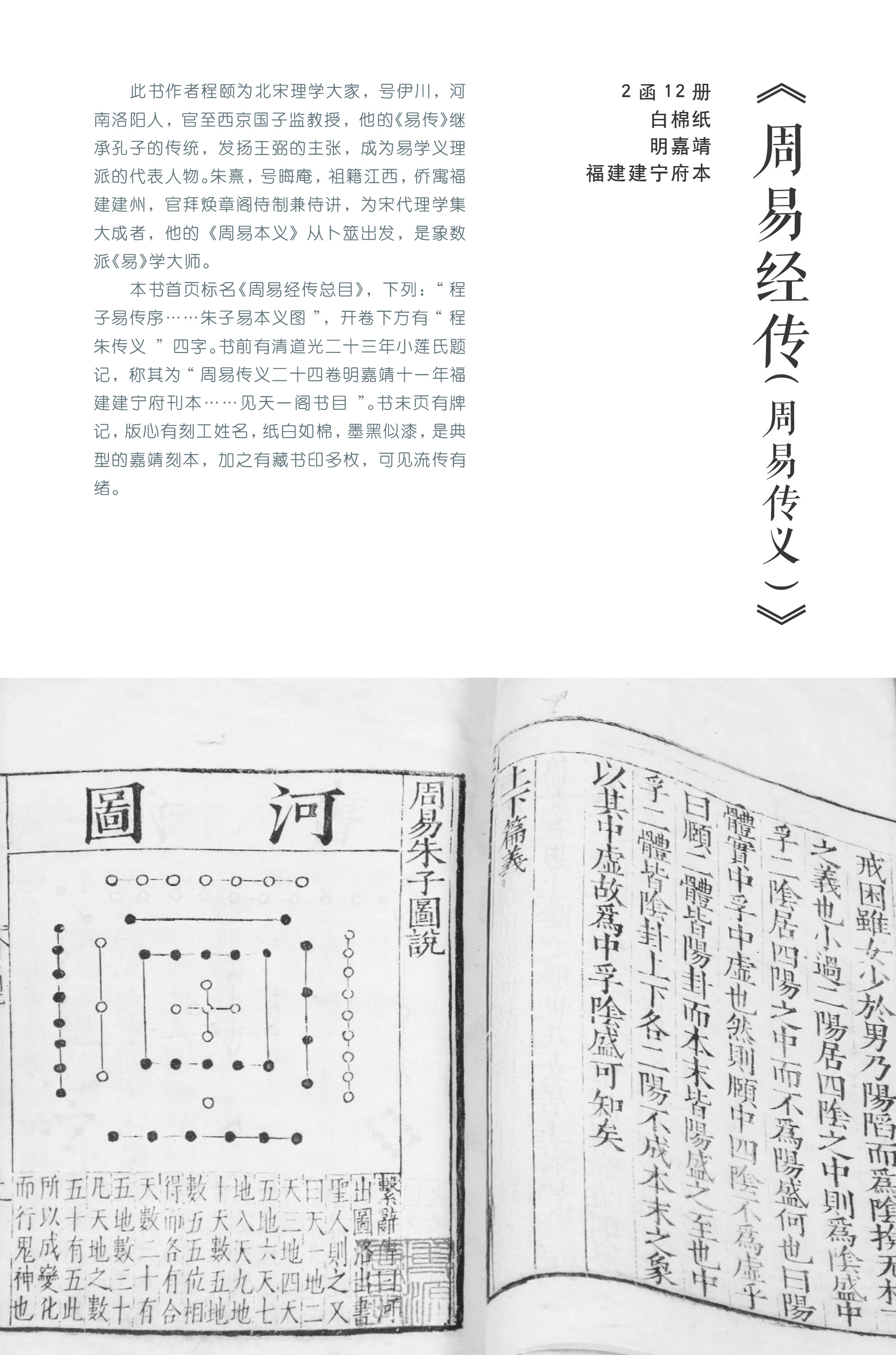

《周易經(jīng)傳(周易傳義)》 縱29厘米,橫19厘米 2函12冊(cè) 白棉紙 明嘉靖 福建建寧府本 此書作者程頤為北宋理學(xué)大家,號(hào)伊川,河南洛陽人,官至西京國(guó)子監(jiān)教授,他的《易傳》繼承孔子的傳統(tǒng),發(fā)揚(yáng)王弼的主張,成為易學(xué)義理派的代表人物。朱熹,號(hào)晦庵,祖籍江西,僑寓福建建州,官拜煥章閣侍制兼侍講,為宋代理學(xué)集大成者,他的《周易本義》從卜筮出發(fā),是象數(shù)派《易》學(xué)大師。 本書首頁標(biāo)名《周易經(jīng)傳總目》,下列:“程子易傳序……朱子易本義圖”,開卷下方有“程朱傳義”四字。書前有清道光二十三年小蓮氏題記,稱其為“周易傳義二十四卷明嘉靖十一年福建建寧府刊本……見天一閣書目”。書末頁有牌記,版心有刻工姓名,紙白如棉,墨黑似漆,是典型的嘉靖刻本,加之有藏書印多枚,可見流傳有緒。 書類 《尚書》系商、周、戰(zhàn)國(guó)期間的典章文獻(xiàn)匯集而成,在流傳過程中多有佚失,至漢代才被奉為經(jīng)典。當(dāng)時(shí)有伏生口述、孔宅舊出兩套版本,因所著文字不同而分別被稱為“今文尚書”與“古文尚書”。近年來包括“清華簡(jiǎn)”等的發(fā)現(xiàn),又填補(bǔ)和修正了《尚書》研究的諸多問題。

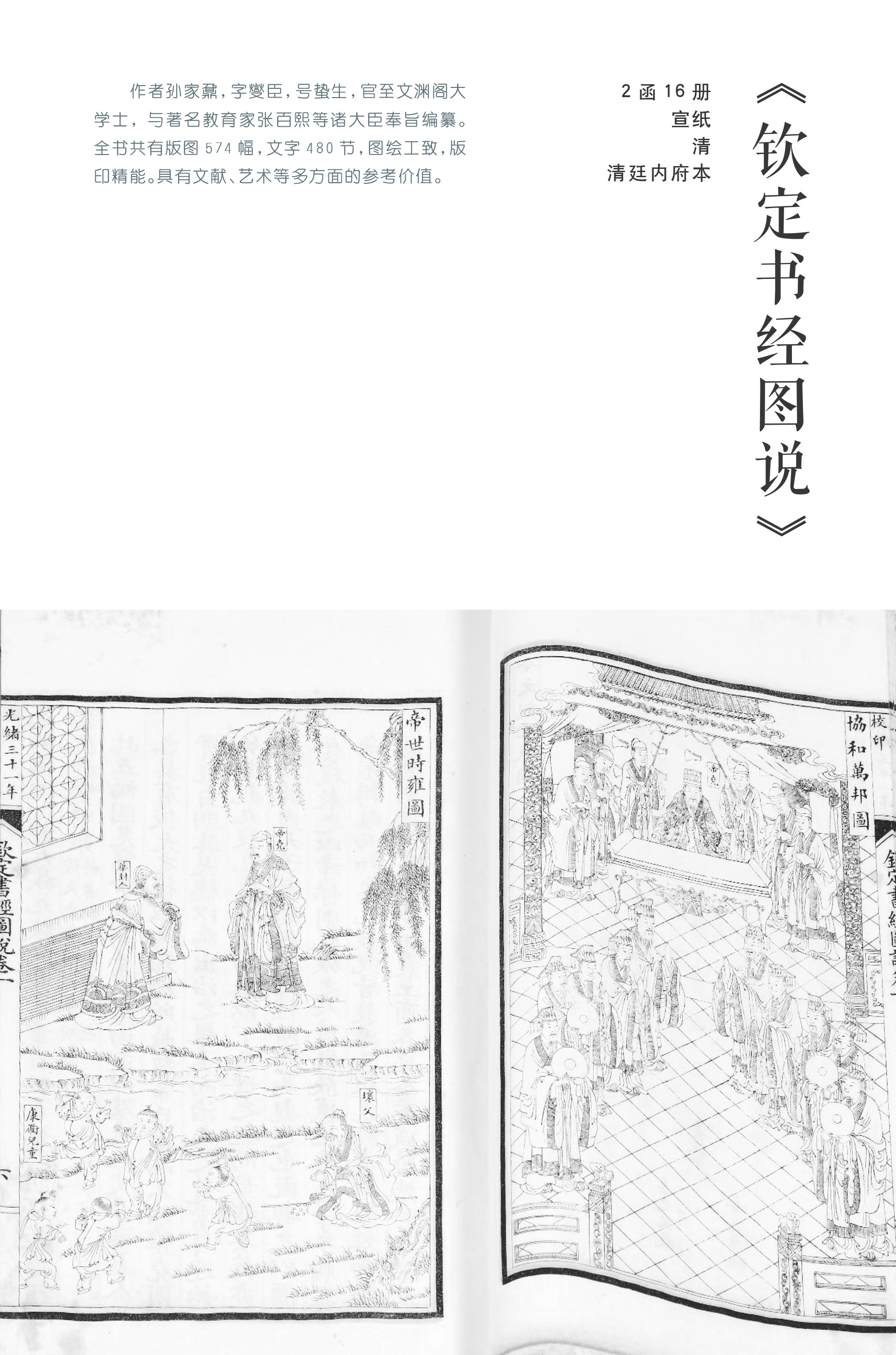

《欽定書經(jīng)圖說》 縱32.5厘米,橫22厘米 2函16冊(cè) 宣紙 清 清廷內(nèi)府本 作者孫家鼐,字燮臣,號(hào)蟄生,官至文淵閣大學(xué)士,與著名教育家張百熙等諸大臣奉旨編纂。全書共有版圖574幅,文字480節(jié),圖繪工致,版印精能。具有文獻(xiàn)、藝術(shù)等多方面的參考價(jià)值。 詩類 《詩經(jīng)》是中國(guó)最早的一部詩歌總集,收集了西周初年至東周晚期的詩歌共311篇。《詩經(jīng)》是各地詩歌的總匯,傳為尹吉甫采集、孔子編訂,在內(nèi)容上分為《風(fēng)》《雅》《頌》三個(gè)部分。《風(fēng)》是周代各地的歌謠;《雅》是周人的正聲雅樂,又分《小雅》和《大雅》;《頌》是周王庭和貴族宗廟祭祀的樂歌,又分為《周頌》《魯頌》和《商頌》。《詩經(jīng)》源于現(xiàn)實(shí),是對(duì)當(dāng)時(shí)風(fēng)俗、禮儀、藝術(shù)等的全面反映。

孔子像

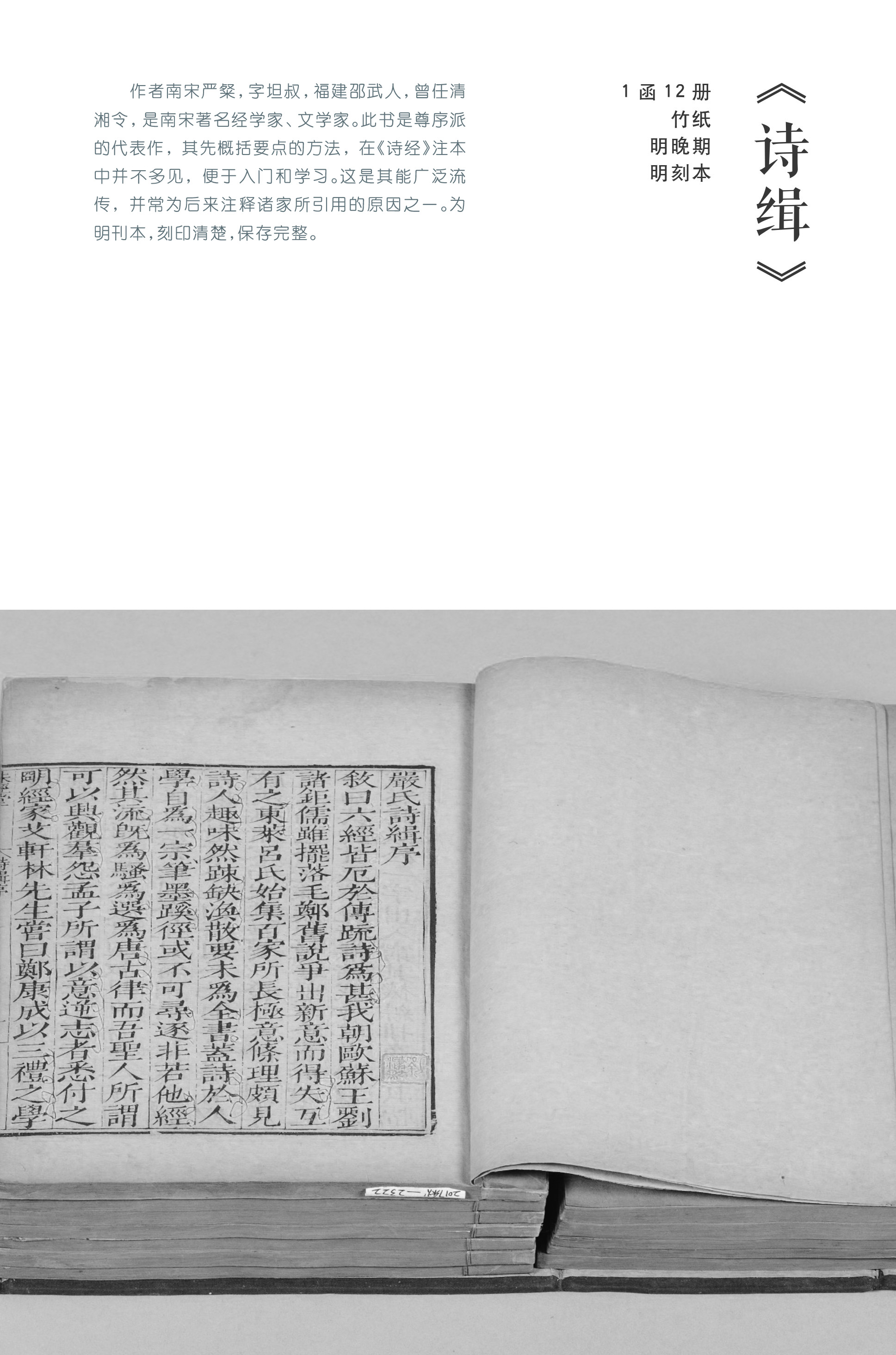

《詩緝》 縱27.5厘米,橫18厘米 1函12冊(cè) 竹紙 明晚期 明刻本 作者南宋嚴(yán)粲,字坦叔,福建邵武人,曾任清湘令,是南宋著名經(jīng)學(xué)家、文學(xué)家。此書是尊序派的代表作,其先概括要點(diǎn)的方法,在《詩經(jīng)》注本中并不多見,便于入門和學(xué)習(xí)。這是其能廣泛流傳,并常為后來注釋諸家所引用的原因之一。為明刊本,刻印清楚,保存完整。

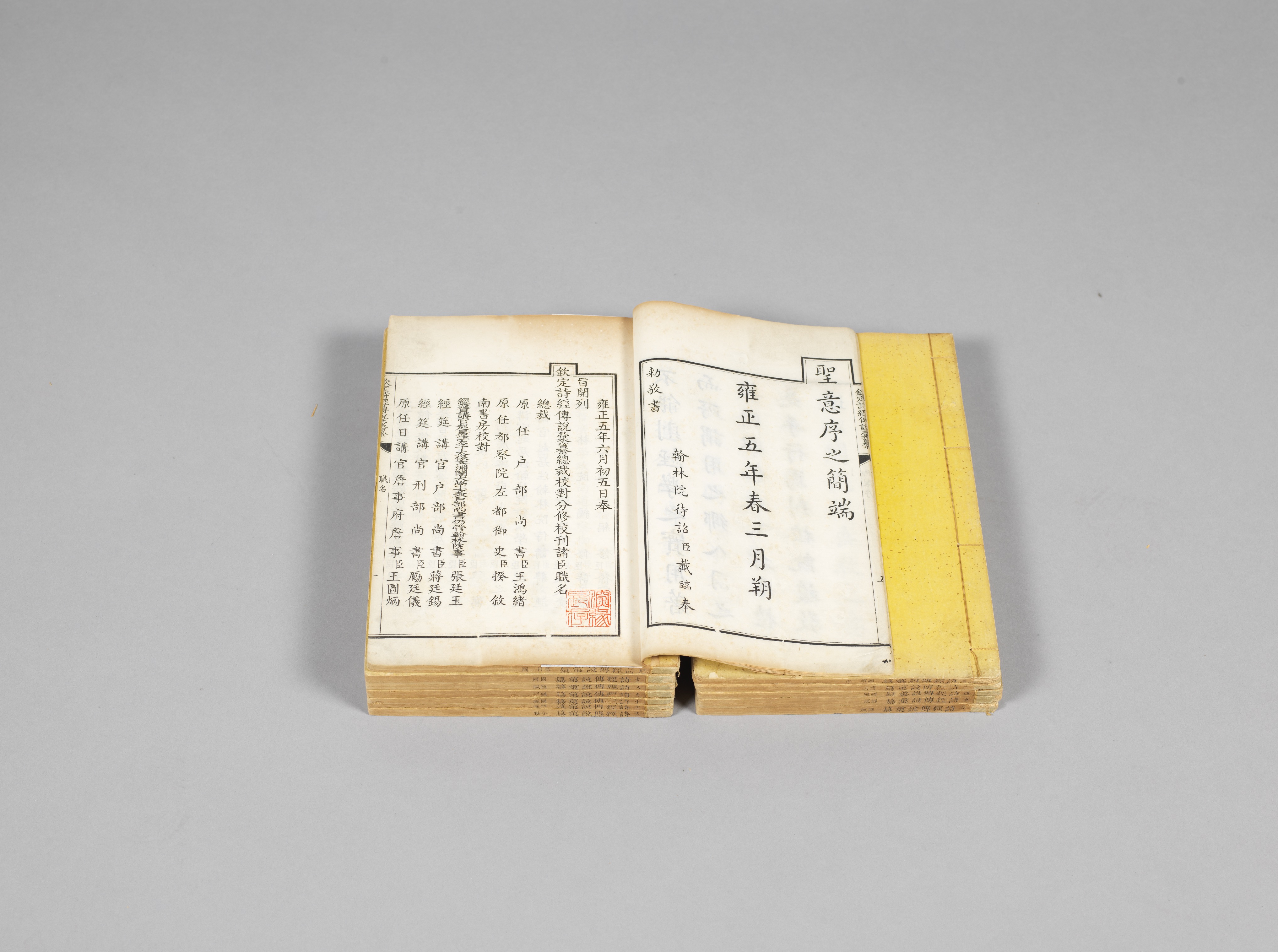

《欽定詩經(jīng)傳說匯纂》 縱30厘米,橫20厘米 2函24冊(cè) 開化紙 清雍正 清廷內(nèi)府本 宋代蘇轍、朱熹曾先后撰寫《詩集傳》,對(duì)后世研究《詩經(jīng)》影響極大,本書就是以《詩集傳》為藍(lán)本,康熙六十年由王鴻緒等奉敕撰寫。王鴻緒,號(hào)橫云山人,官至工部尚書。雍正五年刊刻告成,世宗制序頒行,為清廷內(nèi)府刊本,開化紙精刻精印。 禮類 《周禮》傳為周公旦所著,經(jīng)過不斷流傳與編撰,或大體成書于戰(zhàn)國(guó)時(shí)期。《周禮》《儀禮》和《禮記》合稱“三禮”,是古代華夏民族禮樂文化的理論形態(tài),對(duì)禮法、禮儀作了最權(quán)威的記載和解釋,對(duì)歷代禮制的影響最為深遠(yuǎn)。

周公旦像

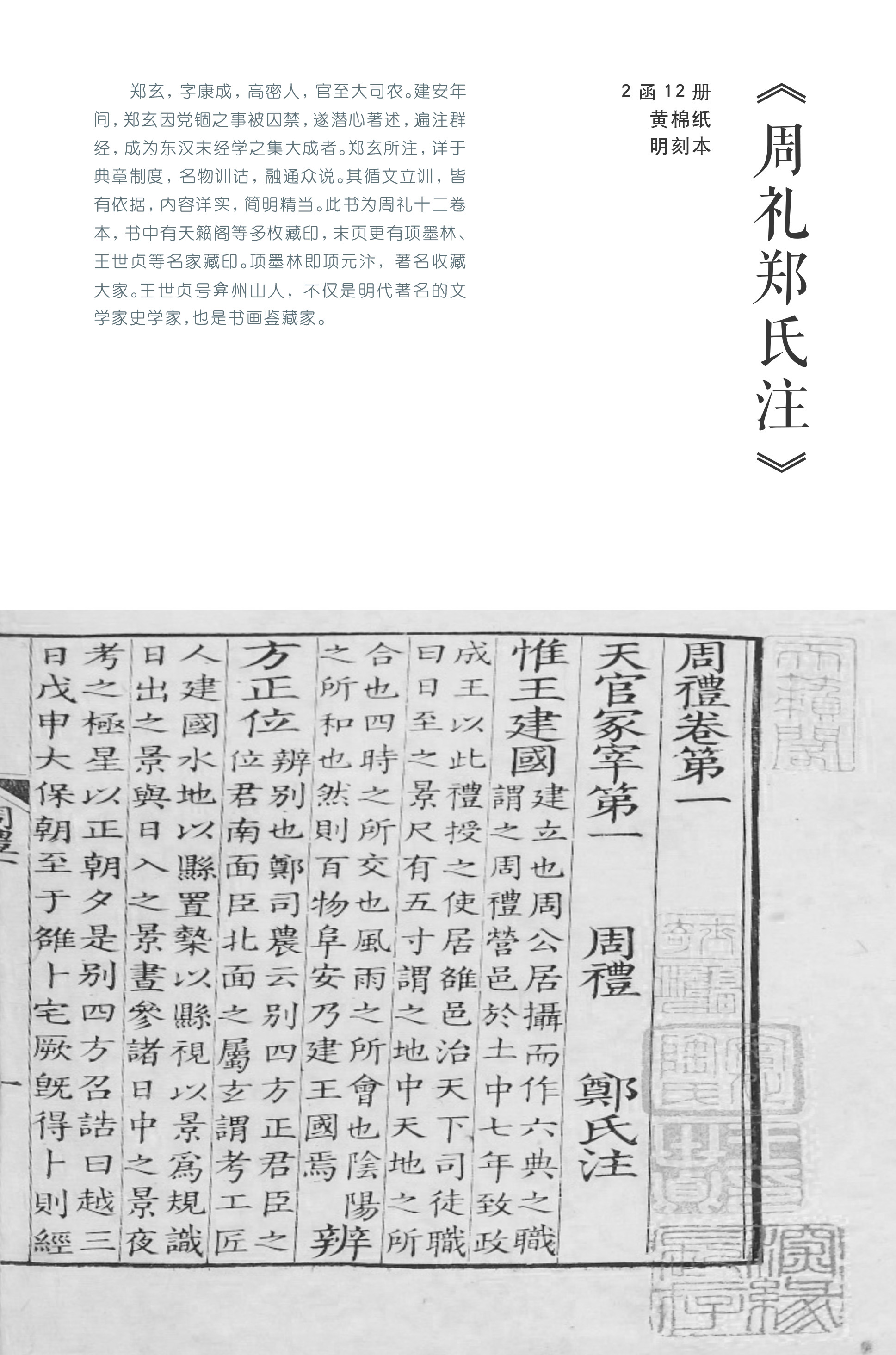

《周禮鄭氏注》 縱27厘米,橫18厘米 2函12冊(cè) 黃棉紙 明刻本 鄭玄,字康成,高密人,官至大司農(nóng)。建安年間,鄭玄因黨錮之事被囚禁,遂潛心著述,遍注群經(jīng),成為東漢末經(jīng)學(xué)之集大成者。鄭玄所注,詳于典章制度,名物訓(xùn)詁,融通眾說。其循文立訓(xùn),皆有依據(jù),內(nèi)容詳實(shí),簡(jiǎn)明精當(dāng)。此書為周禮十二卷本,書中有天籟閣等多枚藏印,末頁更有項(xiàng)墨林、王世貞等名家藏印。項(xiàng)墨林即項(xiàng)元汴,著名收藏大家。王世貞號(hào)弇州山人,不僅是明代著名的文學(xué)家史學(xué)家,也是書畫鑒藏家。

《三禮圖》 縱28.6厘米,橫18.5厘米 1函2冊(cè) 竹紙 清康熙 通志堂本 作者為宋代著名學(xué)者聶崇義,洛陽人,曾任果子司業(yè)兼太常博士。隋唐間有漢鄭玄等人所撰《三禮圖》共六種,都已失傳,聶崇義于五代周顯德年間奉詔參照前代六種舊圖編寫《三禮圖》20卷,是保存下來用圖像解釋中國(guó)古代禮制較早的一書。康熙時(shí),納蘭性德獲得此書的宋版,特重新影寫刻印,列入《通志堂叢書》。 春秋類 《春秋》相傳由孔子根據(jù)魯國(guó)的史書修訂而成,其以“微言大義”為特征,折射出一定的政治評(píng)判。而其后出現(xiàn)的《左傳》《公羊傳》《谷梁傳》三傳則是對(duì)《春秋》的補(bǔ)充與闡釋。

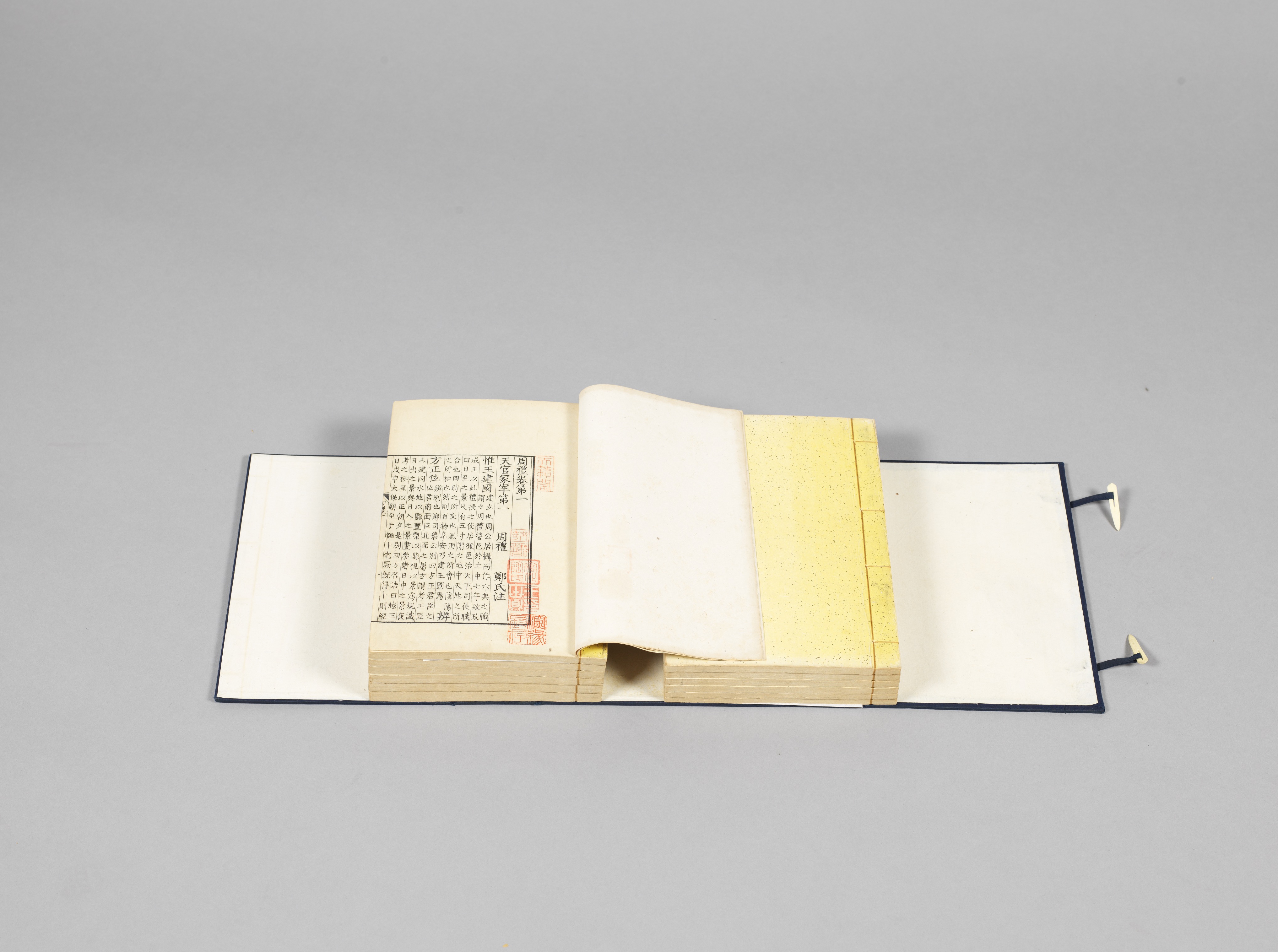

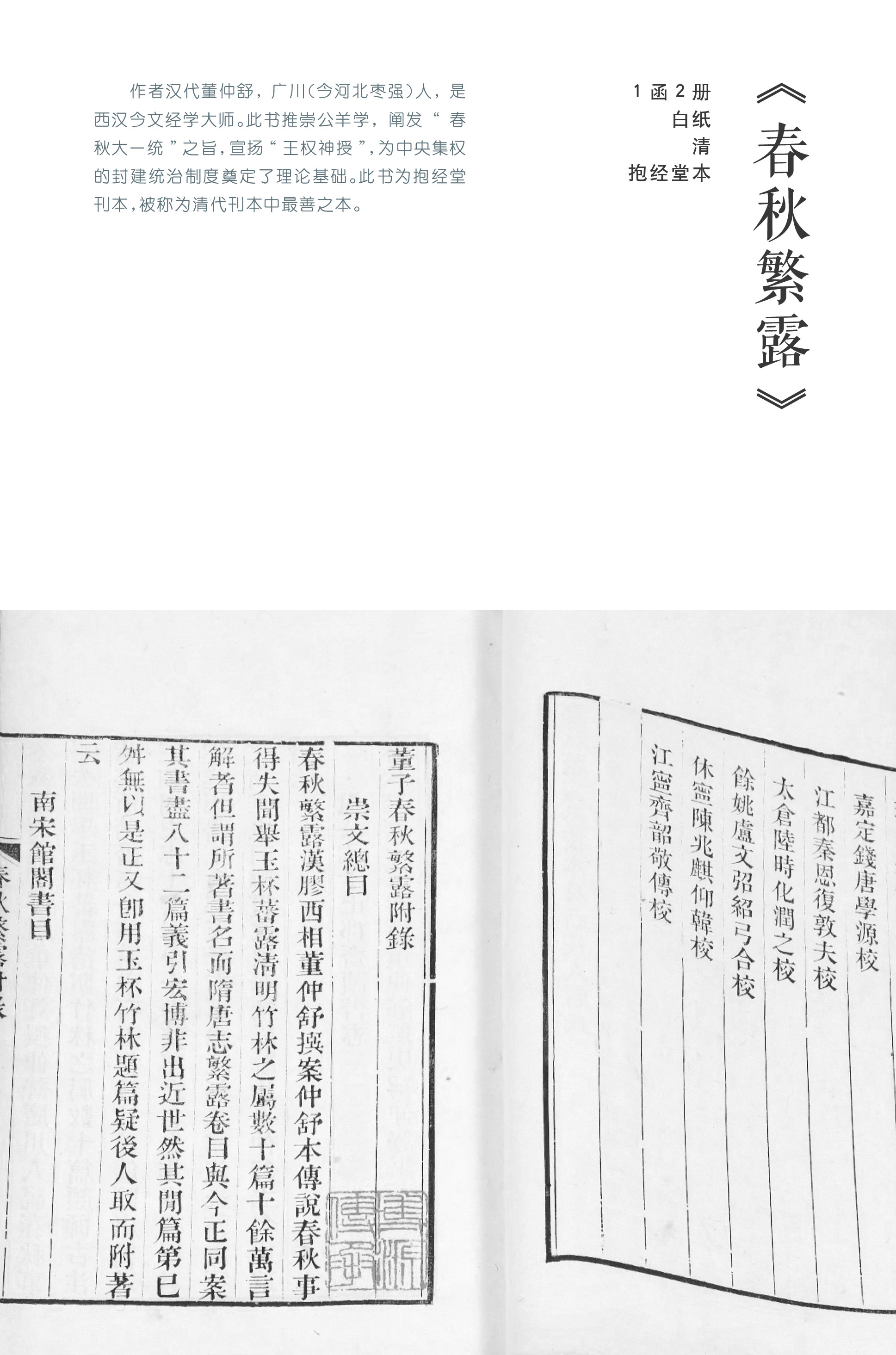

《春秋繁露》 縱30厘米,橫18厘米 1函2冊(cè) 白紙 清 抱經(jīng)堂本 作者漢代董仲舒,廣川(今河北棗強(qiáng))人,是西漢今文經(jīng)學(xué)大師。此書推崇公羊?qū)W,闡發(fā)“春秋大一統(tǒng)”之旨,宣揚(yáng)“王權(quán)神授”,為中央集權(quán)的封建統(tǒng)治制度奠定了理論基礎(chǔ)。此書為抱經(jīng)堂刊本,被稱為清代刊本中最善之本。

《春秋經(jīng)傳集解》 縱28厘米,橫18厘米 1函12冊(cè) 竹紙 清乾隆 清刻本 作者西晉杜預(yù),字元?jiǎng)P,京兆杜陵(今陜西西安東南)人,官至鎮(zhèn)南大將軍,司隸校尉,是西晉著名的政治家、軍事家和經(jīng)學(xué)家。杜預(yù)在滅吳之后,專注于經(jīng)學(xué),將《春秋》與《左傳》合為一體,稱為《春秋經(jīng)傳集解》。本書系清乾隆時(shí)據(jù)元相臺(tái)岳氏荊溪家塾本重刻。 孝經(jīng)類 孝經(jīng)是反映儒家倫理觀念的重要著作,為后人寄托孔子之名所作。漢代有今文和古文二本,歷代學(xué)者不斷為其注疏,并一直被奉為經(jīng)典。唐玄宗李隆基所注是其中最通行的版本。 七、四書類 四書是《論語》《孟子》《大學(xué)》《中庸》的合稱。南宋著名理學(xué)家朱熹取《禮記》中的《中庸》《大學(xué)》兩篇單獨(dú)成書,與記錄孔子言行的《論語》,記錄孟子言行的《孟子》合為“四書”。

《正偽四書大全》 一冊(cè) 橫16厘米 縱26.5厘米 黃綿紙 10行25字 此書現(xiàn)存《論語集注大全》兩卷,鈐有《天祿繼鑒》等宮廷印章多枚,似為昭仁殿焚毀后續(xù)修的“天祿琳瑯書目后編”之藏書。本書通篇以趙體寫刻,似有元刊本風(fēng)貌。

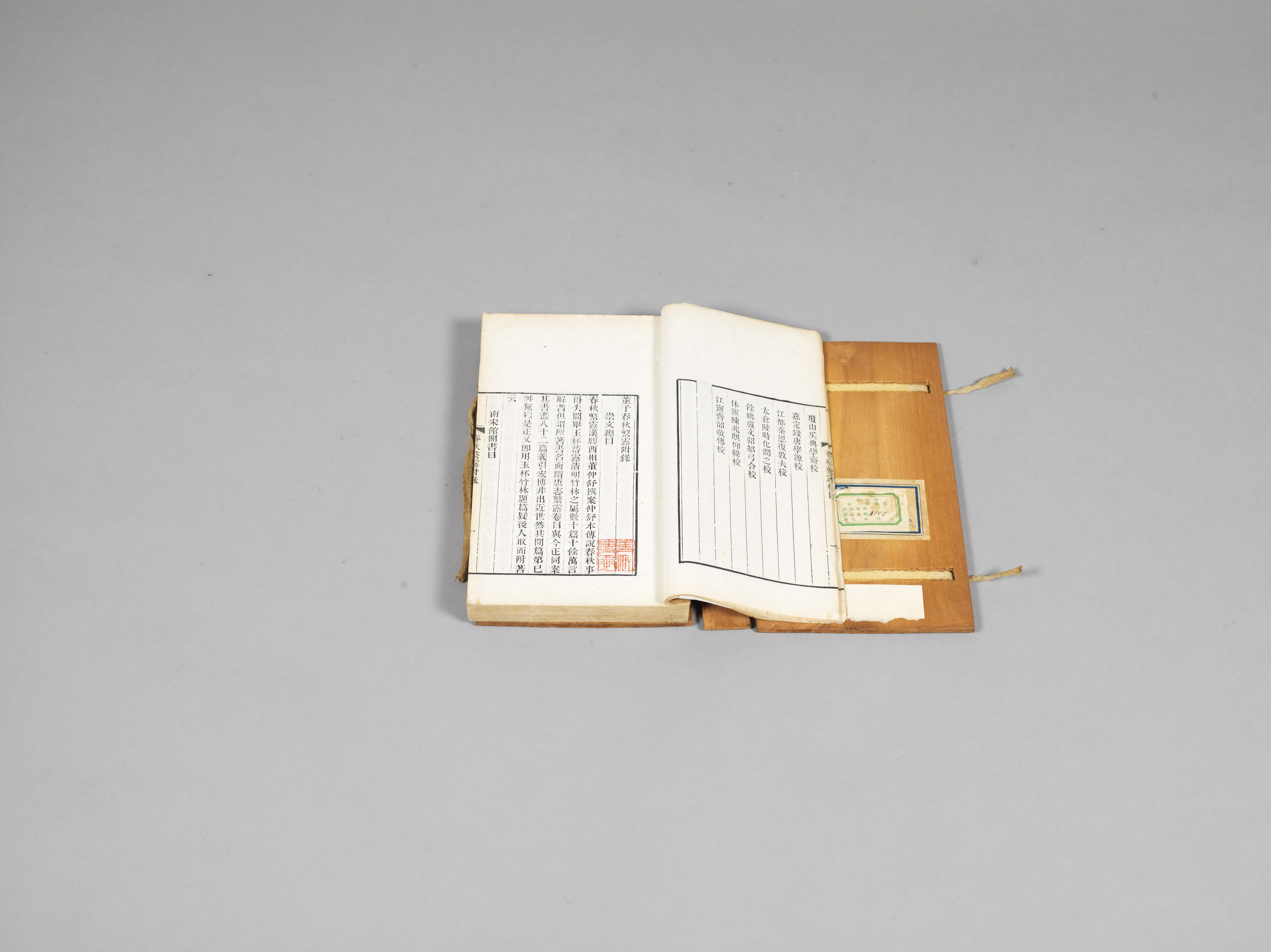

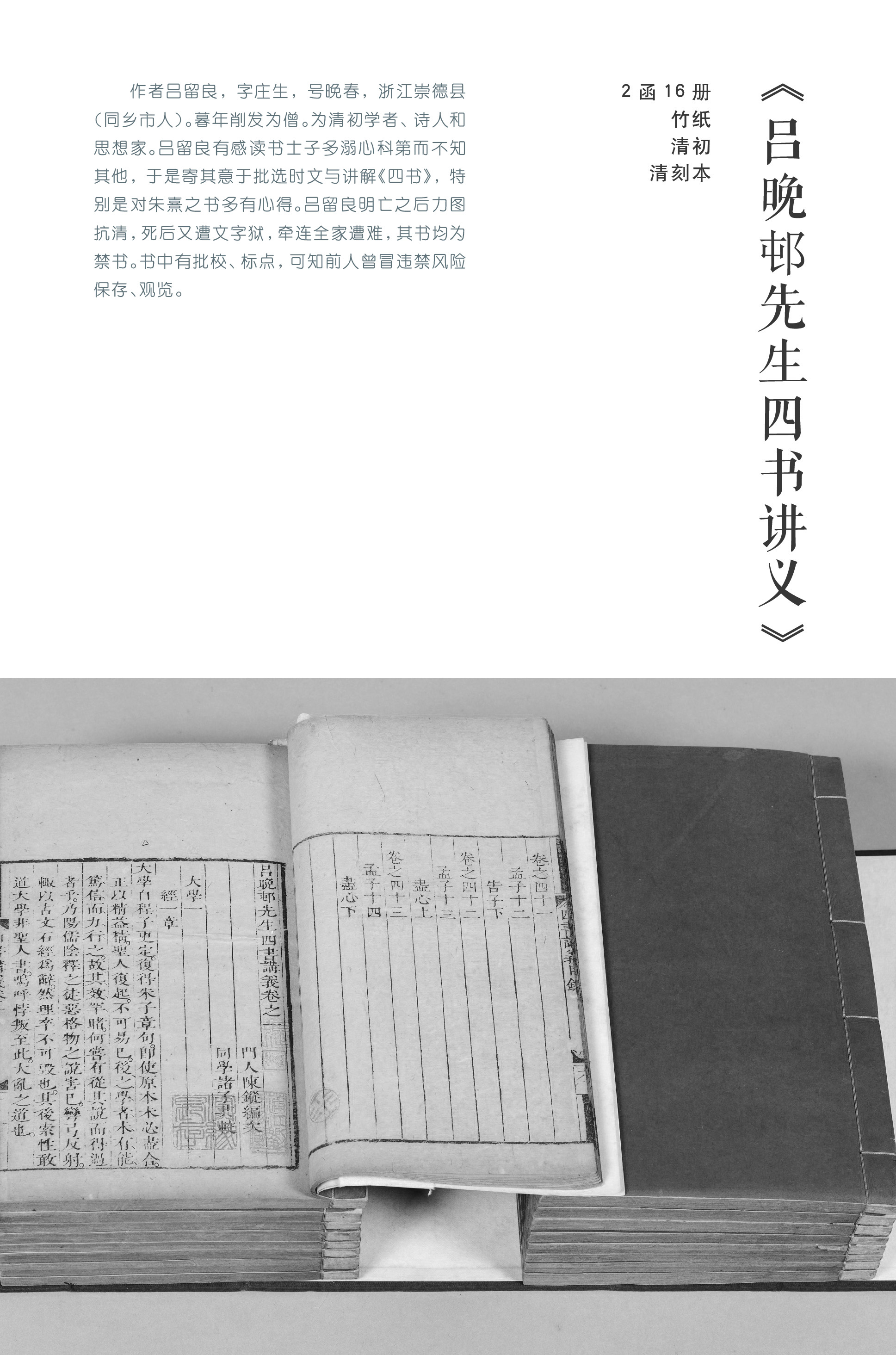

《呂晚邨先生四書講義》 縱26厘米,橫17.5厘米 2函16冊(cè) 竹紙 清初 清刻本 作者呂留良,字莊生,號(hào)晚春,浙江崇德縣(同鄉(xiāng)市人)。暮年削發(fā)為僧。為清初學(xué)者、詩人和思想家。呂留良有感讀書士子多溺心科第而不知其他,于是寄其意于批選時(shí)文與講解《四書》,特別是對(duì)朱熹之書多有心得。呂留良明亡之后力圖抗清,死后又遭文字獄,牽連全家遭難,其書均為禁書。書中有批校、標(biāo)點(diǎn),可知前人曾冒違禁風(fēng)險(xiǎn)保存、觀覽。 樂類 禮樂代表了儒家所重視的禮儀規(guī)范。樂類古籍是關(guān)于音樂、音律、樂器等的記載,反映了中國(guó)古代音樂的發(fā)展歷史。 版面——《西清古鑒》大和黃鐘清鐘、《宣和博古圖》周棲鳳鐸。

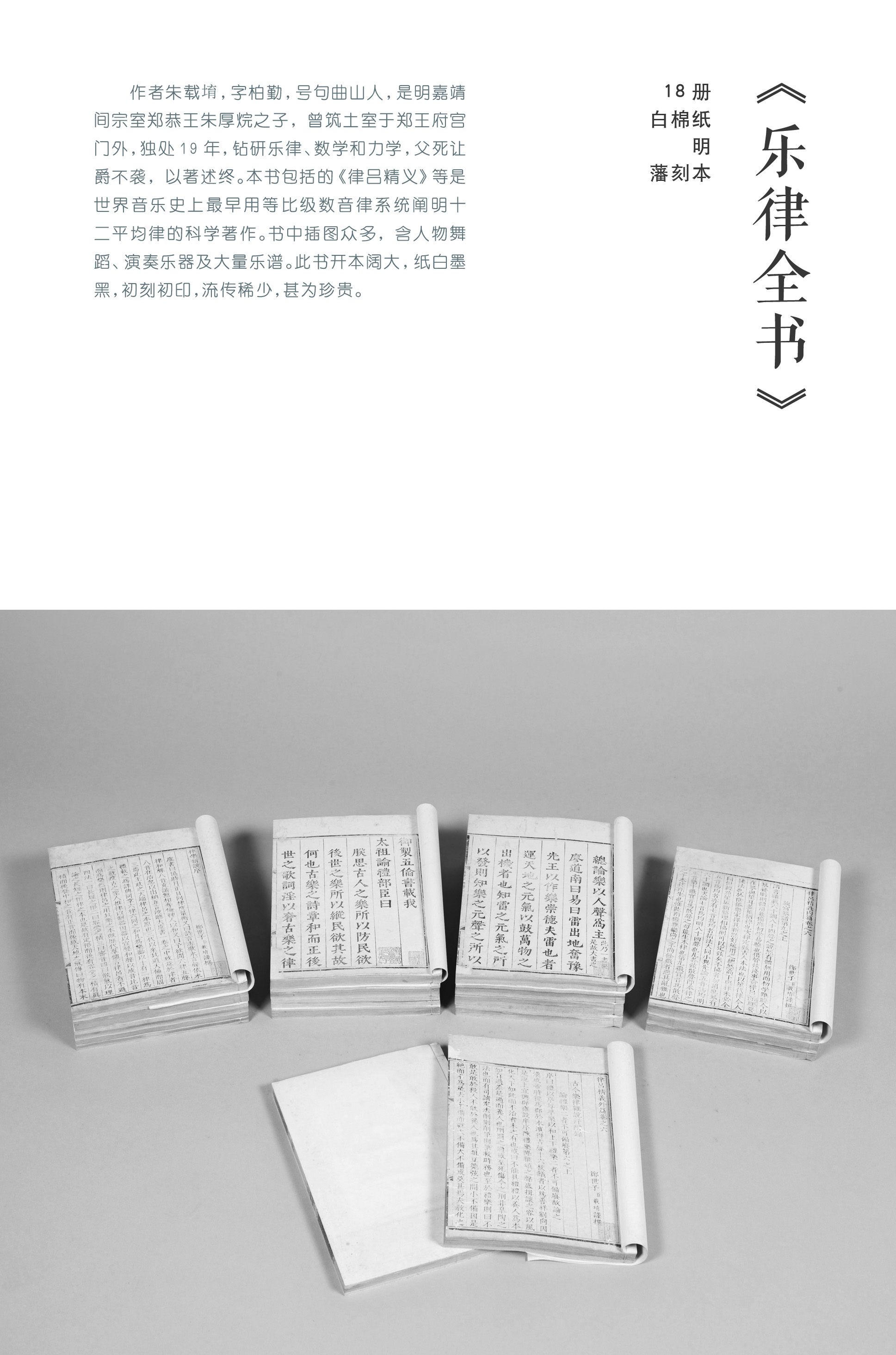

《樂律全書》 縱30厘米,橫21.5厘米 18冊(cè) 白棉紙 明 藩刻本 作者朱載堉,字柏勤,號(hào)句曲山人,是明嘉靖間宗室鄭恭王朱厚烷之子,曾筑土室于鄭王府宮門外,獨(dú)處19年,鉆研樂律、數(shù)學(xué)和力學(xué),父死讓爵不襲,以著述終。本書包括的《律呂精義》等是世界音樂史上最早用等比級(jí)數(shù)音律系統(tǒng)闡明十二平均律的科學(xué)著作。書中插圖眾多,含人物舞蹈、演奏樂器及大量樂譜。此書開本闊大,紙白墨黑,初刻初印,流傳稀少,甚為珍貴。 小學(xué)類 古籍小學(xué)類包括訓(xùn)詁、字書、韻書三部分,反映了中國(guó)古代對(duì)語義、文字、音韻的研究成果。

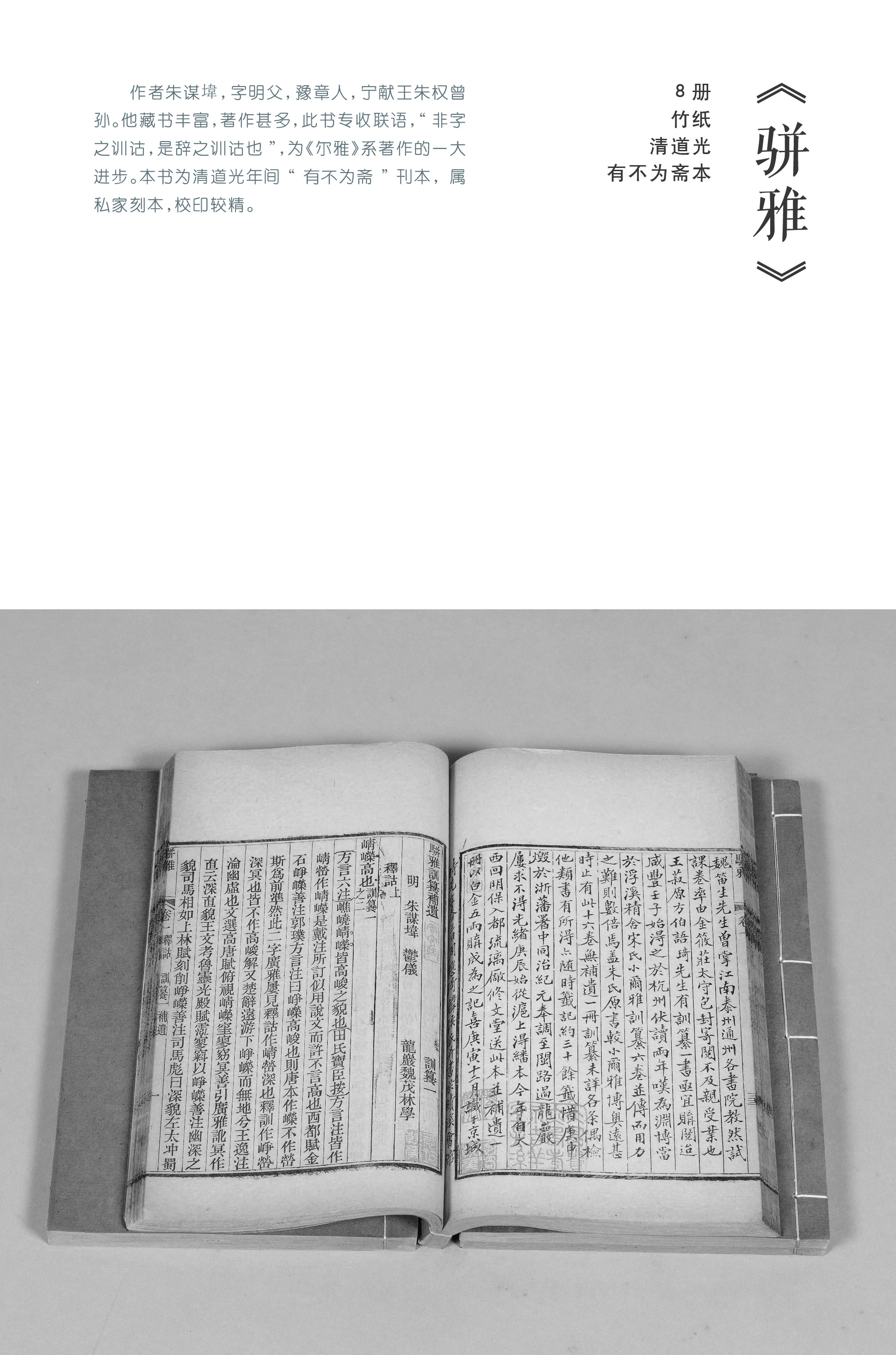

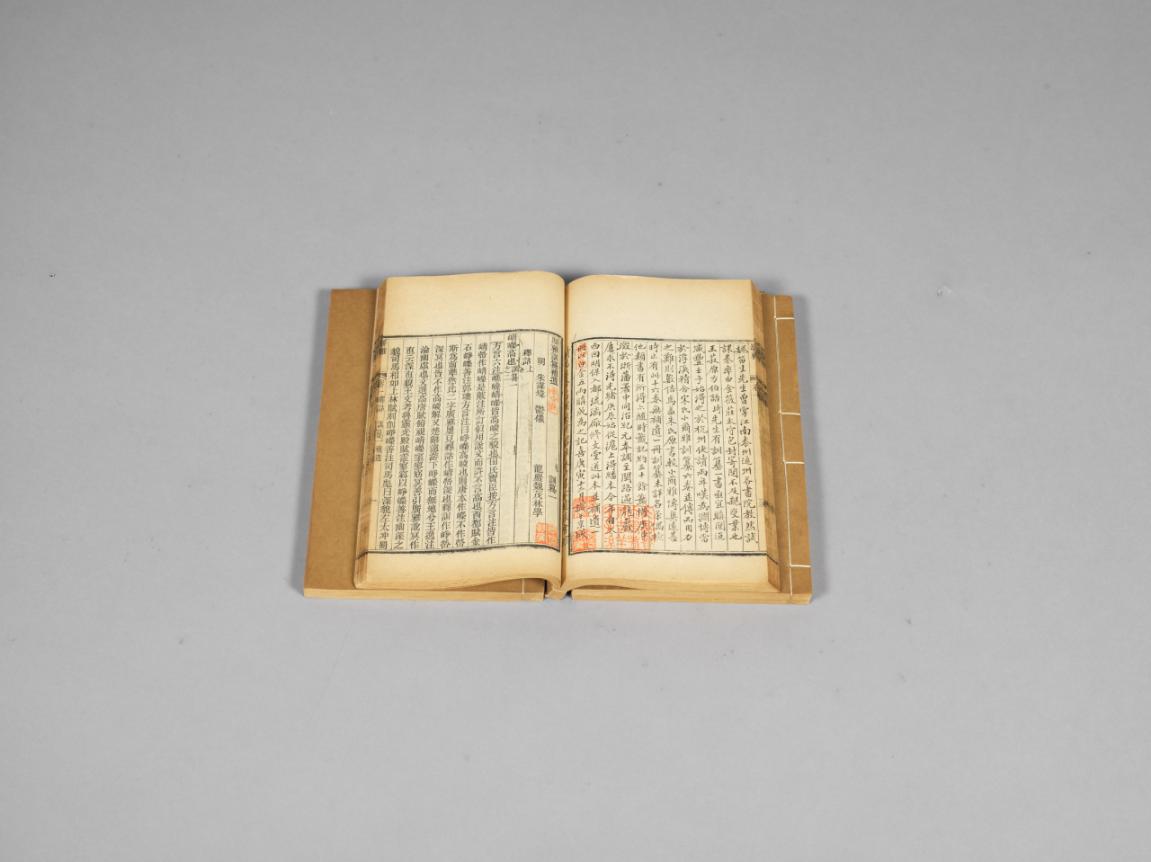

《駢雅》 縱26厘米,橫17厘米 8冊(cè) 竹紙 清道光 有不為齋本 作者朱謀?,字明父,豫章人,寧獻(xiàn)王朱權(quán)曾孫。他藏書豐富,著作甚多,此書專收聯(lián)語,“非字之訓(xùn)詁,是辭之訓(xùn)詁也”,為《爾雅》系著作的一大進(jìn)步。本書為清道光年間“有不為齋”刊本,屬私家刻本,校印較精。

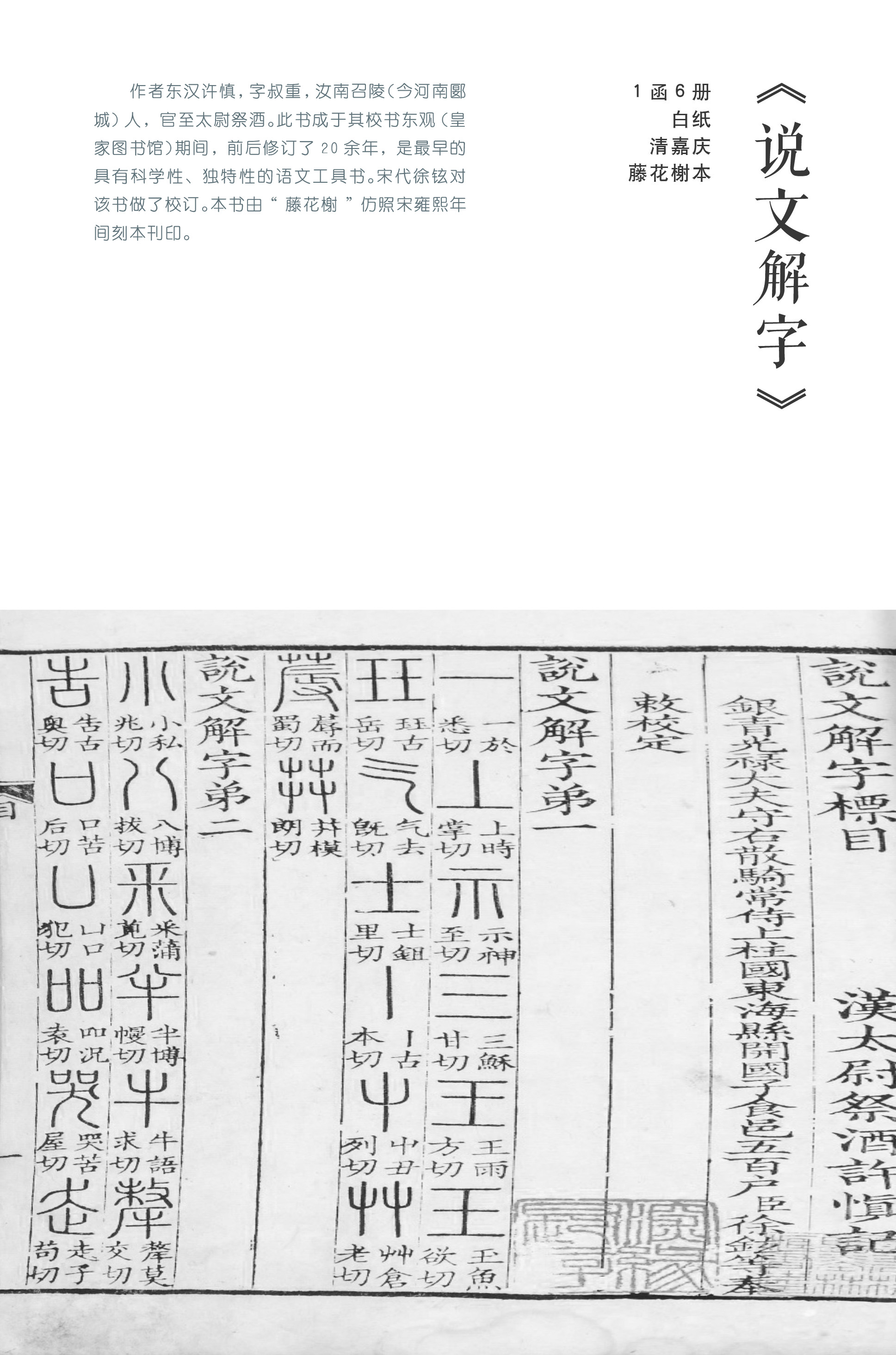

《說文解字》 縱28.5厘米,橫18厘米 1函6冊(cè) 白紙 清嘉慶 藤花榭本 作者東漢許慎,字叔重,汝南召陵(今河南郾城)人,官至太尉祭酒。此書成于其校書東觀(皇家圖書館)期間,前后修訂了20余年,是最早的具有科學(xué)性、獨(dú)特性的語文工具書。宋代徐鉉對(duì)該書做了校訂。本書由“藤花榭”仿照宋雍熙年間刻本刊印。

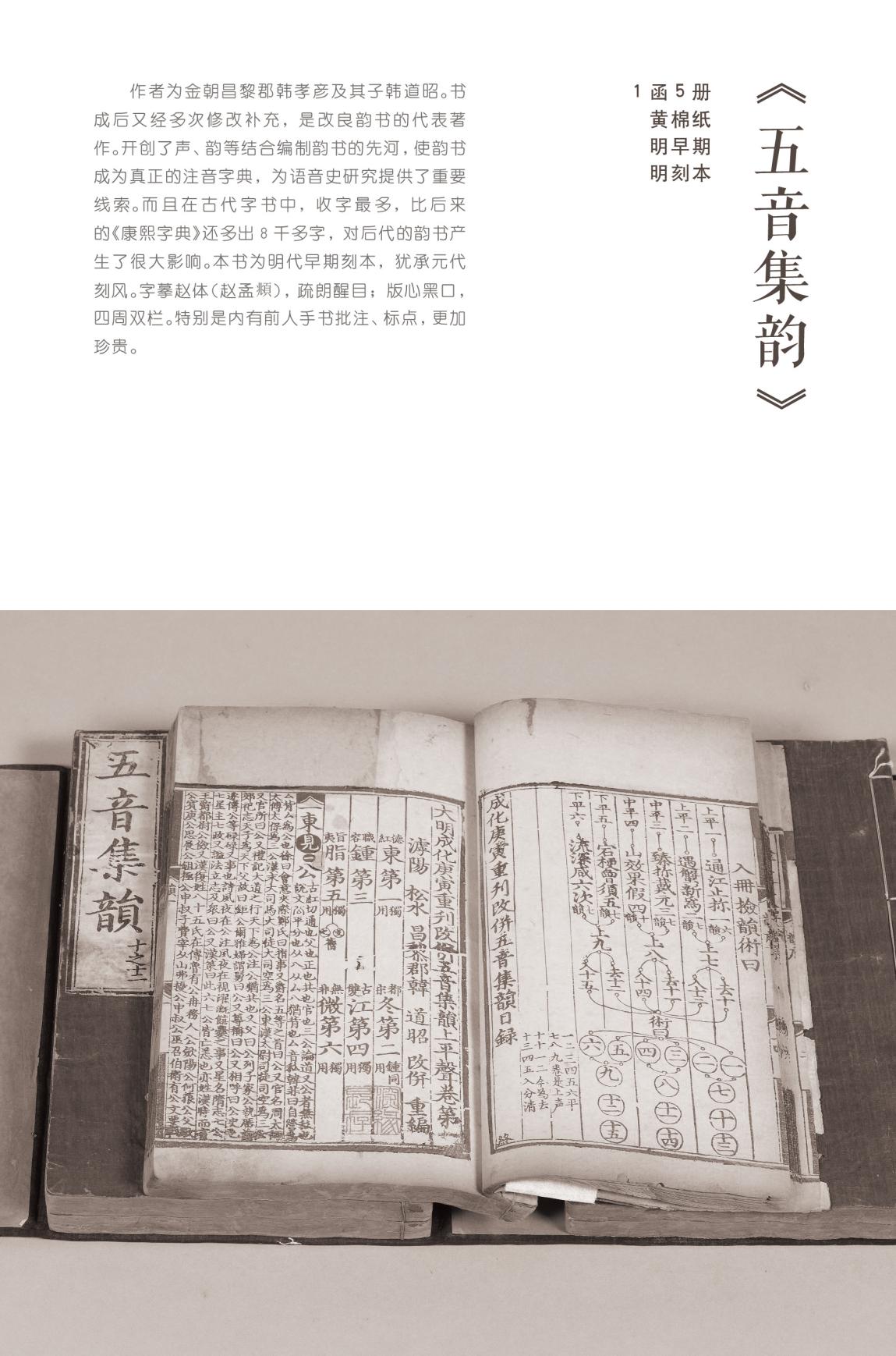

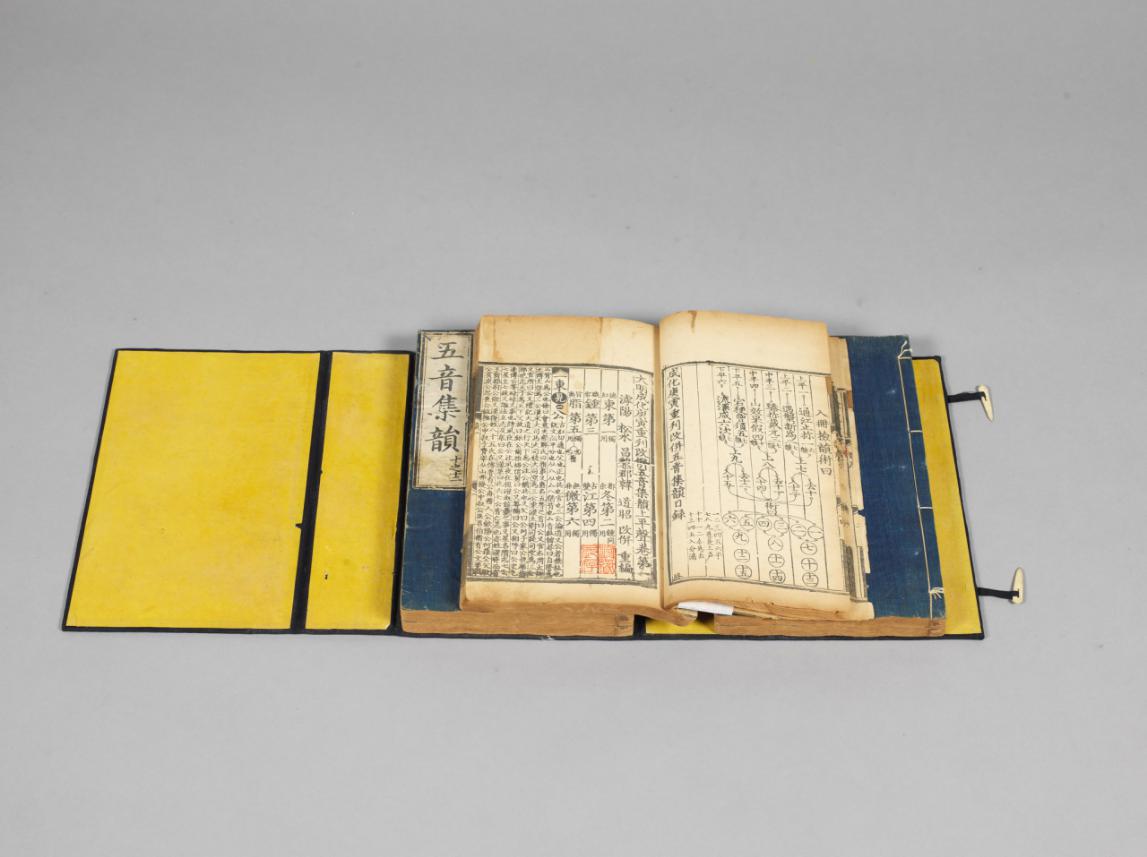

《五音集韻》 縱31厘米,橫20厘米 1函5冊(cè) 黃棉紙 明早期 明刻本 作者為金朝昌黎郡韓孝彥及其子韓道昭。書成后又經(jīng)多次修改補(bǔ)充,是改良韻書的代表著作。開創(chuàng)了聲、韻等結(jié)合編制韻書的先河,使韻書成為真正的注音字典,為語音史研究提供了重要線索。而且在古代字書中,收字最多,比后來的《康熙字典》還多出8千多字,對(duì)后代的韻書產(chǎn)生了很大影響。本書為明代早期刻本,猶承元代刻風(fēng)。字摹趙體(趙孟頫),疏朗醒目;版心黑口,四周雙欄。特別是內(nèi)有前人手書批注、標(biāo)點(diǎn),更加珍貴。 結(jié)語 中國(guó)是世界四大文明古國(guó)中唯一傳承未曾中斷的國(guó)家。儒學(xué)作為古代中華文明的核心之一,其影響力不但遍及整個(gè)東亞,更澤被后世,深刻塑造了中國(guó)人的價(jià)值觀和文化理念。改革開放以后,隨著綜合國(guó)力的迅猛提升,民族自信心和自豪感也逐步增強(qiáng),包括儒學(xué)在內(nèi)的中國(guó)傳統(tǒng)文化,其蘊(yùn)含的精髓也得到重新認(rèn)識(shí)。 博物館是保存人類物質(zhì)和精神文化遺產(chǎn)的寶庫,本次經(jīng)部類古籍善本的展示,是福建博物院和深圳博物館為弘揚(yáng)民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化所作的一次嘗試。以期與社會(huì)各界共同研究、探討,為古籍善本的保護(hù)和利用打開一條全新之路。 |

相關(guān)閱讀:

- 習(xí)近平:扎實(shí)做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的系統(tǒng)性保護(hù) 推動(dòng)中華文化更好走向世界

- 推動(dòng)博物館高質(zhì)量發(fā)展 服務(wù)文化強(qiáng)國(guó)建設(shè)——國(guó)家文物局博物館與社會(huì)文物司有關(guān)負(fù)責(zé)人就修訂《博物館運(yùn)行評(píng)估辦法》等文件答記者問

- 2萬余件(頁)731部隊(duì)暴行新罪證首次展出

- “數(shù)字敦煌·開放素材庫”上線 6500余份檔案開放下載

- 福建省首屆“福”文化論壇舉行

- 中國(guó)博物館協(xié)會(huì)科研課題資助計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)工作啟動(dòng)

- 《紅色烙印——革命文物的故事》第一季展播(38)