網上展覽│閩跡蹤尋——福建考古成就展

| 2020-02-21 11:39:49??來源:福建博物院 責任編輯:陳靜 我來說兩句 |

分享到:

|

前言 位于我國東南沿海的福建省,依山面海,歷史悠久,地下、水下蘊藏著豐富的文化遺存。數十年來,在政府和社會各界的關心支持下,通過廣大考古工作者的艱辛努力,福建文物考古事業取得了重大成果。發現、發掘了數以千計的古遺址、古窯址、古墓群、古沉船,出土、出水了大量反映福建古代歷史的文物精品,基本廓清了福建從古至今發展的脈絡,填補了福建歷史研究的諸多空白。 福建文物考古工作在跨世紀的進程中,亮點不斷,戰果輝煌,不斷譜寫出新的樂章,多次榮獲“全國十大考古新發現”“田野考古獎”等殊榮,“東南考古研究基地”落戶福建。近年來,考古探索的領域更突破了原有的界限,拓展到廣闊的海洋,調查、發掘了一批水下遺存,“國家水下文化遺產保護福建基地”掛牌成立,成為全國最重要的水下考古科研基地之一。 本展覽薈萃建國以來福建考古成就之精華,旨在弘揚民族優秀傳統文化,展示福建獨特的歷史風貌。我們相信,在全社會的關注和支持下,福建文物考古事業必將取得更加輝煌的成就。 第一部分八閩溯源 數十年來,福建考古工作者經過孜孜不倦的追求,調查、發掘了數以百計的史前文化遺存,出土文物及標本數萬件。他們潛心破譯“地下天書”,為探索福建人類的起源和早期歷史發展脈絡,提供了極為豐厚的資料。其中,三明萬壽巖、浦城貓耳山、浦城管九土墩墓群、漳平奇和洞遺址分別獲得年度全國十大考古新發現殊榮,三明萬壽巖遺址、武夷山漢城遺址于2013年列入“國家考古遺址公園”立項名單。 遠古蒙昧荒野的洞穴中,留下了人類最初活動的印跡。考古工作者不懈的尋找,終于在那些人蹤罕至的角落,發現了被歷史遺忘的真相。上個世紀八十年代以來,福建省舊石器時代考古實現了零的突破,相繼在漳州、三明、武夷山等地發現了舊石器時代的遺址或地點。其中,漳州蓮花池山遺址、三明萬壽巖遺址的發現,拉開了福建人類活動的序幕,將福建人類活動的時間上限前推到了三十萬年前。 三明萬壽巖遺址 位于三明市巖前鎮巖前村。1999年至2000年,對該遺址靈峰洞、船帆洞進行了考古發掘,出土石制品800余件及少量骨、角器和一批哺乳動物化石。其中靈峰洞距今約20萬年、船帆洞距今4~3萬年左右。船帆洞下文化層一處人工石鋪鵝卵石地面,在全國屬于首次發現。

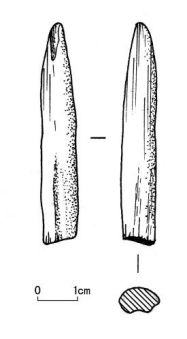

清流狐貍洞 位于清流縣沙蕪鄉,1989年進行發掘,出土4枚晚期智人牙齒化石和一批動物化石標本,包括晚期智人、獼猴、大熊貓、劍齒象、中國犀、巨貘、鹿等現生或久已消失的生物種類。古人類牙齒化石的發現,填補了當時我省內陸地區古人類化石的空白。

晚期智人左下第一臼齒 永安黃衣壟遺址 永安貢川黃衣壟遺址發現于2005年,屬舊石器時代曠野遺址,它埋藏于紅土臺地網紋紅土層下部和底部礫石層中。上文化層出土石制品15件,下文化層出土石制品133件。石制品的類型有石核、斷塊、斷片、石片、刮削器、砍砸器和手鎬等;它們以礫石為原料,打片采用錘擊法,不預制臺面;石器加工簡單,大而厚重,屬南方礫石工業傳統。據南方第四紀紅土地層的對比,遺址的年代可能為舊石器早期的晚一階段,地質時代為更新世中期。

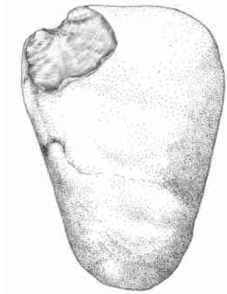

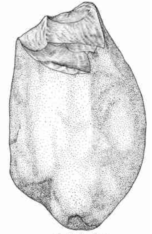

“東山人”化石 1987年,福建東山島漁民打撈出一批哺乳動物化石,種類有中國犀、劍齒象、水牛、山羊、熊等。其中1件為古人類右側肱骨化石,被命名為“東山人”,屬于距今1萬年左右的晚期智人。這批化石材料是研究古人類由“東山陸橋”通往臺灣的物證。

“東山人”右肱骨近端殘段 新石器時代福建地區接受著蒼莽山海的孜孜哺育,無論東部沿海還是西部內陸山區都誕生出了文明的火花。奇和洞遺址代表了福建地區最早的新石器時代土著文化;曇石山貝丘遺址經過多次發掘,與眾多內涵或鮮明或獨特的沿海與內陸遺址一起,形象詮釋出福建史前文化的不同分區與類型。它們的發現,為研究南島語族起源與擴散等國際性課題,探究海峽兩岸血濃于水的淵源及紐帶,提供了重要證據。 漳平奇和洞遺址 位于漳平市象湖鎮灶頭村東北。2009—2011年發掘。是一處舊石器時代晚期向新石器時代初、早期過渡的洞穴遺址,遺址共分為三期,其中第二期距今約12000年~10000年,代表了福建地區最早的新石器時代土著文化,對分析海峽兩岸古人群的遷徙和文化交流以及對南島語族的起源與擴散等課題的研究都具有重要的意義。

魚形石刻藝術品 平潭殼丘頭遺址 位于平潭縣平原鎮北面的山顯美村。1985年發掘,清理灰坑21個、墓葬1座,出土石器、骨器、玉器、貝器、陶器等文化遺物200余件。其年代距今5500~6500年。該遺址的發現,對于研究福建史前文化、閩臺史前文化關系、南島語族起源等多項問題都有重大意義。

殼丘頭遺址貝殼 閩侯曇石山遺址 位于閩侯縣甘蔗鎮曇石村。自1954年發現以來經過9次發掘,發現灰坑、壕溝、火膛灶坑、陶窯、墓葬等遺跡,揭示了曇石山遺址的總體文化內涵。以曇石山遺址中層文化內涵為代表的曇石山文化距今4000~5500年,是中國東南地區典型的新石器文化遺存之一,是福建古文化的搖籃和先秦閩族的發源地。

新石器時代陶釜

新石器時代匏壺 霞浦黃瓜山遺址 黃瓜山遺址位于霞浦縣沙江鎮小馬村。1989年、2002年經過兩次發掘。以黃瓜山遺址為代表的遺存廣泛分布于閩江至甌江流域的沿海地帶。其年代距今4300~3500年。黃瓜山遺址出土陶器主要以橙黃陶及硬質彩陶為特征。黃瓜山遺址的發現、發掘,對填補

彩陶紡輪

彩陶殘器片 距今3600年左右,福建跨入青銅時代,文明社會線索初步顯現。考古成果揭示“七閩”部族文化呈現普遍繁榮、文化多樣又融合的特點。考古新發現層出不窮,閩江上游浦城管九土墩墓群和貓耳山窯址均獲當年十大考古新發現。以閩江下游流域黃土侖文化和九龍江流域浮濱文化為代表的考古學文化構成了此期文化的主要框架。 閩江下游典型遺存 閩侯黃土侖遺址 黃土侖遺址位于閩侯縣鴻尾鄉石佛頭村。1974—1978年發掘,清理墓葬19座,出土一批工藝精湛、富有地方色彩和仿銅器作風的幾何印紋硬陶器。遺址經碳14測定,距今3250±150年,相當于商代晚期。它是一種分布于閩江中下游地區、受中原商周青銅文化影響而具有濃厚地方色彩的文化遺存,被命名為“黃土侖文化”。

商錐刺紋硬陶觚形杯

商周陶虎子形器 浦城管九土墩墓群 位于浦城縣管九村周邊山坡。2006年發掘土墩墓30多座,出土陶器、原始瓷器、青銅器、玉器共計200多件。墓群年代分為夏商時期、西周時期和西周晚期至春秋早期。青銅器共72件,器形豐富,包括劍、戈、矛、箭鏃、刮刀、錛、尊、盤、杯等,是福建地區一次性出土青銅器最多的考古發現。其中10余件越式青銅劍,無論造型和工藝均精美絕倫,屬國內罕見。管九土墩墓群的發現,填補了福建地區這一領域的空白,對先秦時期越系青銅文化的研究有著重要的意義。

青銅杯

青銅盤 漳州虎林山遺址 位于漳州市東北郊朝陽鎮后店村。2001年發掘,清理20座豎穴土坑墓,出土青銅器、玉器、石器、陶器等321件。經碳14測定,該遺址樹輪校正年代為公元前1440~1120年,相當于商代中期,虎林山遺址出土大量浮濱文化的典型器物,對于研究東南沿海地區,尤其是閩粵兩地、海峽兩岸和西南太平洋地區青銅時代文化有重要的參考價值。

石戈

帶有刻畫符號的釉陶罐 閩越國存世92年,譜寫了閩越文化的新篇章。考古揭示,武夷山城村漢城遺址,是目前國內保存最完整、規格最高的南方漢代城址,出土的大量兵器、農具和生活用具等文物,展現了閩越文化的輝煌;福州屏山漢代遺址發現的高規格遺跡和遺物,顯示出漢代閩越國“兩城并存”的事實。兩地考古成果充分反映了閩越文化的特點。 武夷山城村漢城遺址 位于武夷山市興田鎮城村。發現于1958年,通過近三十年來大規模考古發掘,累積了豐厚資料,確定了該城址是目前國內規模最大、級別及保存都相當完好的漢代城址之一。周圍分布制陶、冶鐵、居住建筑及墓葬遺跡,均具有重要學術研究意義。1999年列入“世界文化與自然遺產名錄”。

高胡坪宮殿建筑遺跡

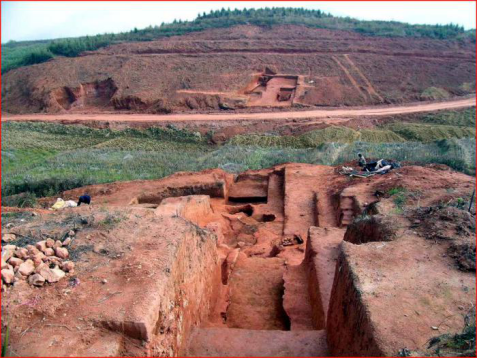

“萬歲”瓦當 第二部分土火證史 考古發現表明,早在新石器時代晚期,福建就出現了結構完整的窯爐遺跡,商周時期,出現中國最早的龍窯,開始燒造原始青瓷。漢、晉以后,福建窯業充分發揮資源、地理優勢,兼收并蓄,逐漸形成自己的產品與技術體系,并向海外傳播,奠定了福建作為南方陶瓷大省的地位。 福建地區的陶瓷燒造歷史悠久,陶瓷窯業技術遺存豐富,早在新石器時代晚期,在閩侯曇石山遺址、三明永安胡波岌遺址就發現不少燒造陶器的窯爐遺跡。青銅時代,全省各地不僅發現大量燒造陶器的窯爐,在武夷山、德化、永春等地還發現燒造原始青瓷的窯群。這些窯爐形態各異,經歷了從新石器至青銅時代數千年的發展演變過程,是研究福建先秦陶瓷窯業技術發展的重要資料。 浦城貓耳弄山商代窯群 位于浦城縣仙陽鎮貓耳弄山。2005—2006年發掘,發現商代早期窯爐9座。其中2座窯爐為斜坡式長條形龍窯。窯址分布集中、規模較大、窯型多樣,為研究我國早期窯爐,特別是龍窯的起源和發展演變提供了極其寶貴的實物資料。該項目榮膺“2005年度全國十大考古新發現”殊榮。

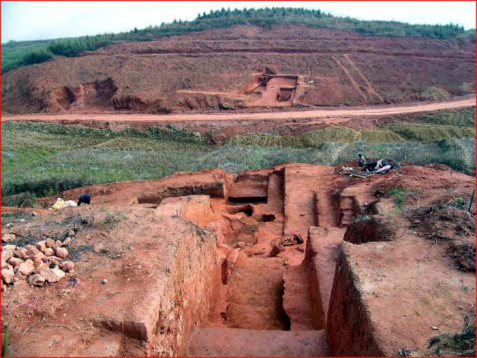

貓耳山窯址全景

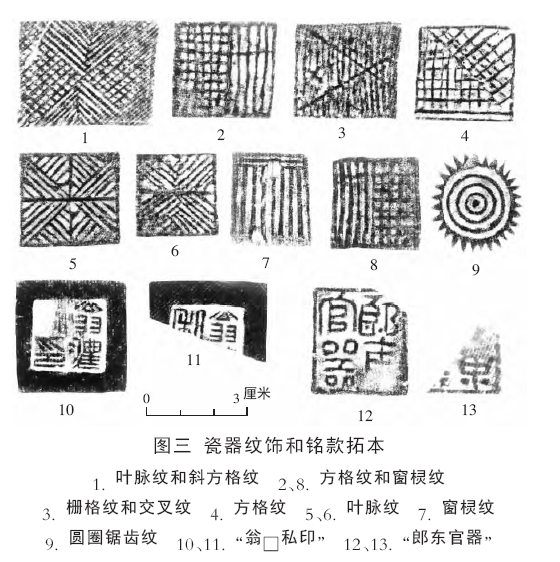

貓耳弄山窯群出土陶尊 東漢晚期至三國時期,閩北地區開始燒造成熟青瓷。唐、五代青瓷窯址已分布福建大部分地區。福州的懷安窯不僅規模大,產品還大量銷往日本。 政和象山窯 象山窯位于閩北政和縣石屯鎮長城村西面約400米的一座山包上。 2011年調查時發現,尚未正式考古發掘,地表可見散落大量窯具和瓷片。采集標本中有部分器物的內底或肩部、外壁印有方形篆書款。年代為東漢末至三國時期,是我省目前是早燒造成熟青瓷的窯址。”

政和象山窯址紋飾文字拓片 入宋以后,中國經濟重心南移,海上絲綢之路興起,迅猛增長的國外市場需求,為福建窯業發展提供了前所未有的機遇。福建憑借豐富的自然資源,便利的地理區位優勢,瓷器生產突飛猛進。不僅窯場數量多,規模龐大,產品種類非常豐富。龍窯長達百米以上,冠絕天下。在中國窯業技術發展以及瓷器外銷史上占有極其重要的地位,因此有“南方瓷器大省”之稱。 德化碗坪侖窯、屈斗宮窯 1976年,為配合《中國陶瓷史》的編寫,福建省博物館主持發掘了德化的碗坪侖窯和屈斗宮窯。其中碗坪侖窯址產品有白瓷和青白瓷,器形有碗、盤、盒、壺、洗等。碗、盤多為芒口、劃花,盒均模制、印花,用傘狀窯具裝燒。年代為北宋至南宋。屈斗宮窯址揭露了一座斜長57米多的分室龍窯,產品有白瓷和青白瓷,器形有碗、盤、碟、洗、杯、罐、盒、瓶、執壺、軍持等。其中盒蓋上模印的陽紋紋樣繁多、富于變化,有花草、吉祥語以及云紋、錢紋、萬字紋等。窯址年代為元代。其發掘解決了海外發現的一些青白瓷的產地和窯口問題。此外,碗坪侖的龍窯和屈斗宮的分室龍窯,反映了德化窯窯爐的演變關系,為中國陶瓷史中龍窯的發展演變研究提供了重要的實物依據。

窯爐遺跡

白瓷碗執壺 建陽建窯 建陽建窯位于建陽市水吉鎮后井村一帶,為宋代名窯之一,以燒造黑釉兔毫、油滴、曜變等茶盞聞名于世。部分產品刻有“供御”“進盞”字樣,說明部分產品曾作為貢品給皇宮使用,代表我國宋代黑釉瓷最高水平。其產品也曾遠銷東亞,對日本茶道產生重大影響,其中“曜變”、“油滴”等四件建盞被定為日本國寶。 1960、1978、1989~1992年建窯進行過多次考古發掘,清理有晚唐、五代、兩宋至元初的多座窯爐遺跡,其中大路后門山3號窯長135.6米,堪稱宋代龍窯長度之最。考古發掘表明建窯在唐、五代燒造青瓷,宋代盛燒黑釉盞,南宋末改燒青白瓷。

1992年發掘的建窯6,7號窯遺跡

建窯黑釉鷓鴣斑紋碗 建窯兔毫盞 第四單元明清港市 明代中后期,漳州月港成為我國唯一對外貿易的港口,大量國內外商品在月港集散。促進了以外銷為導向的漳州窯興起。而宋元時期即已大量外銷產品的德化窯根據市場變化,不斷改進技術,生產出聞名天下的“象牙白”瓷器。 德化甲杯山窯 2001年考古發掘揭露分室龍窯窯爐1處,出土一批象牙白釉瓷器標本。工藝上多采用模制和印花,器型、品種多樣,圖案紋飾豐富,大部分與海外發現的同類收藏品相同或相似,證實這是一處重要的外銷瓷窯場。

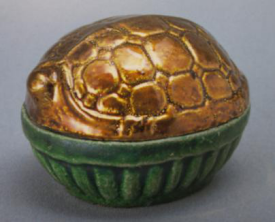

獅子瓷塑 梅花杯 龍虎杯 漳州窯 位于平和、華安、詔安等地,以燒造青花瓷為主,兼燒白瓷、青瓷、五彩瓷、素三彩、各類單色釉器等,是我國明清時期最重要的外銷瓷產地之一。其產品在日本、東南亞、中亞、東非、歐洲以及我國南海和海外的沉船等遺存中均有大量發現。是研究我國陶瓷史、窯業技術發展與交流史、海上絲綢之路的重要資料。

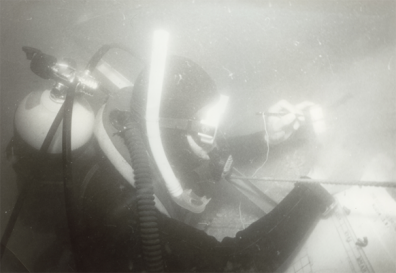

龜形素三彩瓷盒 瓜形瓷盒 福建地處東南沿海,自古就是海上絲綢之路的起點。漫長曲折的海岸線上有眾多的優良港灣,成為東西方船只往來駐泊載貨的天然場所,水下文物資源異常豐富。 福建是我國水下考古工作開展較早的地區之一,1990年在我省連江定海舉辦中國第一期水下考古培訓班實習,拉開了田野考古走向海洋的序幕。此后第二、三、五期水下考古專業人員培訓班的實習也分別在連江、東山、平潭海域進行。在歷年福建沿海水下考古工作中,發現了一批年代序列完整、內涵豐富的水下文化遺存,并先后對平潭碗礁一號清代沉船、平潭大練島元代沉船、東山縣冬古灣明末清初沉船、漳州半洋礁一號宋代沉船遺址進行了搶救性水下考古發掘和重點調查,出水了一批重要文物。福建已成為我國水下考古最重要的基地之一。

福建省水下文化遺存分布圖

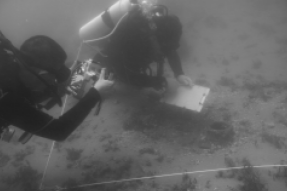

1990年第一期全國水下考古專業人員培訓班學員在福建連江定海白礁一號沉船遺址進行水下考古實習(水下測繪) 福州海域是我省水下文化遺存較為密集的海域,亦是我國水下考古工作開展較早的重點區域。目前福州海域共確認12處水下文化遺存,時代從五代至清代,出水遺物為陶瓷器及少量其它東西,既有福建本省窯址的產品,亦有浙江越窯、龍泉窯、江西景德鎮窯、江蘇宜興一帶窯址的產品。2013年,海壇海峽水下遺址也被列為第七批全國重點文物保護單位。 平潭“碗礁一號”清代沉船 位于平潭縣嶼頭島附近海域。2005年7~10月進行搶救性發掘,發現一艘清代木船殘骸。出水1.7萬件瓷器,大部分為景德鎮民窯產品,有青花、青花釉里紅、單色釉、五彩瓷器等。沉船年代在清康熙中期,即17世紀末~18世紀初,是研究景德鎮瓷器外銷的重要考古資料。

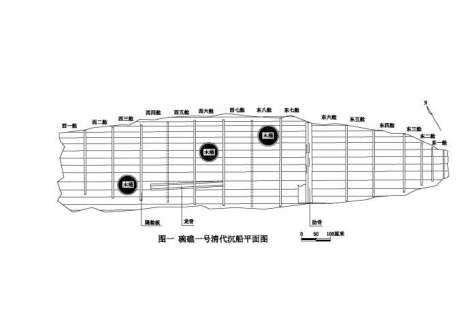

沉船平面圖

青花人物故事圖盤

人物故事圖鳳尾尊 青花荷葉牡丹紋筒瓶 大練島西南嶼宋代沉船遺址 位于大練島北部西南嶼的西南面。低平潮時水深35米左右。大部分為礁石底,局部低洼處為淤泥,主要遺物為龍泉窯青瓷。

青瓷大盤 青瓷小罐 大規模的漳州海域水下考古工作從20世紀初開始,主要集中在東山、漳浦、龍海海域,先后發現和確認10處宋至近代水下文化遺存。 龍海泮洋礁一號宋代沉船 2010年5月福建沿海水下考古隊調查確認該沉船遺址。 2010年10月進行重點調查,采集部分標本。 泮洋礁一號宋代沉船位于龍海半洋暗礁海域,以福建窯址生產的黑釉瓷器為主,還有部分青白瓷、陶器、漆器及錢幣等。

沉船船體殘骸

黑釉碗 第四部分格古知今 1953年成立福建省博物館文物組 1978年改為福建省博物館考古部 1984年成立福建省文物管理委員會考古工作隊 2002年成立福建博物院文物考古研究所

福建博物院文物考古研究所外景

福建博物院文物考古研究所工作人員合影

武夷山葫蘆山遺址發掘現場

清理西周原始青瓷窯爐現場

古建測繪工作現場

水下考古工作現場 考古科研人員在發掘、整理、研究等多方面取得顯著成果的同時,還積極與海內外各博物館、考古研究院/所、科研團體等開展高層次的交流活動。

美國洞穴技術潛水培訓

肯尼亞拉姆群島調查項目

菲律賓巴拉望IlleCave遺址考古發掘 我省考古工作者學術研究成果豐碩,召開各類學術研討,累計出版各類學術專著數十部,發表論文數百篇。 由福建省文物考古博物館學會主辦的《福建文博》是改革開放初期創刊的學術性專業期刊,現已出版近百期,成為綜合考古、歷史、博物館學等多學科成果的重要學術交流平臺。

展廳現場照片

|

相關閱讀: