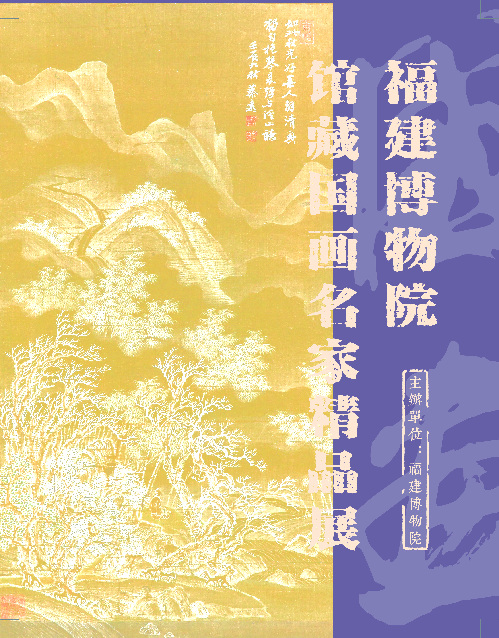

明祝允明草書軸

| 2019-08-01 15:41:34??來源:省博物院 責任編輯:肖月青 我來說兩句 |

分享到:

|

祝允明(1460—1527)字希哲,號枝山,因右手有六指,自號“枝指生”,又署枝山老樵、枝指山人等。漢族,長洲(今江蘇蘇州)人。他家學淵源,能詩文,工書法,特別是其狂草頗受世人贊譽,流傳有“唐伯虎的畫,祝枝山的字”之說。祝枝山所書寫的“六體書詩賦卷”、“草書杜甫詩卷”、“古詩十九首”、“草書唐人詩卷”及“草書詩翰卷”等都是傳世墨跡的精品。并與唐寅、文徵明、徐禎卿齊名,明歷稱其為“吳中四才子”之一。由于與唐寅遭際與共,情性相投,民間流傳著兩人的種種趣事。祝枝山集各書家之長,領一代風騷,是吳門書派中“明中期書法三大家”(另兩人為文征明和王寵)之一。其書法吸取唐虞世南、元趙孟頫書法之神,揚晉王羲之、王獻之行書、唐懷素草書之勢,融會貫通,自成一體,發展為自己的獨特狂草,被譽為“明朝第一”,流傳有“唐伯虎的畫,祝枝山的字”之說。祝枝山所書寫的“六體書詩賦卷”、“草書杜甫詩卷”、“古詩十九首”、“草書唐人詩卷”及“草書詩翰卷”等都是傳世墨跡的精品。理論上祝允明強調“沿晉游唐”,這是源于他對書法史的深入認識,他認為書理極于張芝、王羲之、鐘繇、索靖,后人只是在遵循他們的法則,而在根本上已不能改變。他認為唐人能循前人之理,按照當時人的法則來寫;宋初還不很差,宋中期仍有可取之處,而后便大變傳統,古法遭到敗壞,大多流為惡怪。到元代方有趙孟頫扭轉時風,復歸晉唐,但終因個性不強未免有“奴書”的遺憾。所以要知書法的本來必須向晉唐學習。在學習和熟悉了傳統后,其技法必須有獨到之處,這是祝允明對“功”的進一步要求。他對于“個性”沒有很多的論述。他提倡“起雅去俗”,顯然是指以學識和修養來陶冶性情、凈化心靈,從而達到較高的精神境界。有了以上兩點,就可以在“入神”的狀態下創作具有神采的優秀作品了。他對于“入神之境”的解釋是“一時超然格度之外”,在超越各種約束的情況下,才能“閑窗散筆”,自然地表達自己。祝允明在書法理論上的要求,既符合藝術創作本身的規律,又合乎文人書畫的審美要求,從而使他的書法創作成果達到了很高的水平。 我館藏有一幅祝枝山的草書軸,紙本,立軸。該作通長130cm,通寬34.5cm,書軸右下邊有徐邦達先生的鑒定題跋,末署“題枝山真跡,邦達”,鈐白文“徐邦達”一方。作者以狂草入書,筆勢頸健豪放,作七言詩二首:“襄陽墨徑未曾乾,十里瀟湘五尺寬。極徑不禁苔露滑,漁衰長帶水云寒。澄澄僧眼連末碧,淡淡娥眉隔霧蜒。恐為醉翁當日寫,本山堂上雨中看”。“逃暑應能暫閉關,未消兩托古玄攀,并拋杯酌方為懶,少事篇章恐礙閑,風隆一庭鄰與葉,云開半面歸城山。浮生只說閑居易,隱比求名事更艱。”落款"枝山",鈐朱文"允明","祝枝山"印二方。 此件草書筆力雄健,書風奔放,盡顯草書大家之風范,不失為傳世之珍品,經徐邦達先生鑒定為真跡,已于2004年11月2日在福建博物院列為一級品。 陳施耘/撰文 陳浩/攝影 ? |

相關閱讀:

- [07-04] 南平市外僑辦開展紀念建黨95周年攝影、書法展

- [07-05] 學剪紙練太極寫書法 洋學生河南體驗中國文化

- [07-06] “百人揮毫”書法賽吉隆坡舉辦 傳承中華文化

- [07-14] 美國華裔學生黃慧容Ashley James參賽作品:春(書法作品)

- [07-06] “百人揮毫”書法賽吉隆坡舉辦 傳承中華文化