《定武蘭亭序帖》

| 2016-08-05 16:16:38??來源:福建博物院 責任編輯:肖月青 我來說兩句 |

分享到:

|

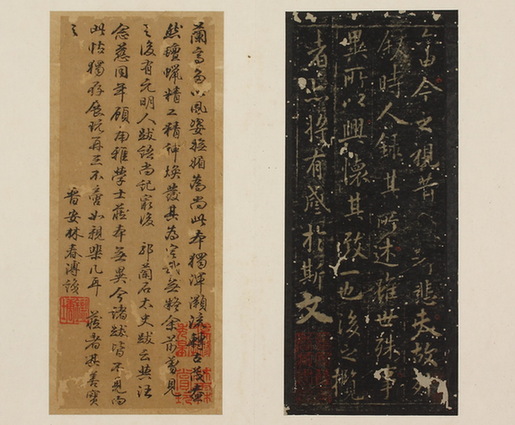

《定武蘭亭序帖》簡述 《定武蘭亭序帖》內容 福建博物院館藏《定武蘭亭序帖》為紙本,經折裝,縱24.2厘米,橫10.2厘米。帖后有“晉安林春溥”私人收藏跋記。正文中的“湍、流、帶、右、天”五字無損,系屬“五字未損本”,這在傳世刻本中,稱為“定武本”,簡稱《定武蘭亭》,為中國最早的法帖。歷來說蘭亭的,最為推重的就是“定武本”,“定武本”是流傳下來蘭亭序刻石拓本中最有名氣的一種版本。 晉安林春溥對此帖評價甚高,他在帖后附一跋文:蘭亭多以風姿嫵媚為高尚,此本獨渾灝流轉,古茂盎然,氊蠟精工,精神煥發,其為定武無疑,余前曾見,之后有元明人跋語尚記最后,郭蘭石太史跋云典語念慈同年顧用雅學士藏本無異,今諸跋皆不見,尚此貼獨存,展玩再三,不啻如親棐幾耳,藏者其善寶。 林春溥(1775-1861),閩縣(今福州)人。清代教育學家、歷史學家。其人學識淵博,“年幼即淹貫群經”;兩入仕途,均請辭回家,放心學問。回鄉后講學于福建各地,并在鰲峰書院執教十九年,育人無數。 定武刻石的流傳情況 關于定武刻石的流傳情況,歷來眾說不一,較為通常的流傳順序說法是: 《定武蘭亭》石刻,北宋時發現于定武軍(宋代設鎮守,為軍事要地),“定武”即今河北省定縣,“定武蘭亭”是宋人命名的。《定武蘭亭》石刻是唐太宗于唐武德九年(公元626年)選用歐陽詢臨本摹勒上石,唐玄宗李隆基將其刻在白玉石上,置放在學士院中,打本賜與朝臣。五代后梁朱溫稱帝后,此石移到汴梁。至五代石晉亂時,這塊石刻被契丹人耶律德光自中原攜帶往正定,耶律德光死后,石刻被拋棄在定縣郊外的黑虎林山中。宋慶歷年間,石刻落到當地士人李學究手里。李學究死后,為償還債務,石刻被售賣,定武太守宋祁訪得此石,將石刻收藏入公庫。宋熙寧年間,石刻又輾轉到當時的定武太守薛珦之子薛紹彭(著名書法家)將此石摹刻多本,其時求拓者甚多,為了抬高拓本的身價,薛氏特意從新刊舊石鑿損了“湍、流、帶、右、天”五個字(后世稱之為“五字已損本”,以區別與翻刻本),又另刻一石,將原石調換,攜歸長安。北宋大觀年間,宋徽宗趙佶下詔薛家上交原石入御府,置于宣和殿,與外間隔絕。靖康元年,東京留守宗澤為搶救文物,命人將石刻馳送揚州,途中失落。原石從此不復得見,拓本已經在人間流傳。、 北宋時期《定武蘭亭》已相當文明,翻刻本不可勝計,據載那時就有王沂公家和定州民家、黃庭堅在元符三年所題的棠梨版本等不同的刻本。一千多年間,收藏和研究《蘭亭序帖》的人與日俱增,南宋理宗收集拓本一百七十余種,入桑澤卿《博議》者有一百五十二本,南宋丞相游似收集百余種(即“游相百種”),宋自南渡后,許多士大夫為顯示“高雅”而家刻一石,江南書香之家幾乎每家皆置一石,以供子弟臨寫。然而,此時以《定武蘭亭》刻石原拓本流傳的,卻愈見稀少。 黃嫻撰文/陳浩攝影 ? |

相關閱讀:

- [11-26] 第二十屆廣州藝博會 兩宋稀世書畫藏品將亮相

- [02-19] “國輝堂”海歸藏品下月在延展出

- [04-05] 電信詐騙團伙靠新套路斂財千萬:藏品升值了百倍

- [01-11] 新絲綢之路國際藝術品交易會落幕 民間藏品引關注

- [01-29] 義捐珍貴藏品 籌辦民間展館